.

.

.

.

Der Aufbruch

.

Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen.

Der Diener verstand mich nicht.

Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es.

In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeutete.

Er wusste nichts und hatte nichts gehört.

Beim Tore hielt er mich auf und fragte: »Wohin reitet der Herr?«

»Ich weiß es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier.

Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.«

»Du kennst also dein Ziel«, fragte er.

»Ja«, antwortete ich, »ich sagte es doch: ›Weg-von-hier‹ – das ist mein Ziel.«

»Du hast keinen Eßvorrat mit«, sagte er.

»Ich brauche keinen«, sagte ich, »die Reise ist so lang,

daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme.

Kein Eßvorrat kann mich retten.

Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.«

Franz Kafka

.

.

.

.

.

.

.

.

Aus dem Archiv:

.

.

Ein Projekt der Yordan Kamdzhalov Foundation:

.

.

Eine aufgeklärte Konzertreihe,

.

die interdisziplinären Künstlern der Menschheitsgeschichte gewidmet ist.

.

Yordan Kamdzhalov

.

startete mit GENESIS ORCHESTRA,

.

im Juni 2021 - März 2023,

.

einen Konzertzyklus mit pädagogischem Zweck

.

.

Bildungszyklus " Interdisziplinäre Schöpfer"

.

.

Wilhelm Herschel

.

Richard Wagner

.

Alexander Skrjabin

.

Dimitar Nenov

.

Antonio Vivaldi

.

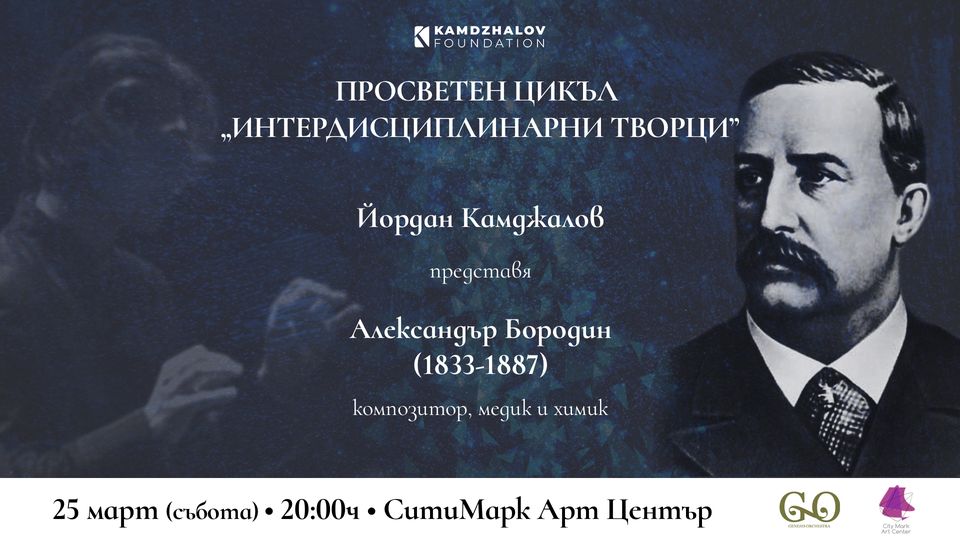

Alexander Borodin

.

..

..

.

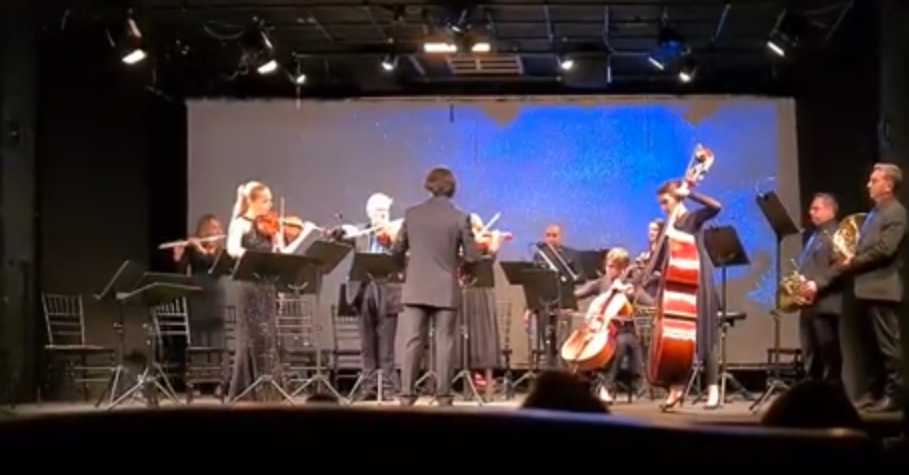

❗️>>> Maestro Yordan Kamdzhalov

und das Streichquartett des GENESIS ORCHESTRA

den Bildungszyklus „Interdisziplinäre Künstler“ gestartet,

der von der "Stiftung Yordan Kamdzhalov“ organisiert wird.

Maestro Kamdzalov stellte den Studenten einen Schöpfer vor,

der einen großen Beitrag auf dem Gebiet der Wissenschaft

sowie auf dem Gebiet der Kunst und Musik geleistet hat:

Alexander Borodin (1833 – 1887) – Komponist, Arzt und Chemiker.

.

.

.

..

.

.

Alexander Borodin

Komponist, Arzt und Chemiker

.

.

25. März 2023

20:00 - 22:00 Uhr

.

.

BILDUNGSZYKLUS „INTERDISZIPLINÄRE SCHÖPFER“

Beim Kennenlernen der Geschichte sehen wir,

dass Interdisziplinarität eine Selbstverständlichkeit ist

und dass viele der großen Schöpfer, Menschen der Wissenschaft und Kunst,

die über Jahrhunderte und Jahrtausende Geschichte geschrieben haben,

genau solche symmetrisch entwickelten Schöpfer sind.

Wir präsentieren Persönlichkeiten,

um uns an unser eigenes Potenzial zu erinnern,

um uns an unsere eigene Perspektive zu erinnern.

Ein Zyklus, um unsere Kreativität, unsere Kraft, unsere Fähigkeit, unsere Ganzheit zu erwecken.

.

.

Moderator und künstlerischer Leiter

Yordan Kamdzhalov

.

Zornitsa Ilarionova- Geige

Evgeni Noev - Bratsche

Kristiana Mihaylova - Cello

Diana Chausheva . Geige

.

GENESIS ORCHESTRA

.

.

PROGRAMM:

- Einführung

– Alexander Borodin – Streichquartett Nr. 2

– Dialoge nach dem Konzert zwischen Bühne und Publikum

.

.

Die letzte Ausgabe dieser Saison ist dem außergewöhnlichen Borodin gewidmet,

der das Genie von Wissenschaft und Kunst vereinte.

Kommen Sie, um gemeinsam in diesen Kreis einzutreten,

in dem wir glauben, dass es Platz für alle gibt,

die die Größe der menschlichen Seele und ihres Potenzials erkannt haben.

.

.

.

.

Der russische Komponist Alexander Borodin war eigentlich Naturwissenschaftler.

Bereits mit 29 Jahren war er Professor für organische Chemie an der Akademie St. Petersburg.

Das Komponieren war für ihn „Ruhe, Spaß, eine Laune,

die mich von meinen offiziellen Pflichten als Professor, Wissenschaftler ablenkt“.

Diese „Laune“ übte er jedoch so meisterlich aus, dass er in der Nachwelt als Komponist gilt,

obwohl er auch auf seinem Forschungsgebiet Erkenntnisse und Methoden entwickelte,

die bis heute gültig sind und angewendet werden.

Geboren wurde er am 12. November 1833 in St. Petersburg

als unehelicher Sohn des Fürsten Luka Gedewanischwili.

Da der Fürst verheiratet war, ließ er das Kind als den Sohn seines Dieners Porfiri Borodin registrieren.

Erst kurz vor seinem Tod bekannte sich der Fürst zu seinem Sohn.

Alexander wuchs bei seiner Mutter Awdotja Konstantinowna Antonowa in St. Petersburg auf

und erhielt eine fundierte Ausbildung.

Er sprach neben russisch auch deutsch, französisch, italienisch und englisch

und war daneben nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch musikalisch sehr begabt:

er spielte Klavier, Flöte und Cello und komponierte mit neun Jahren bereits die Helenenpolka.

1850 begann er sein Studium an der Militärakademie für Medizin und Chirurgie in St. Petersburg,

1856 legte er das Examen mit Auszeichnung als bester Absolvent der Akademie ab.

Sein Spezialgebiet war die experimentelle Chemie.

1862 bereits erhielt er an der Akademie eine Professur für organische Chemie

und wurde 1874 in der Nachfolge seines Förderers Sinin auf den Lehrstuhl berufen.

Bereits 1864 hatte er Mili Balakirew kennengelernt und durch diesen auch César Cui,

Modest Mussorgski und Nikolai Rimski-Korsakow kennen.

Zusammen bildeten diese fünf Künstler das sog. „mächtige Häuflein“,

das die russische Musik des 19. Jahrhunderts entscheidend prägte.

Im Jahre 1869 wurde Borodins erste Sinfonie unter der Leitung von Balakirew aufgeführt.

Im selben Jahr begann Borodin mit der Arbeit am Libretto

und der Komposition seiner heroischen Oper Prince Igor,

mit den berühmten "Polovtsian Dances“.

Obwohl es unvollendet blieb, gilt dieses Werk als sein bedeutendstes.

Fürst Igor wurde später von Alexander Glasunow

und Nikolai Rimski-Korsakow vollendet und orchestriert.

1885 überstand Borodin eine Choleraerkrankung, an deren Folgen er bis zu seinem Tod litt.

Bei einem Faschingsball am 27. Februar 1887

brach er gegen Mitternacht zusammen und verstarb.

Knapp siebzig Jahre später bildete sein musikalischer Nachlass

die musikalische Grundlage für ein Broadway Musical:

Robert Wright und George Forrest bedienten sich 1953

komplett der Musik Borodins für Kismet.

Das Musical war international ein so großer Erfolg,

dass Borodin 1954 dafür posthum der Tony Award verliehen wurde.

.

.

> Celibidache - Borodin - Polovtsian Dances (02:27) - Torino 1962

> Celibidache - Borodin - Polovtsian Dances (02:27) - Torino 1962

.

.

> Borodin - Polovtsian Dances - mit Chor - unfassbar wundervoll

> Borodin - Polovtsian Dances - mit Chor - unfassbar wundervoll

.

.

.

.

.

Aus dem Archiv:

.

.

"Beim Kennenlernen der Geschichte sehen wir, dass Interdisziplinarität eine Selbstverständlichkeit ist und dass viele der großen Schöpfer, Menschen der Wissenschaft und Kunst, die über Jahrhunderte und Jahrtausende Geschichte geschrieben haben, genau solche symmetrisch entwickelten Schöpfer sind.

Wir präsentieren Persönlichkeiten, um uns an unser eigenes Potenzial und an unsere eigene Perspektive zu erinnern. Ein Zyklus, um unsere Kreativität, unsere Kraft, unsere Fähigkeit, unsere Ganzheit zu erwecken." Yordan Kamdzhalov

.

.

.

.

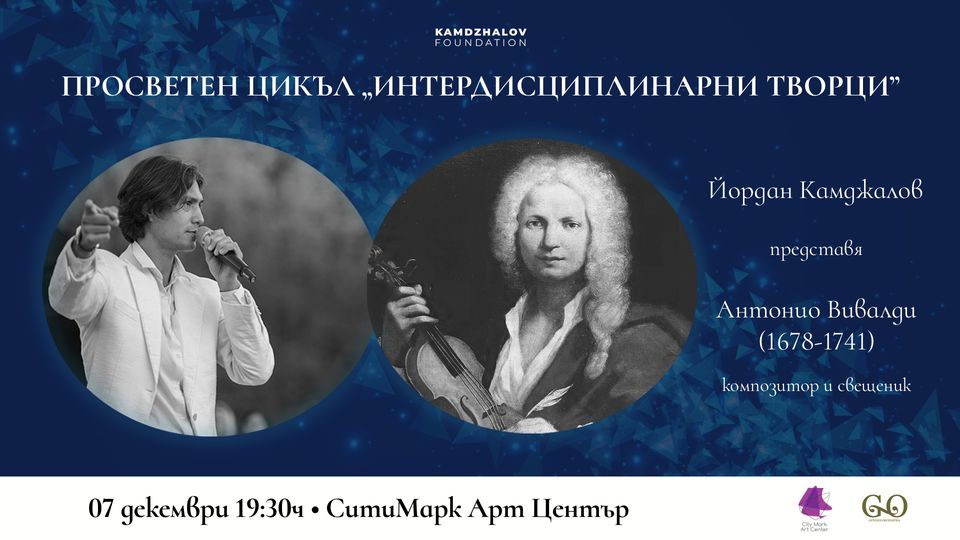

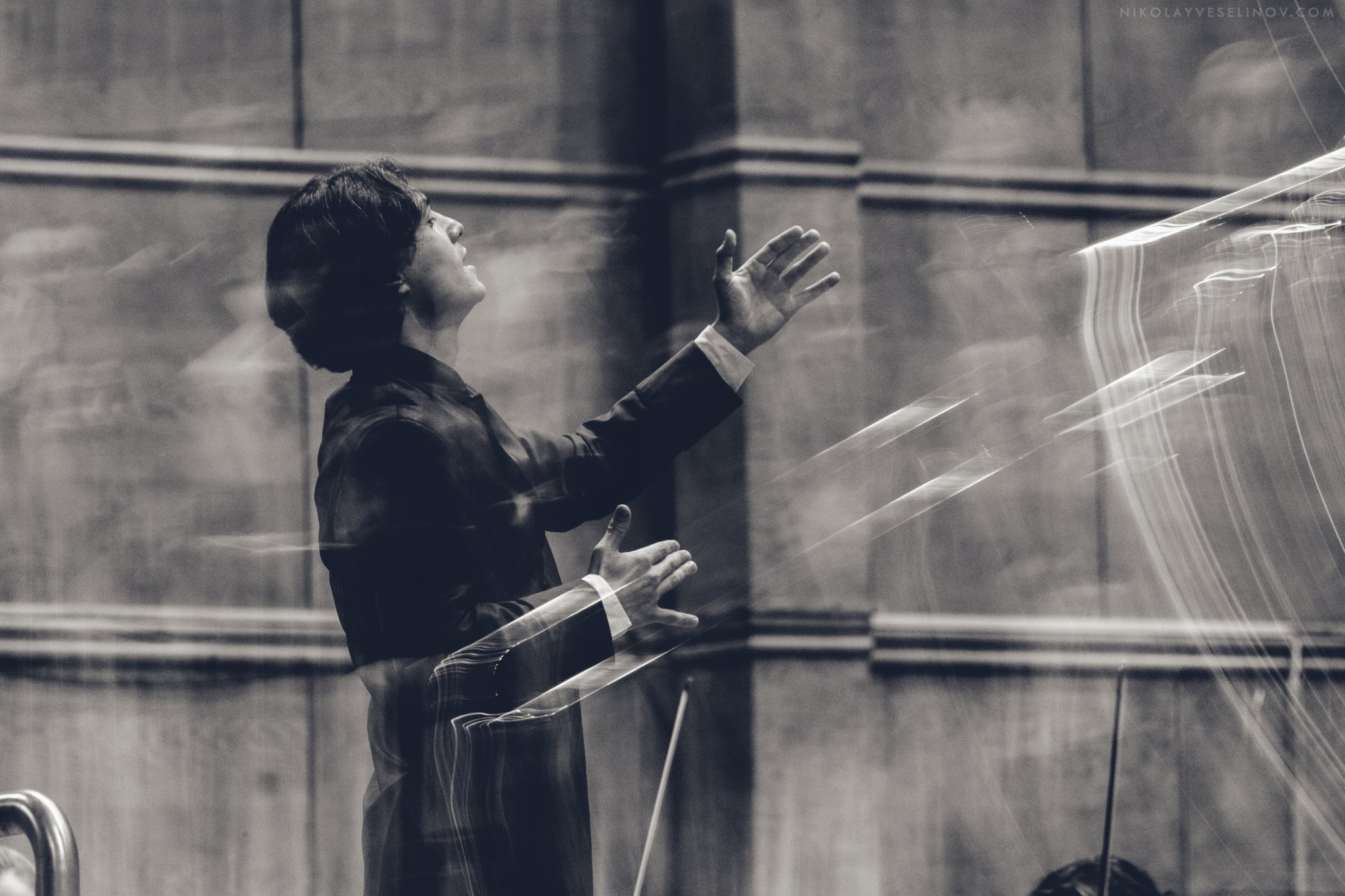

Dirigent

Yordan Kamdzhalov

.

GENESIS ORCHESTRA

.

Solistin

Zornitsa Ilarionova

präsentieren:

.

.

BILDUNGSZYKLUS „INTERDISZIPLINÄRE SCHÖPFER“

.

Komponist und Priester

Antonio Vivaldi

.

7. Dezember 2022

in Sofia

City Mark Art Center

.

.

.

.

.

.

.

Geigerin Zornitsa Ilarionova und Maestro Yordan Kamdzhalov

.

.

.

.

.

Antonio Vivaldi

Erst als es der Nationalbibliothek in Turin 1927 und 1930 gelang, Vivaldis eigenhändiges Archiv mit den Partituren von etwa 450 Kompositionen von zwei privaten Sammlern zu erwerben, wurden Umfang und Bedeutung seines Schaffens allmählich sichtbar. Heute wissen wir von etwa 800 Kompositionen Vivaldis, unter denen die etwa 500 Instrumentalkonzerte den Mittelpunkt bilden. Als Soloinstrument bevorzugte Vivaldi die Violine, er schrieb aber auch Konzerte für andere Instrumente und für mehrere Solisten in einer bunten Vielzahl von Kombinationen. In jüngerer Zeit haben zudem sein Opernschaffen und seine Geistlichen Werke zunehmendes Interesse gefunden.

Vivaldi wurde 1678 in Venedig als Sohn eines geschätzten Violinisten geboren. Sein Vater war nach allem, was wir wissen, der mit Abstand wichtigste Lehrer seines Sohnes, den er sowohl im Violinspiel wie in der Komposition unterrichtet. Parallel dazu durchlief Vivaldi ganz regelgerecht den Ausbildungsweg eines Geistlichen, vermutlich vor allem wegen des höheren Ansehens, das ein Geistlicher genoss. 1703 empfing Vivaldi die Priesterweihe und wurde im selben Jahr vom Ospedale de la Pietà, einer der berühmten musikalischen Ausbildungsstätten Venedigs, als Violinlehrer angestellt.

In den folgenden Jahrzehnten blieb er mit dem Ospedale, das seine Verträge jahresweise abschloss, zu wechselnden Konditionen verbunden. Immer wieder ließ er sich anstellen, gab die Anstellung dann auf oder musste die Verweigerung der Verlängerung hinnehmen. Anfangs übernahm er neben dem nicht allzu gut bezahlten Unterricht Verpflichtungen als Priester, später dann auch als Komponist für Kirchenmusik. Vor allem aber wuchs sein Ruhm als Violinvirtuose ständig. Besucher kamen von weit her, um ihn zu hören, und Vivaldi selbst machte sich auf ausgedehnten Reisen durch ganz Europa bekannt. Seine Werke konnte er entweder im Druck veröffentlichen oder die Manuskripte an vermögende adelige Auftraggeber verkaufen.

Von 1713 an fand Vivaldi in der Oper ein weiteres Betätigungsfeld. Über etwa zwanzig Jahre hinweg schuf er eine Vielzahl verschiedenartiger Bühnenwerke und war als Impresario tätig, sozusagen als geschäftsführender Intendant. Anders als mit seinen Konzerten blieb ihm auf diesem Feld der große Erfolg aber versagt, sodass er sich auf Arbeiten an kleineren Häusern beschränken musste. Vivaldis letzte Lebensjahre liegen weitgehend im Dunkeln. Als Komponist konnte er sich nicht auf den sich verändernden Zeitgeschmack einlassen, lukrative Aufträge blieben aus und so entschloss sich Vivaldi 1740, Venedig zu verlassen. Mehr oder weniger vergeblich bemühte er sich, an alte Kontakte zu den europäischen Herrscherhäusern anzuknüpfen, und starb am 27. oder 28. Juli 1741 in Wien.

.

.

.

Aus dem Archiv:

.

.

.

.

.

.

.

17. Oktober 2022

20 Uhr

National Music School "Ljubomir Pipkov" in Sofia

.

.

BILDUNGSZYKLUS „INTERDISZIPLINÄRE SCHÖPFER“

Dimitar Nenov – Architekt, Komponist und Pianist

.

.

„Vier Skizzen“ für Symphonieorchester

Vokalzyklus „Rodina“

.

Konzert des GENESIS ORCHESTRA

und Chor "Musiklabor für den Menschen Selbst"

Solistin - Girgina Girginova

Gastgeber und Dirigent - Yordan Kamdzhalov

.

.

Beim Kennenlernen der Geschichte sehen wir, dass Interdisziplinarität eine Selbstverständlichkeit ist und dass viele der großen Schöpfer, Menschen der Wissenschaft und Kunst, die über Jahrhunderte und Jahrtausende Geschichte geschrieben haben, genau solche symmetrisch entwickelten Schöpfer sind. Wir präsentieren Persönlichkeiten, um uns an unser eigenes Potenzial zu erinnern, um uns an unsere eigene Perspektive zu erinnern. Ein Zyklus, um unsere Kreativität, unsere Kraft, unsere Fähigkeit, unsere Ganzheit zu erwecken. Programm: - Einführung - Dimitar Nenov - ein interdisziplinärer Erwecker, der seinem Alter und seiner Umgebung entwachsen ist: Architekt, Komponist, Pianist auf höchstem internationalen Niveau, Pädagoge, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und umfassend entwickelter Gelehrter in allen Bereichen der spirituellen Kultur.

.

.

Yordan Kamdzhalov über Dimitar Nenov: „Superintelligenz.* Überempfindlichkeit. * Hyperrhythmie. * Ein riesiger Geist. * Ein kosmopolitischer Look. * Transzendentaler Gedanke.* Anti-Lifeismus. * Friedliche Trauer.* Ekstase. * Zugang zur absoluten Stille. * Dirigent der Supermacht. * Hyperorganisation. * Superlative.* Überstilismus. * Supranationalität. * Es bringt die Folklore in seine Heimat zurück - * den Weltraum.* Ein Gigant. * Ein Gast aus der Zukunft. * Universalgenie. * Schmerzen.* Sieg. * Unvergleichlichkeit. * Eines der größten Geschenke meines Lebens,* ein Mann, der mich in Sekundenschnelle eroberte, als ich 13 Jahre alt war.* Ein Traum,* eine Inspiration,* ein Donnerschlag, * der ewig unbekannte Ecken meines Geistes erhellt* und die persönlichsten Fäden der Sensibilität und des Strebens bewegt."*

.

.

.

.

.

Aus dem Archiv:

.

.

.

„Die Seele hat eine Art von momentaner, trügerischer Ruhe gefunden.

Aber der leichte Rhythmus, die duftenden Harmonien, sind nur ein Schleier,

durch welchen die unruhige, wunde Seele hindurchscheint.“

.

.

.

.

.

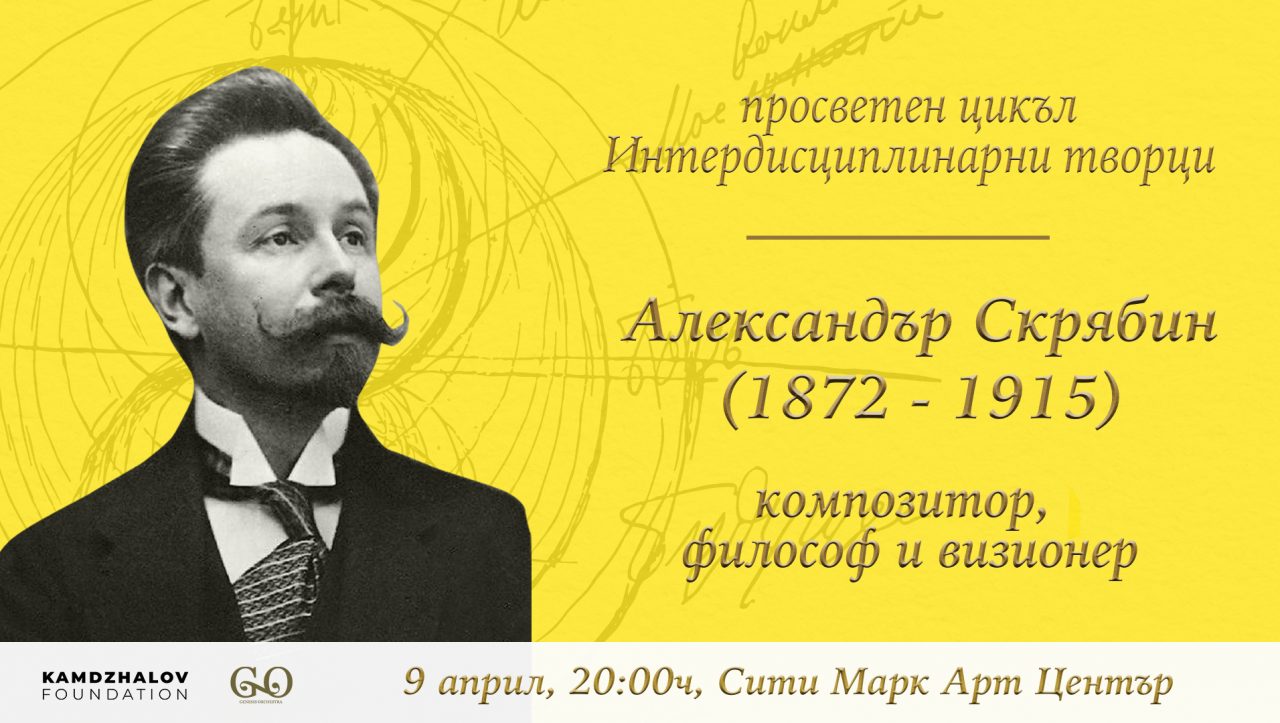

AUSBILDUNGSZYKLUS „INTERDISZIPLINÄRE KÜNSTLER“

Alexander Skrjabin

(1872 - 1915)

Komponist, Philosoph und Visionär

.

09. April 2022

20.00 Uhr

Sofia

City Mark Art Center

.

Beim Kennenlernen der Geschichte sehen wir

dass Interdisziplinarität eine Selbstverständlichkeit ist

und dass viele der großen Künstler, Wissenschaftler und Künstler,

die über Jahrhunderte und Jahrtausende Geschichte geschrieben haben,

ebenso symmetrisch entwickelte Künstler sind.

Wir präsentieren Persönlichkeiten,

um uns an unser eigenes Potenzial zu erinnern,

um uns an unsere eigene Perspektive zu erinnern.

Ein Kreislauf, der unsere Kreativität, unsere Kraft, unser Können, unsere Ganzheit weckt.

.

.

Dirigent und künstlerischer Leiter

Yordan Kamdzhalow

Solist

Mario Bobotsow

..

PROGRAMM

Einführung Alexander Skrjabin (1872 - 1915)

Komponist, Philosoph und Visionär

Sonate Nr. 4 Fis-Dur Etüde op. 42,

Nr. 5 Etüde op. 8,

Nr.12 Andante und Scherzo für Streichorchester,

Dialoge nach dem Konzert zwischen Bühne und Publikum

Kunstzentrum Stadtmark-Sofia, Janko-Sakazov-Str. 30

.

..

Skrjabin hatte ein großes Naturbewusstsein und strebte nach Ekstase in der Musik.

Zu jeder Tonart steht eine korrespondierende Farbe, zu jedem Harmoniewechsel

ein korrespondierender Farbwechsel.

Alexander Skrjabin komponierte rein intuitiv.

Die Harmonien, die er ohne theoretische Absicht wählt,

werden oftmals als „tief-mystisch“ und „sonderbar-schmeichelnd“ beschrieben,

und entstanden aus den Farbeindrücken, die der Komponist empfand.

Doch trotz dieser willkürlichen Wahl der Harmonien

ordnen sich diese einer strengen Gesetzmäßigkeit unter.

Als Symphonie aus Wort, Ton, Farbe, Duft, Berührungen,

Tanz und bewegter Architektur,

sollte das "Mysterium" der Musik alle Sinne ansprechen.

.

.

In seinem letzten Orchesterwerk versuchte Alexander Skrjabin erstmals,

eine Beziehung zwischen Tönen und Farben herzustellen,

denn er wollte durch die Farbpräsentation die Wirkung der Musik gesteigert wissen.

Für "Prometheus" - in der griechischen Mythologie der Bote des Feuers und des Lichts -

entwickelte Skrjabin ein Farbenklavier,

mithilfe dessen gleichzeitig zur gespielten Musik

farbiges Licht auf einer Leinwand projiziert werden sollte.

Hierzu kam es allerdings erst nach seinem Tod.

Dennoch durfte der Synästhetiker Skrjabin

mit seinem "Prometheus" seinen größten Konzerterfolg feiern.

.

.

Richard Wagner - Philosoph und Komponist

.

.

.

Aus dem Archiv:

.

.

"Erstmals in Bulgarien!"

.

.

"Durch Herschels Musik entdecken wir unsere Stärke und unser Können."

.

.

"Interdisziplinäre Kunst- entscheidend- bedeutend- fundamental- wegweisend-

.

.

elementar - vorbildlich - visionär- wesentlich- wichtig- erforderlich- maßgeblich."

.

.

.

Beim Kennenlernen der Geschichte sehen wir, dass Interdisziplinarität etwas Selbstverständliches ist und dass viele der großen Schöpfer, Menschen aus Wissenschaft und Kunst, die über Jahrhunderte und Jahrtausende Geschichte modellierten, solche symmetrisch entwickelten Künstler sind. Das Projekt Interdisziplinäre Künstler stellt Persönlichkeiten vor, um uns an unser eigenes Potenzial, an unsere eigene Perspektive zu erinnern. Ein Kreislauf, der unsere Kreativität, unsere Stärke, unser Können, unsere Ganzheit weckt. Die erste Veranstaltung ist dem KOMPONIST UND ASTRONOM - WILHELM HERSCHEL (1738-1822) gewidmet. Jedes der Ereignisse im Zyklus besteht aus drei Abschnitten.

.

.

I. Einführung: Yordan Kamdzhalov spricht über das außergewöhnliche Leben und die vielfältigen Interessen von Wilhelm Herschel. Dabei werden nicht nur die musikalischen Schlüsselthemen, Formeln und Ideen für die Kompositionen hervorgehoben, sondern Herschels Leistungen in Optik und Astronomie ein besonderer Platz eingeräumt. Die Geschichte seiner Entdeckungen und seine Reise vom 14-jährigen Oboisten in der Hannoveraner Armee, dann Autor von 24 Symphonien, zahlreichen Konzerten und Kirchenmusik zum Entdecker von Uranus und Infrarotstrahlung, Begründer der stellaren und extragalaktischen Astronomie und Begründer der stellaren Kosmogonie.

.

II. Symphonie №8 c-Moll Symphonie №5 in f-Moll - Uraufführung Wilhelm Herschels Sinfonie Nr. 5 f-Moll ist ein Werk, zu dem die Musikarchive schweigt. Geschrieben 1760. und wahrscheinlich nur in Anwesenheit des Komponisten selbst aufgeführt. Die Symphonie wird zum ersten Mal seit dem 18. Jahrhundert aufgeführt. Concertmaster ist einer der derzeit erfolgreichsten und weltweit renommiertesten jungen bulgarischen Geiger Zornitsa Ilarionova, die auch einer der ersten Preisträger der Yordan Kamdzhalov Foundation ist.

.

III. Dialoge nach dem Konzert zwischen Bühne und Publikum Ein Gespräch, bei dem der aktive Teil zum Publikum wird, das seine Fragen stellen kann, basierend auf dem, was es im ersten und zweiten Teil der Veranstaltung gehört und erlebt hat. Dieses Format sucht einen Weg, vor dem Hintergrund der erschreckend wachsenden NICHT-dialogischen Natur der modernen Gesellschaft neue Bedingungen für Dialogizität zu katalysieren, um Bedingungen für die natürliche Konstruktion einer organischen Kulturgesellschaft zu schaffen.

.

Die Veranstaltung findet am 26.06.2021 statt. ab 20 Uhr im City Mark Art Center. (https://ticketscmart.info/event/602) Und für bulgarische Lehrer, Studenten und Kultur- und Bildungsbeteiligte gibt es am selben Tag um 18 Uhr eine Sonderausgabe zu Vorzugspreisen. (https://ticketscmart.info/event/638)

.

Dieses wegweisende Projekt, zeigt den entscheidenden Weg in die Zukunft. Es wird nicht vom Kulturministerium unterstützt. Am 26. Juni startet Yordan Kamdzhalov im City Mark Art Center zusammen mit GENESIS ORCHESTRA einen neuen Konzertzyklus mit pädagogischem Zweck INTERDISZIPLINÄRE KÜNSTLER.

.

.

.

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

und

.

GENESIS ORCHESTER

.

präsentieren:

.

.

Wilhelm Herschel

.

.

Symphonie №8 c-moll.

.

Symphonie №5 f-moll.

.

.

.

.

.

.

GENESIS ORCHESTRA

.

mit

.

Dirigent

.

Yordan Kamdzhalov

.

realisieren

.

die erste offizielle Aufführung

.

von Herschels Symphonie №5

.

seit dem 18. Jahrhundert!

.

.

.

26. Juni 2021 - 18:00 und 20:00 Uhr - Sofia - City Mark Art Center

.

.

Programm:

.

Einführung - Komponist und Astronom - Wilhelm Herschel (1738-1822)

.

.

.

Der Entdecker von Uranus - Wilhelm Herschel -

.

Astronom und Physiker mit Weltbeitrag, komponiert Weltmusik ...,

.

eine neue aufgeklärte Konzertreihe,

.

die disziplinären Künstlern der Menschheitsgeschichte gewidmet ist.

.

Uranus steht symbolisch für unerwartete,

.

unkontrollierbare Veränderungen, für Revolution und Wandel.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

.

Titanen

.

.

Krieg, Revolution, Extreme, Krankheit und unerfüllte Liebe.

.

Gerade in schlechten Phasen haben Komponisten besonders ergreifende Werke geschrieben.

.

Sie sind Kaleidoskop der Epoche, Tanz auf dem Vulkan und Prisma der Zeitgeschichte.

.

.

.

.

Johann Sebastian Bach

.

*21. März 1685 bis 28. Juli 1750

.

.

.

.

Kosmos einer geheimen Ordnung

.

.

.

.

"Nicht Bach, sondern Meer sollte ER heißen . . . .", hat Ludwig van Beethoven

.

über Johann Sebastian Bach einmal gesagt, - derart überwältigt von der tiefgründigen Musik

.

des barocken Großmeisters. Er bleibt das Fundament aller Musik.

.

Bachs zeitlose Werke berühren jeden. Es sind die meistgespielten auf der Welt.

.

Die Bedeutung des Barock-Komponisten und Musikers Johann Sebastian Bach

.

liegt besonders in der protestantischen Kirchenmusik.

.

Er beherrschte in außerordentlicher Weise das Cembalo- und Orgelspiel.

.

Seine Kunst des Improvisierens im polyphonen Stil war beispiellos.

.

Zu den bekanntesten Werken gehören seine Violinkonzerte, 6 "Brandenburgische Konzerte“,

.

sowie die Johannes Passion und die Matthäus Passion.

.

Hinter dem Unterrichtswerk: "Das Wohltemperierten Klavier", das Johann Sebastian Bach charmant

.

untertreibend als "besonderen Zeitvertreib" betitelte, verbirgt sich ein wahrer Klavier-Kosmos.

.

Seine Zeitgenossen waren über die bis dahin unerhörte kompositorische Dichte

.

und Vielfalt der Nuancen ebenso verblüfft, wie die darauffolgenden Musiker-Generationen.

.

Die meisterhaften Präludien mit allen erdenklichen Schattierungen sowie die filigranen

.

Kontrapunkt-Techniken in den kunstvoll ausgearbeiteten Fugen gelten nach wie vor

.

als unverzichtbar für eine profunde Technik und für eine reiche Ausdrucksskala.

.

Im Wohltemperierten Klavier Teil 1 hat Bach alle Fäden zusammengeführt und

.

seine Zahl, die Bach-Zahl 14, als quadratische Form inverser Restklassen dargestellt,

.

was eine mathematische Meisterleistung ist.

.

Sein Gesamtschaffen umfassen mehr als 1000 Werke

.

der Vokalmusik, der Instrumentalmusik (Konzerte und Orchesterwerke),

.

der Kammermusik, sowie Orgelwerke und Klaviermusik.

.

.

.

.

hier >>> Matthäus Passion

Netherlands Bach Society:

Tief bewegende und

außergewöhnlichste Aufführung dieses Werks.

.

.

Dieses beeindruckende Werk des Thomaskantors schildert die Leidensgeschichte Jesu, wie sie im 26. und 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu lesen ist. Für die Darstellung verwendet Bach zwei Chöre, zwei Orchester und sieben Solostimmen. Die Aufführungsdauer variiert je nach Interpretation zwischen drei und vier Stunden. Diese monumentalste aller Kompositionen Bachs ist von einem tiefen christlichen Glauben geprägt und wurde zur besonderen Gestaltung des Vespergottesdienstes am Karfreitag 1727 in der Leipziger Thomaskirche komponiert.

.

.

Am 22. April 1723 war Bach vom großen Rat der Stadt Leipzig zum Thomaskantor gewählt worden und widmete sich somit nach seiner weltlichen Stellung in Köthen wieder, und nun bis zu seinem Lebensende, hauptsächlich der Kirchenmusik. Bach hatte in den beiden Hauptkirchen St. Thomas und St. Nikolai für die musikalische Verkündigung der Schrift zu sorgen. Geniale künstlerische Leistungen wurden dabei nicht erwartet, im Gegenteil: Wenn die Musik zu kunstvoll war, mußte der Kantor eine Ermahnung in Kauf nehmen. An jedem Sonntag hatte Bach eine Kantate aufzuführen, die er in kürzester Zeit komponieren und mit dem Chor der Thomasschule sowie einem Instrumentalensemble, das sich aus städtischen Musikern zusammensetzte, einstudieren mußte. Die Musik erklang in der "Frühpredigt", die um sieben Uhr begann und nicht selten bis 11 Uhr dauerte. Dieser Gottesdienst wurde von zumeist einfachen, frommen Menschen besucht, die im Glauben erzogen worden waren und für die der sonntägliche Gang in die Kirche selbstverständlich war. Oft beschränkte sich die Bildung dieser Gemeinde auf die Bibel und Luthers Katechismus. Das Kirchenjahr, beginnend mit der Adventszeit und seinen wichtigsten Festkreisen Ostern und Weihnachten, strukturierte das Leben dieser Menschen. Man muß sich einmal vorstellen mit welcher Erwartung man damals an einem Karfreitag, dem höchsten christlichen Feiertag, in die Kirche gegangen ist. Für diesen Anlaß und dieses Publikum schrieb Bach die Matthäus-Passion, die er selbst nicht als eigenständiges Kunstwerk betrachtete, sondern als einen Beitrag für den Gottesdienst.

.

.

Bereits 1724 führte Bach seine erste Leipziger Passion auf: die ebenfalls berühmte Johannes-Passion. In den folgenden Jahren erwartete man von Bach stets eine neue Musik zum Karfreitag. So vertonte er die Passionsgeschichten aller vier Evangelisten: 1730 entstand die Lukas-Passion und 1731 die heute verschollene Markus-Passion. Er führte seine Passionen in mehreren Jahren auf, wobei er jedesmal Änderungen vornahm. Zum einen waren dies kleine kompositorische Verbesserungen und zum anderen änderten sich die Aufführungsbedingungen in der Thomaskirche, so daß Bach zum Beispiel die Instrumentierung anpassen mußte. Wenn er keine eigene Komposition aufführen konnte - vielleicht aus Zeitmangel? -, dann griff er auf Werke seiner Zeitgenossen Reinhard Keiser, Georg PhilippTeleman oder Georg Friedrich Händel zurück. Die Matthäus-Passion ist aber die herausragende Vertonung der Leidensgeschichte und heute vielleicht das bekannteste Werk Bachs.

.

.

Wer diese Schöpfung kennt, kennt auch die musikalische und stilistische Welt des Komponisten, denn die Matthäus-Passion faßt das Schaffen des Meisters zusammen. Im Jahre 1736 schrieb Bach die gesamte Partitur noch einmal sorgfältig ab, es handelt sich dabei um einen der saubersten Autographen, die wir von Bach besitzen. Auch in seinem letzten Lebensjahrzehnt beschäftigte sich der Komponist noch mit der Partitur. Bach muß dieses Werk also sehr wichtig gewesen sein, wahrscheinlich sah er es ähnlich wie die H-Moll-Messe oder Die Kunst der Fuge als ein Vermächtnis.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

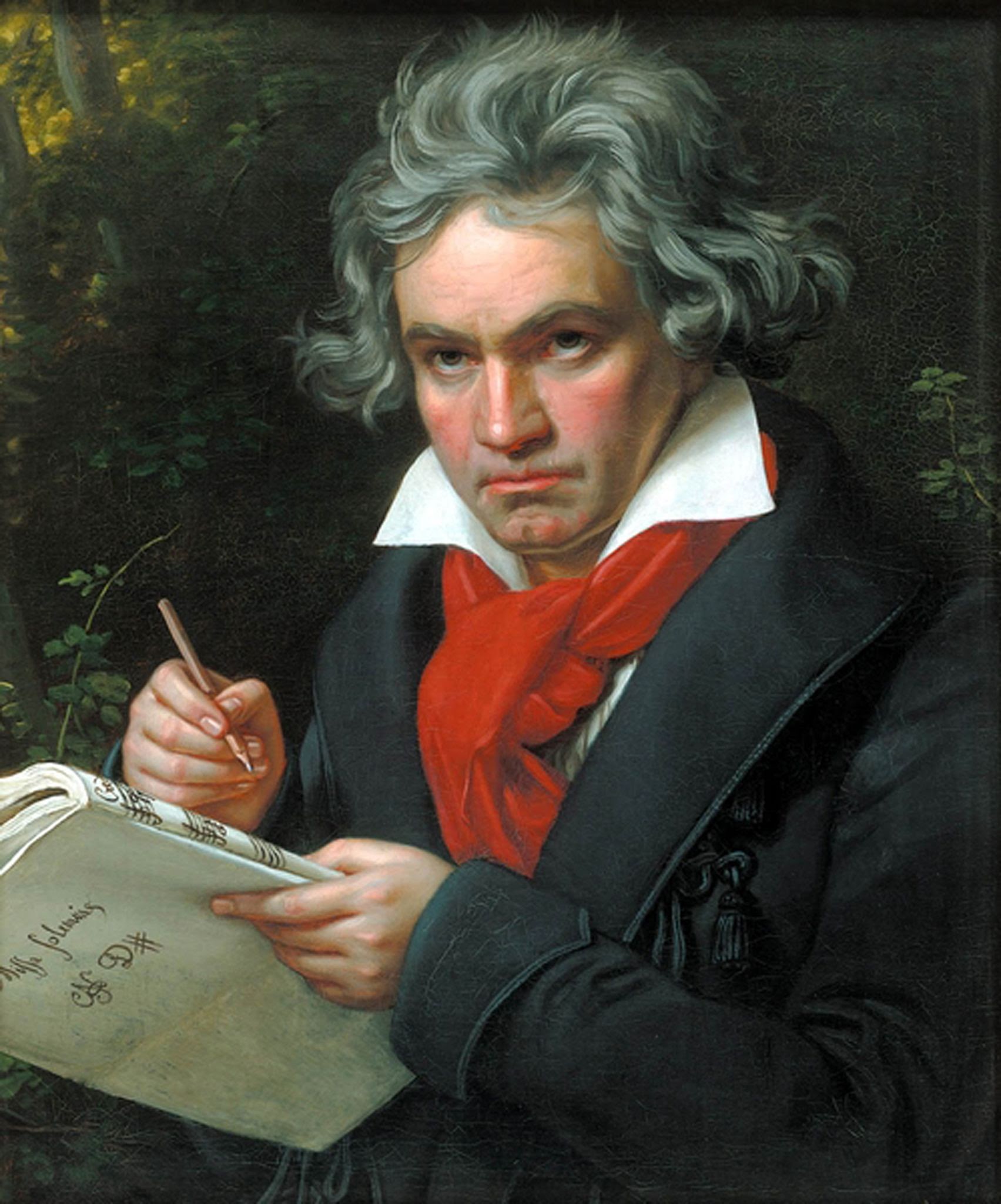

Ludwig van Beethoven

.

17. Dezember 1770 (Taufdatum) bis 26. März 1827

.

.

.

.

Ein revolutionäres Genie, dass übermenschlich Schönes schuf

.

.

.

.

Beethoven vereinte radikale musikalische Ideen mit seinem ausgeprägten Idealismus.

.

Er gab seiner Kunst elementare moralische, humane und politische Dimensionen.

.

Mit seiner Musik blicken wir in Abgründe – die der Menschheit,

.

aber auch in Beethovens ganz persönliche.

.

Sie ist radikal persönlich, empfindsam, leidenschaftlich und anspruchsvoll.

.

In seinen Sonaten, Symphonien und Streichquartetten fordert er den Musikern alles ab,

.

es ist Kunst an der Grenze zur Utopie.

.

Beethoven verleitet zum Vokabular des Gigantismus und des Absoluten.

.

Beethoven war ein Perfektionist. Er komponierte nicht für seine Zeitgenossen, sondern für die Nachwelt.

.

Immer wieder feilte er an seinen Werken, überarbeitete und korrigierte die Partituren.

.

Ludwig van Beethovens künstlerisches Werk umfasst über 650 Kompositionen. Das in der Welt wohl

.

berühmteste Stück ist die 9. Symphonie. Sie erklingt in aller Welt und ist Grundlage der Europa- Hymne.

.

Das Autograph ist Bestandteil des Weltdokumentenerbes der UNESCO.

.

Aber nicht nur die 9. Symphonie, unzählige weitere Werke sind weltbekannt. Dazu gehören alle neun

.

Symphonien, die fünf Klavierkonzerte, das Violinkonzert, die 16 Streichquartette, 32 Klaviersonaten, denn wer

.

kennt sie nicht, "die Mondscheinsonate", wenngleich Beethoven sie so nicht nannte, oder aber "für Elise",

.

sowie die Oper"Fidelio" oder die Messe op. 86 in C-Dur und die Missa solemnis op. 123.

.

Beethovens „Coach“ und Mentor war Christian Gottlob Neefe. Er war seit 1782 Hoforganist in Bonn. Neefe

.

war stark beeinflusst von Carl Philipp Emanuel Bach – was er an Beethoven weitergab. Seine Arbeiten

.

formten bei Beethoven die Überzeugung, dass gute Musik der unendliche Ausdruck des ganz und gar

.

Individuellen ist.

.

.

.

.

Die "9. Symphonie" - Musik für die Ewigkeit

Ludwig van Beethoven - Genie in der Stille

Die 9. Symphonie ist ein Schlüsselwerk der symphischen Musik. An ihr kam in der Folgezeit kein Komponist vorbei, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen. Namentlich die große Symphonik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wäre ohne sie so nicht denkbar. Für Anton Bruckner etwa wurde das Erlebnis der 9. Symphonie, besonders ihrer drei instrumentalen Sätze, zum auslösenden Moment seines gesamten symphonischen Schaffens, während Gustav Mahler auf dem von Beethoven eröffneten Weg der Einbeziehung von Singstimmen und Chören weiter schreiten sollte. Für beide Komponisten gewann im Hinblick auf ihre Symphonien die Neunzahl eine geradezu magische Bedeutung, wohinter sich die doppelte Sorge verbarg, ihre jeweils eigene Neunte könnte einen Vergleich mit der übermächtigen Vorgängerin nicht bestehen, und sie selbst würden - wie deren Schöpfer - in ihrem Schaffen über eine neunte Symphonie nicht hinausgelangen.

.

.

Johannes Brahms spielt im Schlusssatz seiner 1. Symphonie so deutlich an Beethovens Freudenthema aus der Neunten an, dass er auf einen entsprechenden Hinweis den ironischen Kommentar abgeben konnte, es sei merkwürdig, dass das jeder Esel gleich höre. Beethoven selbst hat sich schwer damit getan, nach Vollendung der Achten 1812 die Arbeit an einer neuen, seiner Neunten Symphonie in Angriff zu nehmen. Zwischen beiden Werken sollten am Ende fast zwölf Jahre liegen; immerhin sind in einem solchen Zeitraum zuvor die anderen acht Symphonien entstanden. Die Gründe für den immer wieder erfolgten Aufschub sind zunächst den historischen Zeitereignissen geschuldet, galt es doch, den Siegen über Napoleon und dem Wiener Kongress mit einigen Gelegenheitswerken Tribut zu zollen.

.

.

Man wird sie aber auch in Beethovens persönlichen Lebensumständen suchen müssen, die von Krankheit, zunehmender Taubheit, Vereinsamung und gesellschaftlicher Isolation geprägt waren, nicht zuletzt durch den aufreibenden Kampf um die Vormundschaft über den Neffen nach dem Tode des Bruders. Die ersten Hinweise auf Beethovens Plan, eine neue Symphonie - und zwar in d-Moll - zu schreiben, finden sich schon 1811/12 unter den Skizzen zur 7. und 8. Symphonie. Zur selben Zeit hegte er auch den Gedanken, eine Ouvertüre unter Einbeziehung von Chorgesang auf Schillers Ode "An die Freude" auszuarbeiten.

.

.

Die erste Aufführung der Symphonie fand am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntnertortheater statt. Nach Augenzeugenberichten hatte der Komponist "an der Leitung des Ganzen Antheil". Er stand dem dirigierenden Kapellmeister Umlauf zur Seite und markierte, "in seiner Original-Partitur nachlesend", die neu einsetzenden Tempi. Mehr ließ der Zustand seines Gehörs nicht zu. Er musste sogar auf den jubelnden Applaus des Publikums aufmerksam gemacht werden, damit er sich bedanken konnte, was er dann auch, wie es hieß, "in linkischster Weise tat". Die Aufführung der Symphonie wurde am 23. Mai 1824 in Wien wiederholt, und bald erklang das Werk auch in anderen Städten: 1825 in London, Frankfurt und Aachen, 1826 in Leipzig, Bremen und Berlin.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Richard Wagner

22. Mai 1813 bis 13. Februar 1883

.

.

.

.

Musik wie eine Droge

.

.

.

.

Zweifellos ist Wagner jedoch ein Gravitationszentrum:

Genial, besessen, aufopferungswillig.

Er inszenierte sich nicht nur permanent als Marke,

sondern er schuf völlig Neues und Bleibendes.

Zum Beispiel die unendliche Melodie,

eine so vorher noch nie gehörte Leitmotivik

und das Gesamtkunstwerk –

darunter versteht man eine Symbiose aus Text, Musik, Bühne.

.

.

.

.

Richard Wagner

spaltete schon zu Lebzeiten die Gemüter.

Umstritten ist Wagner bis heute. Seine Bedeutung dagegen nicht:

Er hat die Operngeschichte beeinflusst wie kein anderer Komponist vor ihm.

.

.

Den einen dienten Wagners Erlösungsdramen Tristan und Isolde oder Parsifal als Narkotikum,

sie pilgerten in abgöttischer Verehrung ihres Meisters nach Bayreuth.

Als „Wagnerianer“ schafften sie es bis in den deutschen Duden.

Andere, wie etwa der berühmte Musikkritiker Eduard Hanslick (1825–1904),

verachteten Wagners Musik als „verrottete Gefühlsästhetik“ oder

sahen später in ihm wegen seiner antisemitischen Hetze

und anderer Entgleisungen einen Vorreiter nationalsozialistischen Gedankenguts.

.

.

„Gleichgültig, wo man ist“, klagte etwa Karl Marx 1876, „man wird immer mit der Frage gequält:

Was denken Sie über Richard Wagner?“

Damals stand Wagner am Zenit seines Einflusses.

In seinem eigens für diese Zwecke gebauten Opernhaus in Bayreuth

veranstaltete er im August 1876 erstmals die Bayreuther Festspiele.

Dort werden bis heute ausschließlich seine eigenen Werke gespielt.

Zur Eröffnung des Festspielhauses gab es die erste Gesamtaufführung

seiner Tetralogie Der Ring des Nibelungen.

16 Stunden Musik, aufwendig inszeniert, verteilt auf vier Abende –

eine Revolution des Musiktheaters, zudem Wasser auf die Mühlen derer,

die eine deutsche Nationaloper forderten.

Als Vorspiel gab es Das Rheingold.

Es folgten Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung.

.

.

Wagner war am Ziel. Das Großprojekt hatte ihn seit 1848 beschäftigt: die Vorarbeiten,

.

das Schreiben der Libretti, die Komposition, das Eintreiben des Geldes für die Verwirklichung.

.

Aber Wagner war von seinem kompositorischen Genie überzeugt.

Er wollte die Welt als künstlerischer Heilsbringer

von ihrer in seinen Augen „dekadent“ dahinsiechenden Opernkultur erlösen.

Auch was seine Ehen mit Minna Planer und Liszt-Tochter Cosima von Bülow angeht:

Nichts bedeutete Wagner mehr als seine schöpferische Tätigkeit.

Die ließ den eher schmächtigen und kleinen Mann durchhalten in so mancher desolaten Lebenssituation,

von denen es genug gab.

.

.

Denn zwischen seinen Engagements als Kapellmeister –

in Magdeburg (1834–36), Königsberg (1837),

Riga (1837–39), Dresden (1843–49) – war Wagner immer wieder auf der Flucht:

mal vor Gläubigern wegen Schuldenbergen, weswegen er 1839 bis 1842 in Paris festsaß.

Mal zwang ihn 1849 seine Beteiligung an der gescheiterten

Dresdner Mai-Revolution zur Flucht in die Schweiz.

Erst 1862 wurde Wagner amnestiert und konnte ins Deutsche Reich zurückkehren.

Dass seine Opern Tannhäuser und Lohengrin in den 1850er-Jahren

von fast allen deutschen Opernbühnen gespielt wurden, brachte Wagner keinen finanziellen Gewinn.

Ein Urheberrecht existierte damals nur in Ansätzen. Doch 1864 geschah ein Wunder:

Der frisch gekrönte bayerische König Ludwig II. rettete den mittellosen Künstler

aus seinen prekären Lebensumständen.

Der glühende Wagner-Verehrer rief ihn nach München an seinen Hof,

kam für seine Schulden auf.

Erstmals war Wagner frei von Geldsorgen und konnte sich auf sein Werk konzentrieren.

.

.

Bis zu seiner Oper Lohengrin, uraufgeführt 1850,

entsprachen Wagners Bühnenwerke noch in großen Teilen den Konventionen.

Mit dem Ring aber verwirklichte er das revolutionäre Konzept seines Musikdramas,

das als Gesamtkunstwerk Dichtung, Bühnendarstellung und Musik vereinen sollte.

Wagner hatte seine künstlerischen Ansprüche bereits theoretisch vorformuliert

in vieldiskutierten Schriften wie Oper und Drama (1851).

Zukunftsweisend war der Ring zunächst in der engen Verbindung von Musik und Text.

Für beides zeigte sich Wagner selbst verantwortlich.

In seiner betont archaisierenden Dichtung verzichtete er auf traditionelle Reimschemata

und griff auf den altgermanischen Stabreim zurück.

.

.

Wagner bezog sich im Ring auf den Stoff des Nibelungenliedes,

einer um 1200 anonym verfassten Heldensage,

die in der Romantik zum deutschen Nationalepos avanciert war.

Aber er nahm sich auch den isländischen Epos Edda, die skandinavische Wälsungensage

und die deutsche Nibelungen-Volkssage vor und baute sich aus dieser Mixtur eine eigene mythische Welt.

Eine, in der Helden und Götter im Kampf um Besitz und Macht und im Konflikt zwischen Freiheit

und Gesetz sich selbst oder andere umbringen und auch vor Inzest nicht haltmachen.

Am Ende geht die Welt in Flammen auf. Kapitalismuskritik und Endzeitdrama par excellence.

Musikalisch überwand Wagner im Musikdrama die althergebrachte Nummernstruktur,

also die Aufteilung der Akte in geschlossene Vokalnummern wie Arie oder Chor,

die durch Rezitative oder gesprochene Dialoge verbunden wurden.

.

.

Die immense Bedeutung des Rings war den Zeitgenossen

schon im Vorfeld der Uraufführung bewusst.

Neben dem deutschen Kaiser Wilhelm I., König Ludwig II.

und anderen Vertretern europäischer Herrscherhäuser

kamen im Sommer 1876 Künstler aus aller Welt nach Bayreuth:

Die Komponisten Liszt, Bruckner, Tschaikowsky und Grieg etwa, der Philosoph Nietzsche

oder der russische Schriftsteller Tolstoi.

Wagner, der sich einmal als „deutschestes aller Wesen“ bezeichnete,

hatte es zu internationalem Ruhm und Einfluss gebracht,

der auch posthum niemals abbrechen sollte.

.

.

.

.

.

.

Wolfgang Amadeus Mozart

.

27. Januar 1756 bis 05. Dezember 1791

.

.

.

.

So viel mehr als ein wundersames Genie

.

.

.

.

Das "Wunder" Mozart faszinierte und inspirierte Joseph Haydn:

.

"Ich sage Ihnen vor Gott, als ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist,

.

den ich unter dem Namen kenne . . . ." Die Klavierkonzerte Mozarts gehören sicher

.

zu den größten Errungenschaften der konzertanten Weltliteratur.

.

Mozarts Klavierkonzerte nehmen von den frühen bis zu den späten Kompositionen

.

zudem eine erstaunliche Entwicklung. Als Höhepunkt der Gattung komponierte der

.

exzellente Pianist Klaviersonaten, Variationen und kleinere Klavierstücke oder Werke

.

für Klavier zu vier Händen und zwei Klaviere. Sie entstanden zwischen 1767 und 1791,

.

wobei die ersten vier Konzerte noch Bearbeitungen von Werken Anderer, u. a. der Söhne

.

J. S. Bachs, waren. Das 5. Klavierkonzert gilt als sein erstes "richtiges" Klavierkonzert.

.

Er schrieb es "erst" mit 17 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allerdings schon

.

22 Symphonien, 5 Messen, 7 Opern und zahlreiche andere Werke komponiert.

.

Der ideenreiche Komponist Wolfgang Amadeus Mozart,

.

dessen Werke oft ein mehr als rauschhaftes Vergnügen bereiten, hat einmal

.

über die genialen Werke seines großen Vorgängers Johann Sebastian Bach

.

gesagt:"Das ist doch einmal etwas, aus dem sich etwas lernen lässt...."

.

.

.

.

Als er 1788 seine vorletzte Symphonie, die große g-Moll-Symphonie komponierte, litt er bereits unter Existenzängsten und Verfolgungswahn. Gegenüber Freunden sprach er von "schwarzen Gedanken", die ihn plagten. Die große g-Moll, mal düster, mal heiter vom Klang her, galt bereits im 19. Jahrhundert als "Symphonie aller Symphonien" und ist noch heute eins der beliebtesten Werke klassischer Musik. Diese Anerkennung hat der erwachsene Mozart nicht mehr erlebt. 1791 starb er, 35 Jahre jung, an einer rätselhaften Fiebererkrankung. Die Ursache dieses Fiebers ist bis heute nicht wirklich geklärt.

.

.

.

.

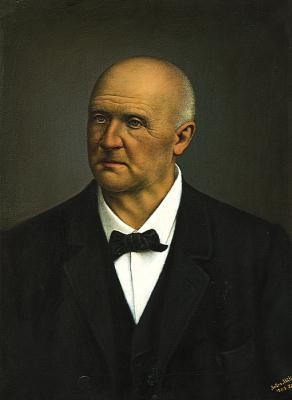

Anton Bruckner.

04. September 1824 bis 11. Oktober 1896

.

.

"Daß es Bruckner gegeben hat, ist für mich das größte Geschenk Gottes.?" Sergiu Celibidache. Dieser Satz ist mehr als der Ausdruck der Wertschätzung durch einen berühmten Dirigenten. Anton Bruckner, passte Zeit seines Lebens in kein Klischee. Er war weltfremder Sonderling und begnadeter Orgelimprovisator schwierigster vielstimmiger Fugen. Bruckner ersehnte nichts mehr als die Geborgenheit bürgerlichen Ehelebens, blieb jedoch unverheiratet. Tief religiös, übte er sich im Alltag in demütigster Bescheidenheit. Richard Wagner war einer der ersten, der unter der unscheinbaren Oberfläche das außergewöhnliche Talent erkannte und einer von Bruckners eifrigsten Förderern wurde. Bald sprach sich herum, daß hier einer Musik komponierte, die ihre Epoche hinter sich ließ. Doch an Bruckner schieden sich weiterhin die Geister. Die einen fanden sich noch auf Jahre hinaus nicht in den großen musikalischen Bögen seiner Werke zurecht. Für die anderen war er einer der ganz Großen der Musikgeschichte.

.

.

.

.

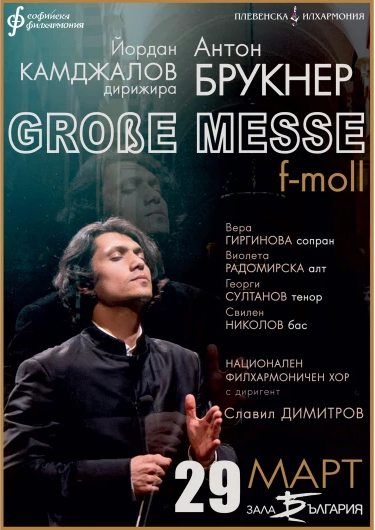

Große Messe f- moll

Anton Bruckner gelingt es musikalisch den Himmel zu öffnen

Die f-moll Messe ist in der Besetzung ungleich größer angelegt als die e- moll- Messe; sie wird daher oft mit Recht Bruckners „Große Messe“ genannt. Ihre Entstehung fällt in die Jahre 1867/68, in die Zeit der Arbeit an der 2.Symphonie. Bruckner hatte inzwischen das für ihn so entscheidende Erlebnis Richard Wagner gehabt, das in manchen Einzelheiten der f- moll- Messe seinen Niederschlag findet. Das Orchester, diesmal auch mit voller Streicherbesetzung, ist sehr symphonisch behandelt, zum Chor treten vier Solostimmen, die bedeutungsvoll in das Geschehen eingreifen.

Nach kurzer Einleitung, die uns eindringlich in vielen Wiederholungen das schlichte Hauptthema vorführt, setzen die Frauenstimmen mit dem „Kyrie eleison“ (Herr, erbarme Dich) ein. Gedämpftes Licht liegt über diesem Anfang, das erst mit dem Eintreten des Solosoprans „Christe eleison“ (Christ,erbarme Dich) zur Aufhellung und schließlich leuchtenden Steigerung führt, die zum Schluss des Satzes wieder in ein psalmodierendes Pianissimo verfällt.

In strahlendem Aufschwung setzt das Allegro des Gloria ein. Nach dem zart geführten „Gratias agimus tibi“ (Dank sagen wir Dir), an dem sich Sopran- und Altsolo beteiligen, wird mit dem „Pater omnipotens“ (allmächtiger Vater) der erste gewaltige Höhepunkt erreicht. Der Adagio- Mittelteil kreist um das „Miserere“ (Erbarme Dich). Mit dem „Quoniam tu solus sanctus“ (Du allein bist heilig) setzt der Wiederholungsteil ein, der in einer großen Fuge seinen Abschluss findet. Das markante Fugenthema erfährt später im Schlussteil wieder bedeutungsvolle Verwendung.

Das großartige Credo- Motiv ,in machtvollem Aufstieg zur Dur-Terz, wird uns gleich zu Beginn im Unisono von Chor und Orchester vorgeführt. Dieses Thema spannt einen großen Bogen über den Riesensatz mit seiner Wiederkehr in der Mitte „et in spiritum sanctum“ (und an den Heiligen Geist) sowohl als Thema der grandiosen Schlussfuge „et vitam venturi saeculi“ (und an ein ewiges Leben). Dazwischen werden die bekannten Episoden des Glaubensbekenntnisses groß und wirkungsreich ausgebaut, am eindrucksvollsten das „Crucifixus“ mit der unheimlich aufsteigenden Synkopenfigur der Geigen, die sich beim „passus“ (gelitten) im Bass verliert, worauf der Chor und pianissimo der Solobass die letzten Worte a- cappella hinhauchen. Unheimlich dann wieder die Schlussformel der Posaunen.

Über dem Beginn des Sanctus liegt- ganz im Gegensatz zu der sonst üblichen glanzvollen Darstellung- eine mild verklärte Stimmung. Erst mit dem „pleni sunt coeli et terra“ (erfüllt sind Himmel und Erde) sowie dem strahlenden Einsatz des Solosoprans „Hosanna in excelsis“ steigert sich der Satz zu begeisterten Ausbrüchen.

Dem Benedictus ist eine ausdrucksvolle längere Orchestereinleitung vorangestellt, ein zarter Streichersatz, in dem Geigen und Celli innige Zwiesprache halten. Zarte Streicherfiguren umranken das geheimnisvolle Psalmodieren des Chors, ein wundervoller Höhepunkt wird hier im lichten Aufstieg des Solosoprans erreicht.

In stiller Demut beginnt das Agnus Dei (Lamm Gottes), langsam steigert sich der Bittruf „miserere nobis“ (erbarme Dich unser) unter Vorantritt der Solisten zu leidenschaftlichen Ausbrüchen des Chors. Den versöhnend ausgleichenden Abschluss nimmt die Messe mit dem „dona nobis pacem“ (gib uns den Frieden). Das Thema des Kyrie, nunmehr nach Dur abgewandelt, erklingt in den Holzbläsern. Der Chor greift es auf, steigert es, um dann in kraftvoller Zuversicht die Friedensbitte zum Thema der Gloria- Fuge unisono aufzugreifen. Nach diesem Höhepunkt verklingt der Satz in stiller Gottergebenheit.

.

.

.

.

.

Musik ist die Sprache unserer Träume,

.

die mit dem letzten Klang,

.

in der Stille entschwinden.

.

In ihr finden wir in den Weiten,

.

der unermesslichen Vielfalt

.

der Klangfarben und ihrer Stille,

.

Raum für tiefempfundene Liebe,

.

für schmerzhafte Verzweiflung,

.

die Finsternis der Einsamkeit

.

und das ichauflösende Glück.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.