Titanen.

.

.

.

Inspiration und Interpretation

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

Das ausufernde Universum, der berühmtesten Komponisten, mit seinen facettenreichen Gefühls- und Gedankenströmen, Höhenflügen, Verzagtheiten, Kampfesgesten, Friedensbotschaften, geheimnisvollem Geflecht aus Beziehungen zu Zeitgenossen und wechselseitigen Inspirationen, ist mit Ideen und Motiven, in außerordentlicher Klangfülle, in ihre einzigartigen Werke eingeflossen. Hierzu gibt es unübersehbar, hinreichend viele und „erschöpfende“ Darstellungen von Musikwissenschaftlern und Kulturhistorikern, mit oft detailverliebten Lebensbeschreibungen, umfangreichen Sammlungen von Werkanalysen und ebensolchen Wirkungsgeschichten.

Den tiefen des Menschenschmerzes und der Menschenfreude, vor dem Horizont des lebensgeschichtlichen Dramas, in dem Gottesglaube und Überzeugungen, die Liebe zur Natur, Lebenskrisen, Lebens- und Liebesfantasien, Kunst, Kultur, Gönner und Heroen eine Rolle spielten, auf die Spur zu kommen, Licht auf die Möglichkeit, des Interpretationsspektrums zu werfen und durch gestalterische Fähigkeiten einen Ausdruck zu vermitteln der Gefühle erzeugt, gehört zu den absolut elementaren Herausforderungen des Dirigenten und der Musiker. Kunst ist der höchste Ausdruck der Freiheit und diese Freiheit braucht es, um das hervortretende Besondere zu schaffen.

.

.

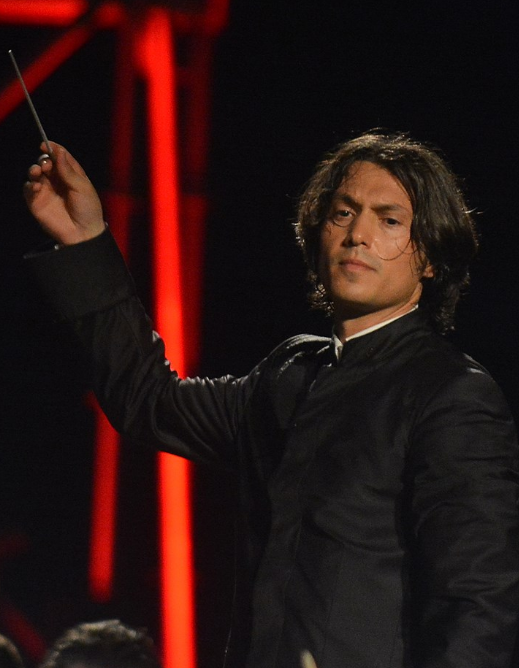

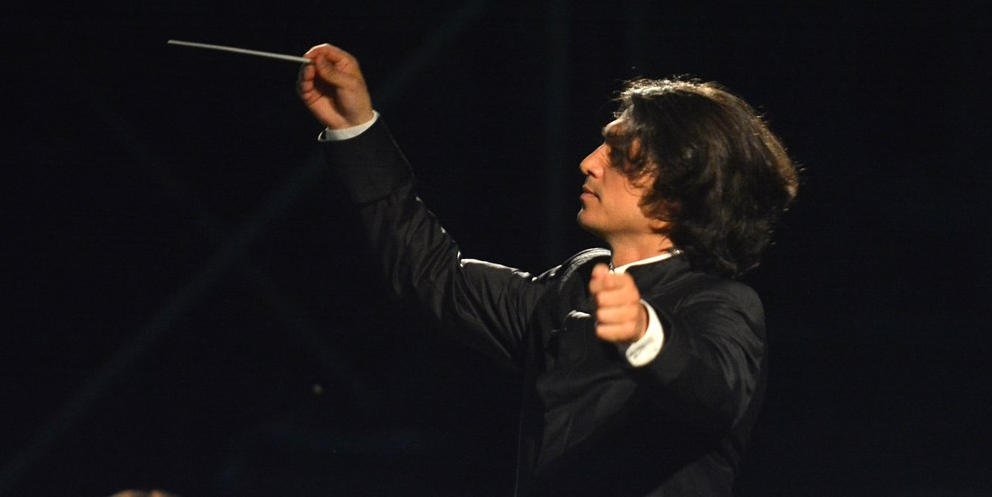

Der Dirigent

.

.

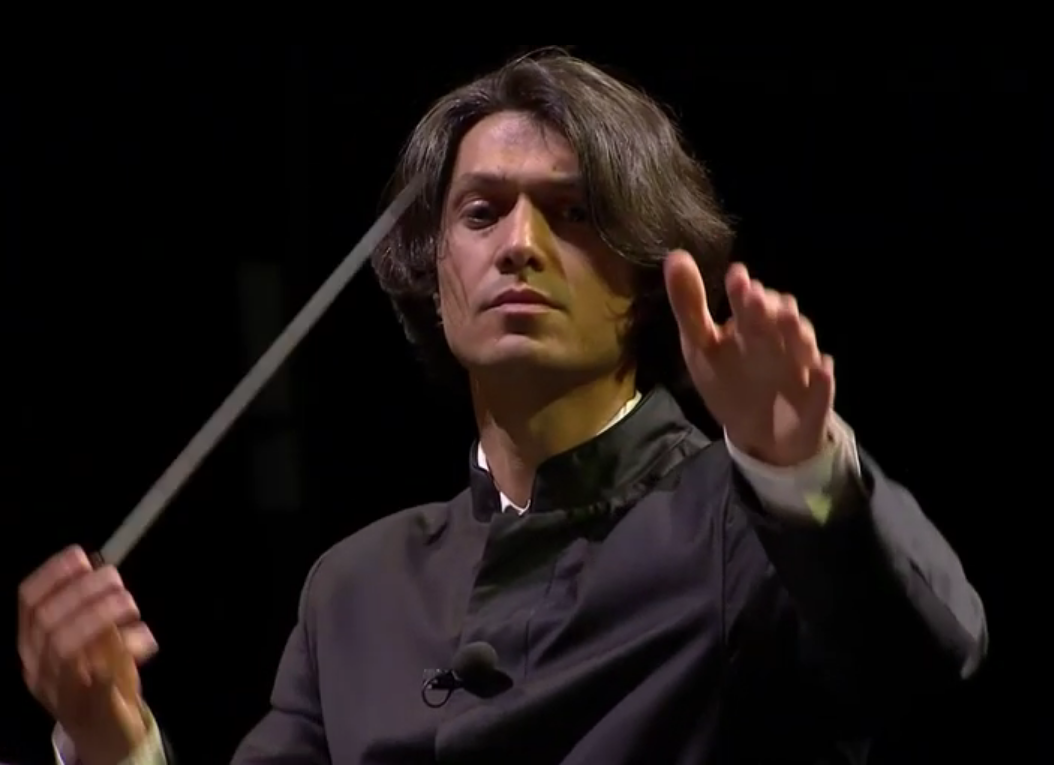

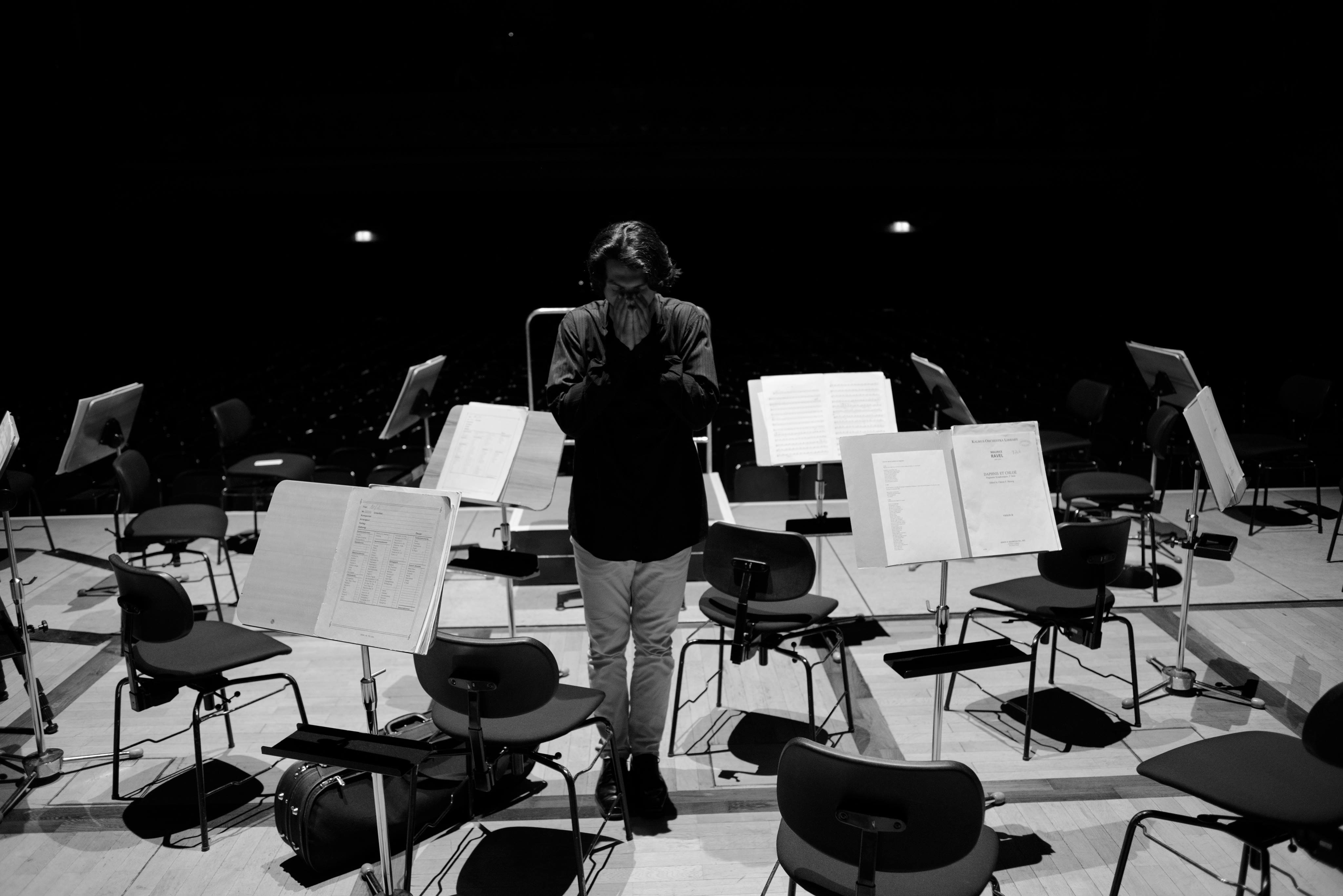

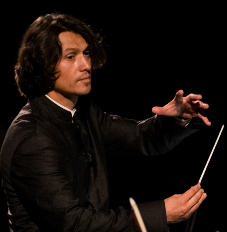

Yordan Kamdzhalov

.

.

Йордан Камджалов

.

und

.

.

Anton Bruckner

.

.

Die Naturverbundenen

.

.

.

.

In Sofia lassen, Yordan Kamdzhalov und das Ruse Philharmonik Orchestra, in einem Zeit und Raum auflösenden Erleben, eines unvergleichlichen Spektrums der Klangfarben, regelrecht, in den Kosmos entschweben“. Das ist mehr, als ein Konzert erleben, in diesem Konzert, wird man Teil der Musik. Dieser Dirigent läßt das Orchester, die wunderschönen Melodien, erhaben und stolz, in sich ruhend, trotzdem sehr emotional dicht, entfalten. Dem kunstvollen An- und Abfluten, spürbar großer Steigerungswellen, folgen rhythmisch, melodische Gleichform und gliedernde Pausen. Die Musiker und ihr Dirigent erzeugen eine unfassbare Harmonie, gleich einem mütterlicher Schoß, dem alles motivische Leben, - Glauben, Vertrauen, Zukunft, Erlösung, Ewigkeit, - entwächst. Zarte Melodien wie aus einem Lied, erfahren meisterhaft ausgedehnte Steigerungen, strahlend, beinahe übermütig und enden sehr kraftvoll, kämpferisch. Explosion und Licht zugleich. Hier wird nicht nur gespielt, hier findet die magische Umarmung, eines gemeinsam atmenden „Klang-Körpers“ statt. Zu Recht wird Yordan Kamdzhalov, als herausragender Bruckner- Dirigent, gefeiert. Das Publikum dankt, euphorisch begeistert, mit überschwänglichen und anhaltenden Applaus.

.

.

Natur und Geist sind in Bruckners Musik unlöslich und unverwechselbar einander verbunden. Diese Naturkraft der Musik von Anton Bruckner hat etwas elementar Überwältigendes, sie lebt ganz im Klang, dem sie sich völlig hingibt. Er hat sich sehr tiefe Gedanken gemacht und war musikalisch hochgebildet. "Bruckner, das ist der Klang von Sensation und Offenbarung, eine absolute Manifestation der Kraft des Geistes, ein Innovator und gleichzeitig ein Traditionalist. Bruckner ist neben Bach und Beethoven der bedeutendste Klangarchitekt der Musikgeschichte."

.

.

Der Gehalt der Tonsprache korrespondiert wahrscheinlich in einem Weltverhältnis, das als zugewandt, positiv und leidenschaftlich zu verstehen ist und zwar aufgrund eines tief religiösen Glaubens an die Wirklichkeit Gottes und die Wahrheiten der kirchlichen Dogmen. Sein Denken ist entsprechend erfüllt von elementaren Gegensätzen, wie dies der Musikwissenschaftler Friedrich Blume einmal so formulierte: „Gott und Teufel, Leben und Tod, Gut und Böse, Seligkeit und Verdammnis, Licht und Finsternis, Niederlage und Sieg sind die Welt, in der er lebt.“ Bruckner gilt als hymnischer Mystiker und rätselhafte Monumentalist. Bruckner entwickelte ein starkes inneres Verlangen nach Struktur und Ordnung, sowohl im Leben als auch in seiner Musik. Viele private und berufliche Niederlagen führten ihn 1867 nach eigener Aussage an den Rand des Wahnsinns. Er stürzte in eine Nervenkrise, von der er sich in einer Heilanstalt erholen musste.

.

.

"Es treiben mich Lebensgewalten, Gefühle, die ich nicht zügeln kann. Und Gedanken, die sich zur Form gestalten, greifen mich wie Wölfe an. Ihr kennt ja all' die Liebe nicht, die in mir glüht und stürmt, wie unerfüllte Weltenpflicht. Das Feuer hat sich aufgetürmt in meiner Seele Einsamkeit und brennt wie Steppenbrand. Die Sterne fliehen schreckensbleich vom Himmel meiner Einsamkeit und das schwarze Auge der Mitternacht starrt näher und näher. Meine Sehnsucht schreit zu diesen Sternen auf und starrt im Morgenschein und ich weine zu den Höllen. Ich finde mich nicht wieder in dieser Todverlassenheit, mir ist von mir weltenweit.

.

.

Mit seinem Streben nach gesellschaftlichem Aufstieg und Anerkennung stand er sich oft selbst im Weg. Darüber hinaus litt an einer Zählneurose, war empfänglich für Zahlenmystik. Teilweise nummerierte er jeden einzelnen Takt seiner Partituren akribisch, und wer in seinen Werken Takte zählt, wird auf so manche mathematisch exakte Einheit stoßen.

.

.

Darum klingt Bruckners Musik für uns ordentlich: Wir hören bestimmte Klanggruppen und Klangfarben blockweise. Themen, Motive, einzelne Töne sind durch Generalpausen oder markierte Spielweisen voneinander getrennt und zu einem beeindruckenden Gerüst zusammengebaut. Ob das Pedanterie ist? Zweifelsohne entstand aus diesen Zwängen eine Musik, der sich viele kaum entziehen können. Sie klingt feingliedrig und klar, dann wieder als großer, weiter Klangraum; manchmal profan und bodenständig, gleichzeitig majestätisch und nicht von dieser Welt. Viele empfinden ihn als formlos und monströs, mit seinen Manien und Gigantomanien. Denoch sind seine Symphonien ein Spiegel der Zeit, einer Zeit der Veränderung, in der sich das Alte auflöst und das Neue nur vage zu erkennen ist. In den Jahren 1881 bis 1883 komponierte er seine bahnbrechende siebte Symphonie.

.

.

.

"Was Bruckner und mich, mit meinem inneren Zuhause verbindet?"-

"Ultra leistungsfähig und ultra verletzlich.

Ultrahell und ultradunkel.

Sehr vertraut und sehr unbekannt." -

.

.

Was ist Leben? Raserei! Was ist Leben? Hohler Schaum, ein Gedicht, ein Schatten kaum! Wenig kann das Glück uns geben; Denn ein Traum ist alles Leben. Und die Träume selbst ein Traum. Ist des Genusses Wonne nichts als eine schöne Flamme, die in Asche beim leisen Hauch der Morgenluft verlodert: - So lasst das Ew'ge dann uns suchen, wo der Ruhm nicht wandelbar, das Glück kein Schlummer, und keine Traumgestalt die Hoheit ist.“-

.

.

Als Bruckner an der Symphonie arbeitet, erreicht ihn die Nachricht vom Tod Richard Wagners, seines großen Vorbilds. Das Verhältnis zwischen Anton Bruckner und Richard Wagner ist immer wieder beleuchtet worden, gilt aber nach wie vor als eines der ambivalentesten in der Musikgeschichte.

.

.

Es schneien weiße Rosen auf die Erde, warmer Schnee schmückt milde unsere Welt; Die weiß es, ob ich wieder lieben werde, wenn Frühling sonnenseiden niederfällt. Zwischen Winternächten liegen meine Träume, aufbewahrt im Mond, der mich betreut - und mir gut ist, wenn ich hier versäume dieses Leben, das mich nur verstreut. Ich suchte Gott auf unbeschienenen Wegen und kräuselte die Lippe nie zum Spott. In meinem Herzen fällt ein Tränenregen. Wie soll ich dich erkennen lieber Gott . . . . Da ich dein Kind bin, schäme ich mich nicht DIR ganz mein Herz vertrauend zu entfalten. Schenk mir ein Lichtchen von dem ewigen Licht! - - Zwei Hände, die mich lieben, sollen es mir halten. So dunkel ist es fern von deinem Reich O Gott, wie kann ich weiter hier bestehen. Ich weiß, du formtest Menschen, hart und weich und weintest gotteigen, wolltest du wie Menschen sehen. Mein Angesicht barg ich so oft in deinem Schoß ganz unverhüllt: du möchtest es erkennen. Ich und die Erde wurden wie zwei Spielgefährten groß und dürfen »DU« dich beide, Gott der Welten, nennen. So trübe aber scheint mir gerade heut die Zeit von meines Herzens Warte aus gesehen; es trägt die Spuren einer Meereseinsamkeit und aller Stürme sterbendes Verwehn. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär, und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen ... Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen - es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen.

.

.

Bruckner hatte, schon Domorganist in Linz und Chormeister der Liedertafel „Frohsinn“, in den 1860er Jahren noch einmal Unterricht genommen beim Linzer Theaterkapellmeister Otto Kitzler, der ihn mit Beethoven und der Musik der „Neudeutschen“ bekannt machte.

Vor allem die Werke Wagners, für dessen „Tannhäuser“ und „Fliegenden Holländer“ er sich sofort begeisterte, müssen wie ein Erweckungserlebnis auf den bereits 40-Jährigen gewirkt haben. Fortan erklärte er Wagner zu seinem „erhabenen Vorbild“ – auch wenn er nie vorhatte, Musik für das Theater zu schreiben. Bruckner widmete sich vielmehr einer in den Augen der „Fortschrittlichen“ überholten Gattung: der Symphonie. Kein Wunder also, dass es zwischen ihm und dem „Meister aller Meister“ trotz mehrfacher persönlicher Begegnungen nie zu einem konstruktiven, geschweige denn gleichberechtigen Gedankenaustausch gekommen ist. Zur ersten dieser Begegnungen kam es 1865 im Umfeld einer „Tristan“-Aufführung in München, und immerhin übertrug Wagner Bruckner und seiner Liedertafel bei dieser Gelegenheit die konzertante Uraufführung der Schlussszene aus den „Meistersingern“, die 1868 in Linz stattfand.

.

.

Mit den Kompositionen Bruckners konnte (oder wollte) Wagner indessen nicht viel anfangen, was sicher auch mit der übertrieben devoten Haltung des elf Jahre Jüngeren ihm gegenüber zu tun hatte: Bei späteren Begegnungen sank der fromme Katholik Bruckner, inzwischen Professor am Wiener Konservatorium, in der Regel auf die Knie, küsste Wagners Hände und rief: „O Meister, ich bete Sie an! Im September 1873 besichtigten die beiden die Baustelle des Bayreuther Festspielhauses, anschließend widmete Bruckner Wagner seine in der Erstfassung mit Wagner-Anklängen durchzogene Dritte Symphonie – Wagner nahm diese Ehrung allerdings mit auffallendem Desinteresse zur Kenntnis. Für Bruckner hatte die Widmung fatale Folgen: Der Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslick, der ihm in Linz noch wohlwollend gegenübergestanden hatte, wandte sich von ihm ab, es kam zum Bruch, zur offenen Feindschaft.

.

.

Bruckner geriet in Wien in den erbitterten Streit zwischen „Wagnerianern“ und „Brahmsianern“, obwohl er keiner der beiden Parteien wirklich angehörte. Im Wiener Musikleben konnte er Jahre lang nur mühsam Fuß fassen, wurde belächelt und gedemütigt, und es ist bezeichnend, dass ihm der Durchbruch erst in den 1880er Jahren gelang – nach Wagners Tod und außerhalb Wiens: mit den ersten Aufführungen der Siebten Symphonie in Leipzig und München. Bruckner profitierte auch von der Unterstützung durch die „Wagnerianer“ – dennoch wurde der Blick auf sein Schaffen dadurch verstellt: Er war als Symphoniker ein Einzelgänger und nicht zum Epigonen Wagners geboren, wie dieser und seine Anhänger es vielleicht gern gesehen hätten. Viel zu groß sind die ästhetischen Unterschiede im Schaffen der beiden Meister. Zwar bezog Bruckner aus der Harmonik Wagners, teilweise auch aus der Melodik, wichtige Impulse für sein eigenes Komponieren. Letztendlich war seine Ästhetik einer monumentalen Symphonie mit ihrer vom Orgelklang inspirierten, registerhaften Dynamik aber grundverschieden von dem in Wagners Werken angestrebten Mischklang des Orchesters und der Idee des Musikdramas als einer „Symphonie mit Gesang“.

.

.

Bruckner scheint spätestens am Ende seines Lebens einen Gegensatz zum Ordnungszwang gesucht und gerade in seiner 9. Symphonie auch gefunden zu haben. 1887 begann er mit ersten Entwürfen zum Kopfsatz, am unvollendeten vierten Satz, der nur als Fragment vorliegt, arbeitete er noch in seinem Sterbejahr 1896. Diese letzten Jahre sind zwar von seinem schlechten Gesundheitszustand geprägt, allerdings ist seine Musik erfolgreich, wird aufgeführt, und auch gesellschaftlich hat er den Aufstieg geschafft. Geist und Körper verfallen aber zunehmend, und das Adagio, der dritte Satz, wird der letzte Satz seiner 9. Symphonie bleiben. Gerade hier ist von der alten Ordnung nicht mehr viel übrig. Bruckner wagt viel, überrascht mit neuen harmonischen Spannungen, Chromatik, Dissonanzen und bringt dadurch eigentlich Unordnung in seine Musik. Aber ebnet er damit nicht den Weg für die Musik des 20. Jahrhunderts? Ist er am Schluss derjenige, der aus der alten Ordnung ausbrach und damit Neuem Platz machte? In jedem Fall ist die neunte Symphonie sein großartiger Abschied, seine Erlösung von allem Irdischen. Man muss so leise sein mit deinem Himmelblau. Ich färbte dir den Himmel brombeer mit meinem Herzblut. Seine Musik bleibt und macht ihn damit unsterblich.

.

.

.

Als Bruckner 1896 in Wien starb, hatte er ein beachtliches Werk hinterlassen: neun numerierte "offizielle" Symphonien, manche in bis zu drei unterschiedlichen Fassungen, und zwei Studien-Symphonien; Kammer-, Klavier- und Orgelkompositionen; mehrere Messen, insgesamt einiges an geistlicher Musik; weltliche Vokalmusik und Chöre. Nimmt man allein die gewaltigen Symphonien und drei großen Messen, wird die Diskrepanz zwischen Werk auf der einen und Persönlichkeit auf der anderen Seite besonders deutlich. Tragischerweise wurde dies erst Jahrzehnte nach Bruckners Tod so deutlich erkannt, genau genommen mit der Analyse der Urfassungen seiner Symphonien – und es ist sehr wahrscheinlich, dass Bruckner selbst das Solitäre und Zukunftsweisende seiner Musik nicht einmal bewusst gewesen ist …

.

.

.

.

.

Der Dirigent

.

.

Der Dirigent

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

.

und

.

.

Anton Bruckner

.

.

.

.

.

kein Angebot, sondern eine absolute Offenbarung!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

wird

.

.

Hier >>> das große bewegende Werk <<<!

.

.

.

am

.

.

20. Februar 2020 in Pleven,

.

.

um 19.00 Uhr, in der Emil-Dimitrov-Halle im Saglasie-Gemeindezentrum

.

.

und am

.

.

21. Februar 2020 in Sofia,

.

.

um 19.30, in der Bulgarien Halle

.

.

mit dem

.

.

Pleven Philharmonic Orchestra,

.

.

dem

.

.

Svetoslav Obretenov National Choir,

.

.

mit über 130 Musikern

.

.

präsentieren.

.

.

Die Solisten sind Mirela Alexandrova - Sopran,

.

Violeta Radomirska - Alt, Georgi Sultanov - Tenor

.

und Ivaylo Djurov - Bass.

.

.

.

.

Presse:

Pleven, 2. Februar / Malin Reshovski, BTA

.

Yordan Kamdzhalov bringt die Energie von Orchester, Chor und Solisten für die Premiere von

Bruckners Großer Messe zusammen

.

Zum ersten Mal kombiniert Maestro Yordan Kamdzhalov die kreative Energie der Pleven

Philharmonic, des National Philharmonic Choir "Svetoslav Obretenov" mit dem Dirigenten Slavil

Dimitrov und den Solisten Mirela Alexandrova / Sopran /, Violeta Radomirska / Alt /, Georgi Sultanov /

Tenor, zur Uraufführung von Anton Bruckners Großer Messe No.3. Dies wurde von der Pleven

Philharmonic berichtet.

.

Fans der Klassik erwartet ein von 130 Musikern vorbereitetes Musikereignis, das am 20. Februar in

Pleven präsentiert wird. Laut den Musikexperten ist es für Maestro Kamdzhalov üblich, großformatige

Werke zu interpretieren und einen Eindruck zu erzielen, der das Publikum stark berührt.

.

Bruckners Große Messe wurde 1867 komponiert und wurde nach seinen Symphonien am

beliebtesten. Die Musik ist voller Träumerei und Schönheit, Demut und spiritueller Kraft - das Werk

wird auf der ganzen Welt aufgeführt.

.

"Für mich sind Bruckner und Beethoven und Bach die größten Klangarchitekten in der Geschichte der

Menschheit", sagt Maestro Kamdzhalov. Persönlich möchte ich in dieser Zeit der tiefen Krise den Wunsch

nach dem Großen, nach dem Göttlichen mit dem Publikum teilen ... Die Idee der Auferstehung ist sein Weg

und der Weg von Bruckners Musik ein Weg, Gott durch seine Position zu preisen. Mit der großen Messe, die

meisten herzzerreißenden Tiefen, aller seiner Werke, zu erreichen „, sagt Maestro Kamdzhalov.

.

Die Interpretation großformatiger Werke von Tschaikowsky, Brahms, Orff, Strawinsky, Wagner, Mahler,

Hindemith oder Bruckner gehört zum Berufsleben von Maestro Yordan Kamdzhalov. Die großen Formen:

Oper, Messe, Symphonie, Kantate, Requiem usw. werden von ihm bevorzugt, und das Publikum ist immer

von seiner bemerkenswerten Interpretation, Tiefe und Suggestionskraft fasziniert. "Sein hohes und

anspruchsvolles künstlerisches Niveau" prägen jede Phrase bis zur Perfektion.

.

”…Viele positive Kritiken finden sich in Bruckners Interpretation in der ausländischen Presse:

"Ich habe im Finale viele Auftritte gehört, darunter die von Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern,

aber Kamdzhalov hat alle übertroffen.", London, The Bruckner Journal

.

"Yordan Kamdzhalov ist Philosoph unter den Dirigenten.", "Mannheimer Morgen".

Yordan Kamdzhalov, wird von der westlichen Presse als "wahre Entdeckung" und "süchtig machender

Dirigent" definiert.

.

"Mit großem Respekt und Liebe für Yordan Kamdzhalov - den einzigartigen Bildhauer des Wortes und den

grossen Botschafter Gottes, der mit einer großzügigen, unvorhersehbaren, einzigartigen Leistung

die Welt der Musikreisen mit uns teilt! Danke!"

.

.

.

>>>bnt Interview während der Probenarbeit<<<!

.

.

Die GROSSE f-moll Messe.

.

.

Die f-moll Messe ist auch in der Besetzung ungleich größer angelegt als die e- moll- Messe; sie wird daher oft mit Recht Bruckners „Große Messe“ genannt. Ihre Entstehung fällt in die Jahre 1867/68, in die Zeit der Arbeit an der 2.Symphonie. Bruckner hatte inzwischen das für ihn so entscheidende Erlebnis Richard Wagner gehabt, das in manchen Einzelheiten der f- moll- Messe seinen Niederschlag findet. Das Orchester, diesmal auch mit voller Streicherbesetzung, ist sehr symphonisch behandelt, zum Chor treten vier Solostimmen, die bedeutungsvoll in das Geschehen eingreifen.

Nach kurzer Einleitung, die uns eindringlich in vielen Wiederholungen das schlichte Hauptthema vorführt, setzen die Frauenstimmen mit dem „Kyrie eleison“ (Herr, erbarme Dich) ein. Gedämpftes Licht liegt über diesem Anfang, das erst mit dem Eintreten des Solosoprans „Christe eleison“ (Christ,erbarme Dich) zur Aufhellung und schließlich leuchtenden Steigerung führt, die zum Schluss des Satzes wieder in ein psalmodierendes Pianissimo verfällt.

In strahlendem Aufschwung setzt das Allegro des Gloria ein. Nach dem zart geführten „Gratias agimus tibi“ (Dank sagen wir Dir), an dem sich Sopran- und Altsolo beteiligen, wird mit dem „Pater omnipotens“ (allmächtiger Vater) der erste gewaltige Höhepunkt erreicht. Der Adagio- Mittelteil kreist um das „Miserere“ (Erbarme Dich). Mit dem „Quoniam tu solus sanctus“ (Du allein bist heilig) setzt der Wiederholungsteil ein, der in einer großen Fuge seinen Abschluss findet. Das markante Fugenthema erfährt später im Schlussteil wieder bedeutungsvolle Verwendung.

Das großartige Credo- Motiv ,in machtvollem Aufstieg zur Dur-Terz, wird uns gleich zu Beginn im Unisono von Chor und Orchester vorgeführt. Dieses Thema spannt einen großen Bogen über den Riesensatz mit seiner Wiederkehr in der Mitte „et in spiritum sanctum“ (und an den Heiligen Geist) sowohl als Thema der grandiosen Schlussfuge „et vitam venturi saeculi“ (und an ein ewiges Leben). Dazwischen werden die bekannten Episoden des Glaubensbekenntnisses groß und wirkungsreich ausgebaut, am eindrucksvollsten das „Crucifixus“ mit der unheimlich aufsteigenden Synkopenfigur der Geigen, die sich beim „passus“ (gelitten) im Bass verliert, worauf der Chor und pianissimo der Solobass die letzten Worte a- cappella hinhauchen. Unheimlich dann wieder die Schlussformel der Posaunen.

Über dem Beginn des Sanctus liegt- ganz im Gegensatz zu der sonst üblichen glanzvollen Darstellung- eine mild verklärte Stimmung. Erst mit dem „pleni sunt coeli et terra“ (erfüllt sind Himmel und Erde) sowie dem strahlenden Einsatz des Solosoprans „Hosanna in excelsis“ steigert sich der Satz zu begeisterten Ausbrüchen.

Dem Benedictus ist eine ausdrucksvolle längere Orchestereinleitung vorangestellt, ein zarter Streichersatz, in dem Geigen und Celli innige Zwiesprache halten. Zarte Streicherfiguren umranken das geheimnisvolle Psalmodieren des Chors, ein wundervoller Höhepunkt wird hier im lichten Aufstieg des Solosoprans erreicht.

In stiller Demut beginnt das Agnus Dei (Lamm Gottes), langsam steigert sich der Bittruf „miserere nobis“ (erbarme Dich unser) unter Vorantritt der Solisten zu leidenschaftlichen Ausbrüchen des Chors. Den versöhnend ausgleichenden Abschluss nimmt die Messe mit dem „dona nobis pacem“ (gib uns den Frieden). Das Thema des Kyrie, nunmehr nach Dur abgewandelt, erklingt in den Holzbläsern. Der Chor greift es auf, steigert es, um dann in kraftvoller Zuversicht die Friedensbitte zum Thema der Gloria- Fuge unisono aufzugreifen. Nach diesem Höhepunkt verklingt der Satz in stiller Gottergebenheit.

.

.

Symphonische Klänge, hohe Chorkunst und maximaler Ausdruck, diese Elemente finden sich in der Messvertonung f-moll von Anton Bruckner. Das Werk besteht aus sechs Teilen, die voller Träumerei und Schönheit, voller Demut und spiritueller Kraft sind. Damit testete der Österreicher 1868 die Grenzen des damals musikalisch Machbaren aus. Noch als Linzer Domorganist schloss Bruckner das Werk ab, danach widmete er sich vor allem der Gattung der Symphonie in Wien. Viele Elemente davon finden sich schon in der f-moll-Messe.

.

.

In der Messvertonung gibt es starke Kontraste in der Lautstärke, fast alle Klangfarben eines großen Symphonieorchesters setzt Bruckner ein, dazu treibt er den Chor bis an die Grenzen der Singbarkeit. Aber dieser maximale Ausdruck überforderte damals die Ausführenden. Die geplante Uraufführung wurde deswegen abgesagt; als "unsingbar" bezeichnete Dirigent Herbeck das neue, sehr moderne Werk. Erst einige Jahre später gelang unter Bruckners Leitung eine gelungene Uraufführung. Der Erfolg war wichtig für den Österreicher, denn in Wien hatte sich der Österreicher als Komponist bis dahin noch nicht so recht durchgesetzt. Anerkannt war er nur als Orgelvirtuose, seine ebenfalls sehr modernen Symphonien setzten sich erst nach und nach durch.

.

.

Bruckner war zeitlebens tief gläubig und schaffte es wie nur wenige Komponisten seiner Generation, zentrale Glaubensinhalte eindrucksvoll in Musik zu setzen. Im Credo, der Vertonung des Glaubensbekenntnisses, stellt Bruckner die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten, die ja an Ostern gefeiert wird, sehr anschaulich dar. Aus einer völligen Stille, einer sprichwörtlichen Grabesruhe, baut sich das Orchester spannungsvoll auf, ehe der Chor ungemein kraftvoll mit den Worten „Auferstanden am Dritten Tag“ hinzutritt. Trotz der modernen Tonsprache war Bruckner auch ein Mann der Tradition. So finden sich kunstvolle Fugen als Reminiszenz an die Barockzeit und Rückgriffe auf den Gregorianischen Choral. Auch die ruhigen, lyrischen Töne beherrscht der Österreicher, zum Beispiel im Benedictus, wenn die Solisten nach einem instrumentalen Vorspiel singen: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.

.

.

Die besondere Musiksprache verbunden mit großartigen Klangeffekte bringen die f-moll Messe auf Augenhöhe mit so berühmten Messvertonungen wie der h-moll-Messe von Johann Sebastian Bach, der c-moll Messe von Mozart oder der "Missa solemnis" von Ludwig van Beethoven. Obwohl Bruckners große Messe unter den besagten Startschwierigkeiten litt, setzte sie sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts immer mehr durch und wird auch heute noch oft aufgeführt. Sie ist zugleich die letzte von 5 Messvertonungen, die Bruckner insgesamt schrieb. Eine ähnlich gelungene Verbindung von symphonischer Musik und Chorgesang gelang dem Österreicher später nocheinmal mit dem Te Deum, das eine ähnlich beeindruckende Wirkung auf die Zuhörer hat wie die f-moll-Messe.

.

.

Natur und Geist sind in Bruckners Musik unlöslich und unverwechselbar einander verbunden. Diese Naturkraft der Musik von Anton Bruckner hat etwas elementar Überwältigendes, sie lebt ganz im Klang, dem sie sich völlig hingibt. Er hat sich sehr tiefe Gedanken gemacht und war musikalisch hochgebildet. "Bruckner, das ist der Klang von Sensation und Offenbarung, eine absolute Manifestation der Kraft des Geistes, ein Innovator und gleichzeitig ein Traditionalist. Bruckner ist neben Bach und Beethoven der bedeutendste Klangarchitekt der Musikgeschichte."

.

.

Der Gehalt der Tonsprache korrespondiert wahrscheinlich in einem Weltverhältnis, das als zugewandt, positiv und leidenschaftlich zu verstehen ist und zwar aufgrund eines tief religiösen Glaubens an die Wirklichkeit Gottes und die Wahrheiten der kirchlichen Dogmen. Sein Denken ist entsprechend erfüllt von elementaren Gegensätzen, wie dies der Musikwissenschaftler Friedrich Blume einmal so formulierte: „Gott und Teufel, Leben und Tod, Gut und Böse, Seligkeit und Verdammnis, Licht und Finsternis, Niederlage und Sieg sind die Welt, in der er lebt.“ Bruckner gilt als hymnischer Mystiker und rätselhafte Monumentalist. Bruckner entwickelte ein starkes inneres Verlangen nach Struktur und Ordnung, sowohl im Leben als auch in seiner Musik. Viele private und berufliche Niederlagen führten ihn 1867 nach eigener Aussage an den Rand des Wahnsinns. .

.

"Es treiben mich Lebensgewalten, Gefühle, die ich nicht zügeln kann. Und Gedanken, die sich zur Form gestalten, greifen mich wie Wölfe an. Ihr kennt ja all' die Liebe nicht, die in mir glüht und stürmt, wie unerfüllte Weltenpflicht. Das Feuer hat sich aufgetürmt in meiner Seele Einsamkeit und brennt wie Steppenbrand. Die Sterne fliehen schreckensbleich vom Himmel meiner Einsamkeit und das schwarze Auge der Mitternacht starrt näher und näher. Meine Sehnsucht schreit zu diesen Sternen auf und starrt im Morgenschein und ich weine zu den Höllen. Ich finde mich nicht wieder in dieser Todverlassenheit, mir ist von mir weltenweit."

.

.

Bruckner war empfänglich für Zahlenmystik. Teilweise nummerierte er jeden einzelnen Takt seiner Partituren akribisch, und wer in seinen Werken Takte zählt, wird auf so manche mathematisch exakte Einheit stoßen.

.

.

Darum klingt Bruckners Musik für uns ordentlich: Wir hören bestimmte Klanggruppen und Klangfarben blockweise. Themen, Motive, einzelne Töne sind durch Generalpausen oder markierte Spielweisen voneinander getrennt und zu einem beeindruckenden Gerüst zusammengebaut. Ob das Pedanterie ist? Zweifelsohne entstand aus diesen Zwängen eine Musik, der sich viele kaum entziehen können. Sie klingt feingliedrig und klar, dann wieder als großer, weiter Klangraum; manchmal profan und bodenständig, gleichzeitig majestätisch und nicht von dieser Welt.

.

.

.

.

.

.

.

Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint,

.

das uns verbraucht, sondern als etwas, das uns vollendet.

.

Antoine de Saint Exupéry

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Der Dirigent

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

Йордан Камджалов

.

und

.

Wolfgang Amadeus Mozart

.

.

.

.

Die Selbstvergessenen

.

.

.

So viel mehr als ein wundersames Genie

.

.

Das "Wunder" Mozart faszinierte und inspirierte Joseph Haydn:

.

"Ich sage Ihnen vor Gott, als ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist,

.

den ich unter dem Namen kenne . . . ." Die Klavierkonzerte Mozarts gehören sicher

.

zu den größten Errungenschaften der konzertanten Weltliteratur.

.

Mozarts Klavierkonzerte nehmen von den frühen bis zu den späten Kompositionen

.

zudem eine erstaunliche Entwicklung. Als Höhepunkt der Gattung komponierte der

.

exzellente Pianist Klaviersonaten, Variationen und kleinere Klavierstücke oder Werke

.

für Klavier zu vier Händen und zwei Klaviere. Sie entstanden zwischen 1767 und 1791,

.

wobei die ersten vier Konzerte noch Bearbeitungen von Werken Anderer, u. a. der Söhne

.

J. S. Bachs, waren. Das 5. Klavierkonzert gilt als sein erstes "richtiges" Klavierkonzert.

.

Er schrieb es "erst" mit 17 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allerdings schon

.

22 Symphonien, 5 Messen, 7 Opern und zahlreiche andere Werke komponiert.

.

Der ideenreiche Komponist Wolfgang Amadeus Mozart,

.

dessen Werke oft ein mehr als rauschhaftes Vergnügen bereiten, hat einmal

.

über die genialen Werke seines großen Vorgängers Johann Sebastian Bach

.

gesagt:"Das ist doch einmal etwas, aus dem sich etwas lernen lässt...."

.

.

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

.

.

.

.

Der Dirigent

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

Йордан Камджалов

.

und

.

Gustav Mahler

.

.

.

.

Die Visionäre

.

.

Der Komponist Gustav Mahler und der Dirigent Yordan Kamdzhalov, vereinen sich, ganz besonders in der 5. Symphonie, auf eine unfassbar symbiotische Weise. Vom ersten Takt an atmet Yordan Kamdzhalov's Interpretation eine permanente Hochspannung. Er spornt das Orchester, immer wieder, zu Höchstleistungen und ungebremster Spielfreude an, das den emotionalen Spannungsbogen und das Klangerlebniss, bis zur rauschhaften Verzückung steigert. Das Publikum wird zu Tränen gerührt, hält den Atem an und durchlebt fast körperlich, Höhen und Tiefen des menschlichen Seins.

Gustav Mahler wird heute von einer geradezu unüberschaubaren Zahl von Dirigenten regelmäßig im Konzert aufgeführt. Was ich aber, bei den drei Konzerten der 5. Symphonie von Mahler, mit dem Dirigenten Yordan Kamdzhalov und dem Symphonie Orchester der State Opera Ruse, in Bulgarien erlebte, war ein, sich von Mal zu Mal steigerndes, nur mit Superlativen zu beschreibendes, unvergleichbar phänomenales, die Seele tief erschütterndes, absolut unvergessliches, maximales Ereignis. Der entzückt, erregte Applaus und die Standing Ovations, glichen einer befreienden Eruption.

.

.

Gustav Mahler ( 7. Juli 1860 - 18. Mai 1911) ist ein Komponist, wenigstens für mich, der das stärkste Herz unter den Komponisten hat. Er hat Courage, alles das zu sagen, was die Anderen vielleicht eher romantisierend wagen. Er hat ein riesengroßes, goldenes Herz, und er sagt der Menschheit: "Schaut, lasst es uns alle zusammen anders machen, machen wir nicht wieder diese oder jene Fehler. Suchen wir alle, aus dieser Hölle des Materialismus herauszutreten. Wir müssen glauben, wir müssen an die Musik, an Gott, an unser Leben glauben, dass wir, wenn wir eines Tages sterben, nicht unglücklich waren...........;- Jemanden lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Wär' es möglich, den Geliebten zu erreichen durch den Tod, Tausend Tode wollt' ich sterben, enden meiner Sehnsucht Not. Es treiben mich brennende Lebensgewalten, Gefühle, die ich nicht zügeln kann. Und Gedanken, die sich zur Form gestalten, Sie greifen mich wie Wölfe an.

.

.

Er hat gekämpft wie ein Titan, wie ein Herkules. Er hat diese Kraft, durch seine Arbeit, sein Gewissen, durch die Ambition des Richtigen, - des Künstlers, des guten Gewissens, des Glaubens an das bessere ICH, - bekommen und mit göttlicher Kraft, diese absolut kolossalen Werke schaffen können. Als Mensch und Charakter extremen seelischen Impulsen ausgesetzt, konnte er Musik nicht bloß als Unterhaltung begreifen. Ihm ging es um Wahrhaftigkeit, Musik war für ihn authentischer Ausdruck ihres Schöpfers. In deinem Angesicht sind verzaubert die Bilder meines Blutes. Wenn deine Lippen sich öffnen verraten sie meine Seeligkeiten. Immer dieses Pochen nach dir.- Und hatte schon geopfert meine Seele. Wir wollen uns im Himmel verstecken.. Von Brahms, als König der Revolutionäre bezeichnet, zeigen bei ihm Ernst und Trauer den sentimentalen Pathos der Resignation, komponiert er leidenschaftliche Seelenmusik, in der er den Verlust der Identität, mit Kunst, Kultur, Gesellschaft, Staat, Kirche, Politik und Wissenschaft deutlich zu Ausdruck bringt. Mahler hat zum Schluss immer die richtige Apotheosis gefunden, obwohl seine Musik bitter und sarkastisch und vielleicht sogar, das Elend des Menschen, phrophetisch schildert.

.

.

"Musik hat die Kraft, das Beste im Menschen zu erwecken. Ich glaube, dass die Musik und die Kunst nur dann eine Berechtigung haben, wenn sie danach trachten, den Menschen besser zu machen. Es ist doch erstaunlich, was ein einziger Sonnenstrahl mit der Seele des Menschen machen kann.“ Ich wenigstens strebe danach, denn ohne diese ethische Rechtfertigung bliebe die Kunst nur ein geistreiches Spiel." Gustav Mahler war ein Visionär und ein Genie. Was er komponierte, waren zum Teil wilde Stilgemische, übergroße Orchesterbesetzungen, lange Symphonien mit Riesenchören und mehreren Gesangssolisten.

.

.

.

.

.

.

>>>Video: Mahler - 5. Symphonie und Werkeinführung (Sofia, 17. März 2019) das Konzert beginnt ab 23:13

.

.

„Die 5. ist ein verfluchtes Werk, niemand kapiert sie“, so seufzte Gustav Mahler über seine 1904 uraufgeführte 5. Symphonie. Und wünschte sich, er würde sein Werk doch 50 Jahre später aufführen können. „Meine Zeit wird kommen“ war der Stoßseufzer, aber auch die innere Gewissheit des Komponisten, der als Dirigent zu seiner Zeit überaus geschätzt und berühmt war, dem man als Komponisten aber bloße „Kapellmeistermusik“ vorwarf.

.

.

Ob wir die 5. Symphonie heute besser kapieren, sei dahingestellt, Tatsache ist, dass diese Symphonie, die so einsam und düster mit einem Trompetensignal beginnt, heute eines der populärsten Werke Gustav Mahlers ist. Dazu hat besonders Viscontis Verfilmung von Thomas Manns „Tod in Venedig“ beigetragen, die das Adagietto aus Mahlers Symphonie ausgiebig nutzt. Die tiefen inneren Abgründe, die das Werk Gustav Mahlers auszeichnen, die schnellen inneren Brüche, die oft wie scharfe filmische Schnitte wirken, haben Mahlers Musik seit den 1960ern eine große Renaissance beschert. Der ursprüngliche Vorwurf des Trivialen wurde in sein Gegenteil verkehrt, das scheinbar Einfache als besondere Qualität wahrgenommen und die extremen Stimmungswechsel immer stärker als zeitdiagnostisch gehört. Es ist wohl kein Zufall, dass viele Menschen, die mit klassischer Musik kaum etwas am Hut haben, gerade zu seiner Musik spontan Zugang finden.Vor allem aber ist die 5. Symphonie von Gustav Mahler ein großartiges, ausuferndes Werk, das Orchester und Dirigenten jedes Mal neu vor große Herausforderungen stellt, was Klangbalance, Klarheit und Emotionalität angeht.

.

.

Mahler nahm bei der Fünften davon Abstand, der Öffentlichkeit erläuternde Programme mitzuteilen. Die Sprache, sei es in Form vokaler Passagen, sei es in Form erklärender Texte, war für ihn entbehrlich geworden. "Es bedarf nicht des Wortes, alles ist rein musikalisch gesagt." Freilich ist Mahler viel zu sehr Bekenntnismusiker und musikalischer Weltenschöpfer, als dass es möglich wäre, ein Werk wie die Fünfte ohne semantische Assoziationen zu hören. "Aber Symphonie heißt mir eben: mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen", lautete einer seiner zentralen Glaubenssätze. Das bedeutet nichts weniger, als dass Mahler mit jeder seiner Symphonien einen ganz eigenen Kosmos entwarf, der im Kleinen stets alles enthält, was an menschlichen Grunderfahrungen zwischen Leid und Trost, Verzweiflung und Verheißung, Angsttraum und Euphorie, eruptiver Kraftentfaltung und seliger Entrückung denkbar ist.

.

.

Wie alle Symphonien Mahlers ist auch die Fünfte eine "Finalsymphonie", das heißt der innere Gedankengang zielt in einer großen zwingenden Form auf den Schlusssatz. Er führt von der Klage des Anfangs (1. Satz, Trauermarsch), über den schmerzgepeinigten Aufschrei des zweiten Satzes (Stürmisch bewegt) in eine Welt des absoluten Friedens (4. Satz, Adagietto) und schließlich zur erlösenden Choral-Apotheose des Rondo-Finales. Dazwischen steht als dritter Satz und Mittelachse ein ausgedehntes Scherzo, das eine eigene Abteilung bildet und von der Moll-Sphäre (Satz 1 und 2, Erste Abteilung) in die Positivität der Dritten Abteilung (Satz 4 und 5) führt. Ob solche Lesarten aber tatsächlich so eindeutig sind, wie sie sich den Anschein geben, wird oft diskutiert.

.

.

Die Fülle an motivischen Anspielungen, die ungeheure Komplexität der Vorgänge im Inneren der einzelnen Sätze ebenso wie die subtilen Verbindungen und Transformationen über die Satzgrenzen hinweg jedenfalls gemahnen zur Vorsicht vor einfachen Erklärungen. Die Konzeption der Symphonie ist zu vielschichtig, als dass eine kohärente Betrachtung überhaupt möglich wäre, und vielleicht liegt die Größe eines Werkes wie der Fünften gerade darin, dass man sie niemals gänzlich "capiert". Ich hab dich gewählt unter allen Sternen. Ich bin wach - eine lauschende Blume im summenden Laub. Aufgeblüht, zündet mein Herz seine Himmel an. Alle Träume fliehen hin zu dir. Mit einem der fünf Sätze hingegen verband sich aber doch eine eindeutige Botschaft. Das Adagietto schrieb Mahler wohl im November 1901 als wortlose Liebeserklärung an Alma. "Statt eines Briefes sandte er ihr dieses im Manuscript, weiter kein Wort dazu. Sie hat es verstanden und schrieb ihm: Er solle kommen!!!", so ist es durch den niederländischen Dirigenten und engen Freund der Familie, Willem Mengelberg, glaubwürdig überliefert.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leidenschaftliche Freude und Liebe vermehren sich im Herzen tausendfach und senden ihre Strahlen, wie die Sonne, die sich im Kristall verfängt.....

Yordan Kamdzhalovs magische Persönlichkeit sendet Licht und verleiht Flügel. Er verfügt über eine unglaubliche Weisheit und Güte. Jeder, der je mit ihm zusammen arbeiten durfte, seine Konzerte erlebte oder ihn aus dem persönlichen Zusammensein kennt, spürt dieses unfassbare Phänomen der Harmonie und des tiefen Friedens. Mit ihm zu kommunizieren ist ein erstaunlicher Prozess, der in unbekannte Ebenen und Welten führt. Seine beeindruckend weltumspannenden, geistigen Landschaften begleiten bis in den Traum. Ich habe unzählige Konzerte erlebt, aber keines hatte je eine derart, emotional namenlose, Intension und berührte die Herzen des Publikums und der Musizierenden gleichermaßen. Nie zuvor habe ich so viele Menschen, während eines Konzertes weinen sehen. Yordan Kamdzhalov läßt in ein, Zeit und Raum auflösendes, Universum entschweben. Wollte man dieses Phänomen beschreiben fällt es schwer die richtigen Worte zu finden. Man muss Yordan Kamdzhalov erleben, um zu verstehen, was seine energetische Kraft und seinen hypnotisierenden Zauber ausmacht.

.

.

.

.

.

.

Das Lied von der Erde

.

.

.

Gustav Mahler

.

.

.

.

.

Das Lied vom Kummer soll auflachend in die Seele euch klingen .........

.

....... Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

.

.

.

Diesen Versen des Komponisten über die Liebe und das Leben, zwischen Lebensfreude und

.

Lebensmüdigkeit, liegt chinesische Lyrik des achten Jahrhunderts zugrunde.

.

Die Art und Weise, in der Mahler die Vorlage umgestaltete, ist bemerkenswert.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gustav Mahler hat sich immer wieder der Auseinandersetzung mit großen Texten gestellt: Seine frühen Symphonien verarbeiten bekanntlich Gedichte aus „Des Knaben Wunderhorn“, aber es finden sich auch Sätze nach Texten von Klopstock, Goethe und Nietzsche. Im Jahr 1907 oder 1908, Mahler war 47 Jahre alt, fiel ihm ein Bändchen mit Nachdichtungen chinesischer Lyrik in die Hände, das Hans Bethge unter der Überschrift „Die chinesische Flöte“ herausgebracht hatte.

.

.

Mahler wählte sechs Gedichte, (Das Trinklied vom Jammer der Erde , Der Einsame im Herbst, Von der Jugend , Von der Schönheit, Der Trunkene im Frühling, Der Abschied) unterschiedlicher Autoren aus dem achten Jahrhundert aus und schrieb eine Symphonie für Tenor- und Altstimme und Orchester: „Das Lied von der Erde“, das er, wohl um nach Vollendung der Achten Symphonie die geradezu als magisch und gefährlich geltende Zahl Neun zu vermeiden, nicht in die Reihe seiner durchnumerierten Werke aufnahm. Der letzte Satz lautet „Der Abschied“. Der Komponist ist hier in größerer Freiheit mit den Texten umgegangen, er hat zwei in Bethges Anthologie aufeinanderfolgende Gedichte zu einem einzigen gemacht. Die ersten sieben Strophen stellen eine zum Teil erhebliche Bearbeitung des Gedichtes „In Erwartung des Freundes“ dar, das in der Schreibung Bethges von Mong-Kao-Jen stammt. Dieser Dichter war, wie Bethge ungeachtet der Unterscheidung zwischen lyrischem Ich und Autor erläutert, mit Wang-Wei, dem Verfasser des folgenden Gedichtes („Der Abschied des Freundes“), „innig befreundet. Der von Mong-Kao-Jen erwartete Freund ist Wang-Wei“.

.

.

Mahlers Zusammenführung der Gedichte entbehrt also nicht einer biographischen Grundlage, und anstelle der Altstimme ist die Partitur auch für einen Bariton ausgewiesen. Allerdings verschiebt Mahler die Rede zu Beginn des ursprünglich zweiten Gedichtes von der ersten in die dritte Person („Er stieg vom Pferd . . .“, statt „Ich stieg vom Pferd . . .“), um eine Erzählsituation zu erwirken und in ihr dem untreu scheinenden Freund das letzte Wort zu überlassen.

.

Zweifellos hat Mahler durch seine Bearbeitung den fast impressionistisch wirkenden Charakter des alten Textes betont, zum Teil im Rückgriff auf eigene Jugendgedichte; erst in seiner Version sehnen sich die müden Menschen nach vergessenem Glück und danach, „Jugend neu zu lernen“. Auf diese Weise gewinnt das Lied eine moderne Gebrochenheit, die die letzte Begegnung mit dem Freund (die so nicht im chinesischen Original steht) zugleich zu einer dionysischen Beschwörung des „ewigen Liebens“ und „Lebens“ macht. Anders als in der Vorlage lässt der Komponist in seiner Verknüpfung der Gedichte den sehnsüchtig erwarteten Freund – mit dem Text von Wang-Wei – zwar doch noch eintreffen, aber nur um endgültig Abschied zu nehmen. Die melancholischen Verse verschattet Mahler noch mehr, indem er die Zeilen „Ich wandle nach der Heimat! Meiner Stätte“ und „Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!“ einfügt.

.

.

Mahler verstärkt den Charakter der Todesnähe – nicht umsonst gibt er „schwer“ als musikalische Charakteristik des sechsten Satzes vor. Besonders aber intensiviert er die schon in der Vorlage angelegte Spannung zwischen Lebensmüdigkeit und Lebensfreude, zwischen der Flüchtigkeit der Dinge und der Relativität der Sinneswahrnehmungen. Wang-Wei, der dem buddhistischen Denken nahestand, hatte mit den Schlussversen „Die Erde ist die gleiche überall, / Und ewig, ewig sind die weißen Wolken . . .“ die Lebendigkeit im Kontrast zur Lebensmüdigkeit ausgekostet. Mahler fügt seinen eigenen Schlussversen aber eine schillernde Beschwörung der sich immer wieder erneuernden Natur hinzu, wobei der nur mehr rhetorische Charakter im siebenmaligen „Ewig“, das im Nichts verhallt, gerade nicht die Zuversicht, sondern Trauer und Verlustangst unterstreicht.

Hat man Hans Bethges Übersetzung unter Kitschverdacht gestellt (er war des Chinesischen nicht mächtig und hatte eine französische Version genutzt), so hat Mahler durch die Steigerung der Kontraste und Paradoxien die „Unerreichbarkeit des versöhnten Ganzen“, wie Adorno sagt, als Vermächtnis weitergegeben: Die Uraufführung des „Liedes von der Erde“ im November 1911 hat Mahler nicht mehr erlebt. Einschneidende Abschiede hatten schon die Entstehung des Werkes begleitet – im Sommer 1907 war die fünfjährige Tochter Maria Anna gestorben, kurz danach wurde Mahlers tödliche Herzkrankheit diagnostiziert, und im Herbst trat er von seinen Ämtern an der Wiener Staatsoper zurück, wo man ihm das Leben schwergemacht hatte. Und der Abschied wird dann gleichsam das Programm seiner Neunten Symphonie. Trotz der Ansätze zu einer Zehnten ist er, wie Beethoven und Bruckner, über diese Grenze nicht hinausgekommen.

.

.

Nicht im Gestus des expressionistischen Aufbruchs, sondern mit der im Abschied schmerzlich entbehrten Schönheit des pantheistischen Lebens hat Mahler sich als Stimme des zwanzigsten Jahrhunderts behauptet. Noch mit seinen mutigen Eingriffen in die Texte seiner Vorlagen beweist er sich wo nicht als genuiner Lyriker, so doch als ein Anwalt des Wortes und seiner bedingungslosen Wahrheit, auch wenn sie aus räumlicher und zeitlicher Ferne kommt.

.

.

Gustav Mahler, Mong-Kao- Jen, Wang Wei: Der Abschied"

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.

In alle Täler steigt der Abend nieder

Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.

O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt

Der Mond am blauen Himmelssee herauf.

Ich spüre eines feinen Windes Weh’n

Hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel.

Die Blumen blassen im Dämmerschein.

Die Erde atmet voll von Ruh’ und Schlaf.

Alle Sehnsucht will nun träumen,

Die müden Menschen geh’n heimwärts,

Um im Schlaf vergeß’nes Glück

Und Jugend neu zu lernen!

Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.

Die Welt schläft ein!

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.

Ich stehe hier und harre meines Freundes;

Ich harre sein zum letzten Lebewohl.

Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite

Die Schönheit dieses Abends zu genießen.

Wo bleibst du? Du läßt mich lang allein!

Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute

Auf Wegen, die von weichem Grase schwellen.

O Schönheit! O ewigen Liebens –, Lebens – trunk’ne Welt!

Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk

Des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin

Er führe und auch, warum es müßte sein.

Er sprach, seine Stimme war umflort: Du, mein Freund,

Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!

Wohin ich geh’? Ich geh’, ich wand’re in die Berge.

Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.

Ich wandle nach der Heimat! Meiner Stätte.

Ich werde niemals in die Ferne schweifen.

Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!

Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt

Aufs neu! Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!

Ewig ... Ewig ...

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

.

.

Der Dirigent

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

Йордан Камджалов

.

.

und

.

Ludwig van Beethoven

.

.

.

.

Die Querdenker

.

.

.

.

.

.

.

.

Beethoven schuf musikalische Welten und Schlüsselwerke, die die Vorstellungskraft seiner Zeit sprengten und die Musikgeschichte nachhaltig prägten. Beethoven ist ein faszinierendes Beispiel dafür, dass die menschliche Kreativität keine Grenzen kennt. Komm zu mir in der Nacht - wir schlafen engverschlungen ... Er verwahrte sich gegen jede Konvention oder Routine. Er war ein Quer- und Vorausdenker, der die Grenzen der Musik erweiterte und die Gesellschaft immer wieder in Frage stellte. Er war Revolutionär, Visionär und Kosmopolit. Er steckte voller Fantasie und musikalischer Ideen, er war schwermütig und schwerhörig, mutig und leidenschaftlich. Beethoven hat von Kind an ein Leben gelebt, das intensiver kaum hätte sein können. Beethoven interessierte sich nicht nur für Musik, sondern auch für Philosophie, Literatur und Politik. In seiner musikalischen Frühphase beschwor er gern das Heldenhafte im Menschen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Dies war mein erster Besuch in der Arena und ich hätte mir wirklich kein besseres Programm aussuchen können"; "Ich war begeistert, dass das Nationaltheater Rijeka, solch eine Qualitätsleistung darbieten kann";

"Diese Symphonie vermittelt eine so schöne Botschaft, - Menschlichkeit und Brüderlichkeit -, und wir sollten mehr so denken und so leben";

"Wir kommen nächstes Jahr wieder!"; "Exzellent, Ambiente perfekt für diese Art von Aufführung"; "Der Dirigent erbrachte unfassbare Energie, das Ensemble war überragend";

"Als jemand, der das Repertoire der klassischen Musik kennt, kann ich sagen, dass ich von der Darbietung, der Kulisse, dem Chor, dem Dirigenten begeistert bin";

"Die Energie, die Begeisterung und das Können des jungen Dirigenten haben das gesamte Orchester infiziert!"; "Es war ein unvergesslicher Abend!"

“Ein inspirierender und beeindruckender Abend! Ich fühlte mich aufgrund der Musik wie ein echter Europäer, was für ein professionelles Niveau dieser Veranstaltung! “

„Ich rate jedem, der zum ersten Mal nach Pula kommt, die Arena nicht als Tourist zu betreten, sondern ein so wundervolles künstlerisches Programm zu genießen. Sie muss in diesem "Outfit" gesehen und gehört werden, in dem sie wirklich ein besonderes Leben atmet. “

"Ein Musikevent von Weltklasse, das diesem zweitausend Jahre alten Gebäude neuen Charme verliehen hat. Eine Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde. “

"Diese Aufführung war der Perfektion der großen Beethoven-Neun wirklich würdig. Ein überzeugend energetischer Dirigent. Bravo!"

.

.

.

.

Ein revolutionäres Genie, dass übermenschlich Schönes schuf

.

.

Beethoven vereinte radikale musikalische Ideen mit seinem ausgeprägten Idealismus.

.

Er gab seiner Kunst elementare moralische, humane und politische Dimensionen.

.

Mit seiner Musik blicken wir in Abgründe – die der Menschheit,

.

aber auch in Beethovens ganz persönliche. Sie ist radikal persönlich, empfindsam, leidenschaftlich und

.

anspruchsvoll. In seinen Sonaten, Symphonien und Streichquartetten fordert er den Musikern alles ab,

.

es ist Kunst an der Grenze zur Utopie. Beethoven verleitet zum Vokabular des Gigantismus und des

.

Absoluten.Beethoven war ein Perfektionist. Er komponierte nicht für seine Zeitgenossen, sondern für die

.

Nachwelt. Immer wieder feilte er an seinen Werken, überarbeitete und korrigierte die Partituren.

.

Ludwig van Beethovens künstlerisches Werk umfasst über 650 Kompositionen. Das in der Welt wohl

.

berühmteste Stück ist die 9. Symphonie. Sie erklingt in aller Welt und ist Grundlage der

.

Europa- Hymne. Das Autograph ist Bestandteil des Weltdokumentenerbes der UNESCO.

.

Aber nicht nur die 9. Symphonie, unzählige weitere Werke sind weltbekannt. Dazu gehören alle neun

.

Symphonien, die fünf Klavierkonzerte, das Violinkonzert, die 16 Streichquartette, 32 Klaviersonaten,

.

denn wer kennt sie nicht, "die Mondscheinsonate", wenngleich Beethoven sie so nicht nannte,

.

oder aber"für Elise", sowie die Oper"Fidelio" oder die Messe op. 86 in C-Dur und die

.

Missa solemnis op. 123. Beethovens „Coach“ und Mentor war Christian Gottlob Neefe.

.

Er war seit 1782 Hoforganist in Bonn. Neefe war stark beeinflusst von Carl Philipp Emanuel Bach,

.

was er an Beethoven weitergab. Seine Arbeiten formten bei Beethoven die Überzeugung, dass gute

.

Musik der unendliche Ausdruck des ganz und gar Individuellen ist.

.

.

.

.

.

.png)

.

.

Das Philharmische Orchester Ruse

und

der Chor der Staatsoper Ruse

.

unter der Leitung von

Yordan Kamdzhalov

.

präsentieren

.

Beethovens 9. Symphonie

.

01. September 2020 in Varna

02. September in Ruse

03. September in Targovishte

Der Dirigent.

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

Йордан Камджалов

.

und

.

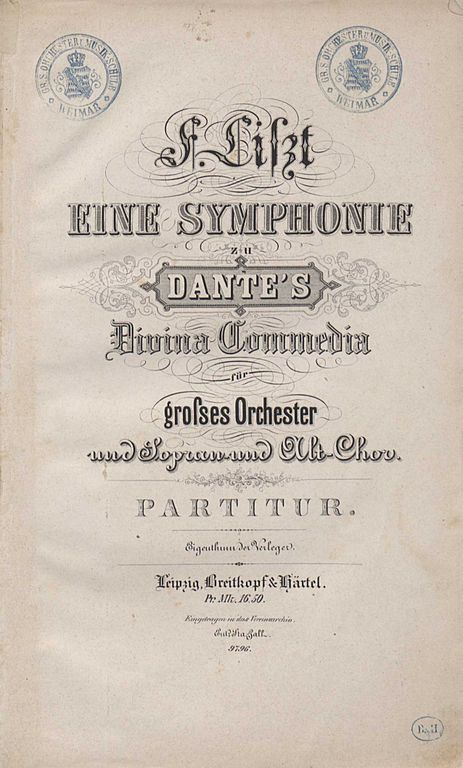

Franz Liszt

.

.

.

.

Die Facettenreichen

.

.

.

.

Vor 210 Jahren,

.

.

am 22. Oktober 1811,

.

.

wurde Franz Liszt geboren.

.

.

Franz Liszt gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten unter den klassischen Komponisten. Er war ein Exzentriker und Frauenschwarm, ein virtuoser Pianist, der Konzertsäle füllte, Intellektueller, Kosmopolit und Vielreisender, und vor allem einer, der unaufhörlich komponierte."Der Pianist Franz Liszt komponiert Klavierstücke, die so schwer sind, dass niemand außer ihm sie spielen kann. Tausende Töne prasseln mit rasender Geschwindigkeit auf seine Zuhörer nieder. Ein Tastenlöwe ist geboren!" befanden Kollegen und Publikum gleichermaßen begeistert. Doch Franz Liszt war mehr als ein Klaviervirtuose: Ganz Europa schwärmte von ihm ....

Er muss die Leute wirklich umgehauen haben. Deutlich spiegelt der Mensch Liszt sich in seinem Schaffen. Es gab nicht wenige, die Liszt als gefallsüchtigen Ergotomanen klassifizieren. Liszts Musik galt als dämonisch, experimentell, waghalsig. Liszts Musik ist aber auch sinnlich, vor allem aber aus denselben Gründen unwiderstehlich, wie Liszt selbst es gewesen war. Er hatte so viele verschiedene Seiten, auch eine profunde philosophische. Liszts Vielseitigkeit ist so unbestreitbar wie verwirrend. Er war Katholik und Saint-Simonist, Mystiker und Geck, Freimaurer und Dandy, selbstloser Förderer und Selbstdarsteller, Weltbürger und Weltentsager, Kabbalist und Abbé, Bohemien und Büßer, Karrierist und Wohltäter, Gesellschaftslöwe und Priester. Ein Facettenreichtum, der gerne als schillernd etikettiert wird und schon daher als suspekt gilt. Was schillert, ist nicht eindeutig. Es fasziniert, aber es irritiert und verunsichert auch.

.

.

„Dieser Männerchor am Ende mit dem Solisten , der“das Ewig-weibliche“ besingt. Das ist einfach großartig. Das sind solche kathartischen Wahrheiten, auf die ich grundsätzlich in jedem Werk großen Wert lege. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis; Das Unzulängliche, Hier wird’s Ereignis; Das Unbeschreibliche; Hier ist’s getan; Das Ewig-Weibliche, zieht uns hinan. Liszt ist eine Tür, die das Verständnis für musikalische Kultur öffnet. Er ist, um ehrlich zu sein, meine größte Inspiration, mein größter Lehrer, mein größter Freund. Er ist mein großes Vorbild.“.

.

In seiner „Faust-Symphonie“ ging Liszt weit über das musikalisch Übliche seiner Zeit hinaus – nicht allein von der Gattung und ihren Dimensionen her ist dieses Werk revolutionär. Nein, auch der visionäre, zwölftönige Beginn des Faust-Satzes und die scharfkantige Parodie der Faust-Thematik im Mephistopheles-Satz stellen das Werk auf eine Stufe mit den herausragenden Schöpfungen jener Epoche, etwa der kurze Zeit später komponierten Oper „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner. „Man hat oft behauptet, Liszts Orchestermusik sei Wagner verpflichtet. Das ist ganz und gar nicht so. Liszt war nicht nur ein genialer Pianist und Komponist, sondern auch ein Musiker, der Wagner dabei unterstützte, die Tonsprache seiner reifen Musikdramen zu finden, und der seinen Zeitgenossen ganz allein einen neuen, praktischen Weg in die Zukunft wies.“ so Stegemann. Erstaunlicherweise gibt es nur wenige prominente Dirigenten, die dieses Werk einspielten. So ist die „Faust- Symphonie“ , nach wie vor, ein Geheimtip.

.

.

.

Liszts Laufbahn hat als eine besondere Art der Erfolgsgeschichte begonnen. Ein Mensch aus kleinen Verhältnissen strebt zu großen Zielen. Der 1811 geborene Sohn eines Rentmeisters und eines ehemaligen Stubenmädchens aus dem burgenländischen Raiding wurde als Wunderkind durch Europa gezerrt, füllte bereits als Zwölfjähriger die Konzertsäle von Wien bis London, von Pressburg bis Paris, war schön, artig, liebenswürdig, ehrgeizig und berühmt. Noch keine 17, verliebte sich Liszt in seine Schülerin Caroline de Saint Cricq, Tochter des französischen Handelsministers. Die Mutter, vom jungen Pianisten bezaubert, bat ihren Mann, den Liebenden nichts in den Weg zu stellen. Der Vater aber befand den Standesunterschied unüberbrückbar und verbot den beiden nach dem Tod seiner Frau den Umgang. Dass Liszt daraufhin bereits Priester werden wollte, wurde später ebenso als Teil der eigenen Legendenbildung belächelt wie der erfundene Weihekuss Ludwig van Beethovens, den dieser dem Zwölfjährigen auf die Stirn gedrückt haben soll. Liszts weitere Karriere profitierte davon, dass er nicht nur Solist, sondern auch solo war und jeder Verehrerin die Illusion beließ, er sei frei für sie. Es war vor allem eine Woge weiblicher Begeisterung, die Liszt nach ganz oben trug. Schon im Jahr 1824 beobachtete ein Rezensent: „Die zarten Hände der reizenden Zuhörerinnen waren unermüdlich.“ Da war Liszt 13 Jahre alt. Wenig später durchschaute er selbst: „Das ganze weibliche aristokratische Publikum ist überall für mich. Damit kommt man weit.“

.

Ein Virtuose bot Frauen, was sie von einem Mann erwarteten und bei ihrem Ehemann vermutlich vermissten. Er verachtete Sicherheiten, er wollte es wissen. Das Gewohnte langweilte ihn, er überraschte und verblüffte. Immer war er imstande, sich noch weiter zu steigern, indem er exzessiv differenzierte. Der Virtuose verwischte die Grenze zwischen Können und Wunder, er versprach jene Sensationen im doppelten Sinn, nach denen sich die Frauen verzehrten. Wenn du sprichst, wacht mein buntes Herz auf. Alle Vögel üben sich auf deinen Lippen. Immerblau streut deine Stimme über den Weg; Wo du erzählst, wird Himmel. Deine Worte sind aus Lied geformt, ich traure, wenn du schweigst. Singen hängt überall an dir. - Wie du wohl träumen magst? Er versprach das Abenteuer, das sie vermissten, er reizte die Grenzen des Machbaren aus, erfand Schwierigkeiten, um sie zu bewältigen. Er spielte ein Werk für zwei Hände mit der linken Hand allein, oktavierte Akkorde, verdoppelte Läufe, wagte alles. Er überwand für andere die Angst und seine beeindruckenden geistigen Landschaften, verfolgten bis in die tiefen der Träume....

Liszt gab sich preis in seiner Musik mit all seinen Schwächen. Er zeigte sich, er zog sich aus, obwohl er ahnen konnte, dass man deshalb über ihn herfallen würde. „Seine Musik macht den Komponisten und den Interpreten nackt“, sagt die deutsch-japanische Pianistin Alice Sara Ott. Man kann Liszt nicht näher sein als in seiner Musik.“ Die Technik war für ihn nur Mittel zum Zweck. „Er selbst behauptete immer“, erklärt die lettische Pianistin Diana Ketler, Professorin an der Londoner Royal Academy, „er verdanke seine unglaubliche Technik dem Geist. Sein Leben war eine Pilgerfahrt durch Liebe, Leiden und Transformation, so als könnte er sich erlösen durch die Kraft der Selbstkontrolle, durch die kreative und intellektuelle Anstrengung.“ Diana Ketler ist auch der Ansicht, Liszt sublimiere das Sexuelle in seinen Werken. „Liszts Musik verlagert sich vom Fleischlichen ins Universale, und seine Technik transzendiert vom körperlichen Ursprung weg.“ Es gehe nicht mehr um die physische Vereinigung zweier Personen, vielmehr um „die Idee von Sexualität als Schöpfungsakt“. Das Intime wird entgrenzt. Schließlich empfand auch Liszt selbst das Virtuose als einengend. Ihm war, als bediene er damit Erwartungen, hindere sich selbst aber an der Entfaltung.

.

Überraschend beendete Liszt seine Virtuosenlaufbahn auf dem Höhepunkt seines Erfolges, um sich als Komponist und Kapellmeister an den Weimarer Hof zu verpflichten und sorgte zusammen mit seiner zweiten Lebensgefährtin Fürstin Carolyne Sayn Wittgenstein für das Silberne Zeitalter der Tonkunst. Bis an sein Lebensende 1886 reiste er scheinbar ruhelos zwischen Rom, Budapest und Weimar. „Er war arm und wollte es sein“, sagte seine Tochter Cosima Wagner. "Vielleicht, um sichtbar zu machen, dass er ein anderer war, und so die Menschen dahin zu bringen, sein Spätwerk bar alles Überflüssigen, Meditationen über das Leben und den Tod und den Platz des Künstlers in der Welt, mit offenen Ohren zu hören." Der ungarische Komponist, Pianist, Dirigent, Theaterleiter, Musiklehrer und Schriftsteller war einer der prominentesten Klaviervirtuosen sowie einer der produktivsten Komponisten des 19. Jahrhunderts.

.

Zu den Höhepunkten seines Schaffens zählen unter anderem die "Ungarische Rhapsody", der „Liebestraum“, die "Faust-Symphonie" und die Klaviersonate "Es- Dur". Die in die Moderne weisenden Kompositionen, die kunstvollen Lieder und die geistliche Musik hingegen sind nahezu unbekannt geblieben. Seinem musikalischen Werkverzeichnis wurden, ohne literarische Arbeiten, über 700 Werke zugeschrieben. Franz Liszt hatte in zahlreichen Stilen und Gattungen komponiert und avancierte neben Richard Wagner, zum bekanntesten Protagonisten der Neudeutschen Schule. Er war Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Musikvereins und avancierte zum Wegbereiter der "programmatischen Musik"...

.

.

.

.

Die Göttliche Komödie - Liszt- Dante Symphonie

.

.

Im Schatten der Faust-Symphonie steht die wesentlich geringer beachtete Symphonie zu Dantes Divina Commedia für Frauenchor und Orchester, die Liszt selber am 7. November 1857 in Dresden zur Uraufführung brachte (komponiert 1855 bis 1856). Wieder war es Wagner gewesen, der entscheidend Stellung nahm zur Konzeption des Schlusses (ihm ist die Symphonie auch gewidmet). Liszt plante nämlich noch die Komposition eines Paradiso-Satzes, doch Wagner machte ihn darauf aufmerksam, dass es unmöglich sei, so etwas musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Stattdessen schrieb Liszt zwei Alternativschlüsse, beide mit Chor auf den Text des liturgischen Magnificat, der eine ätherisch verschwebend, der andere in einen tönend durchdringenden Halleluja-Ruf mündend. Es handelt es sich um eines der Schlüsselwerke des Komponisten: zukunftsweisend nicht nur wegen der Form, sondern auch durch die Instrumentierung und den Einsatz eines Chors.

.

.

.

.

.

«Es war in unseres Lebensweges Mitte

.

Die Göttliche Komödie ist als eine große Vision gedacht, als ein persönliches Erlebnis des Dichters, der sich in Lebensmitten, in der Osterwoche des Jubeljahres 1300, in der Nacht vor dem Karfreitag durch einen wilden, grauenvollen Wald irren sieht. Wilde Tiere - Pardel, Löwe, Wölfin, Symbole der Wollust, Hoffart, Habgier, die daneben auch politisch gedeutet werden können - sperren ihm den Ausweg, und schon fühlt er sich in dem Walde, dem wüsten Leben, rettungslos verloren, als ihm Virgil erscheint und sein Führer wird. Der großen Rolle, die Virgil als Dichter, als Verkünder einer messianischen Weissagung, als Zauberer im Mittelalter spielt, ward ja an früherer Stelle schon gedacht. Hier findet er sich ein als Personifikation der irdischen Weisheit, abgesandt von Beatrice, die den Geliebten durch die Offenbarungen, denen er entgegengeht, erleuchten und aus Weltlust und Parteizwist retten will. So kommt Dante mit seinem Führer vor das Höllentor. Dunkelfarbig steht überm Sims der Pforte die berühmt gewordene Inschrift:«Ich führe Dich zur Stadt der Qualerkornen,

Ich führe dich zum wandellosen Leid,

Ich führe dich zum Volke der Verlorenen.

Ihn, der mich schuf, bewog Gerechtigkeit,

Mich gründete die Macht des Unsichtbaren,

Die erste Liebe und Allwissenheit.

Geschöpfe gibt es nicht, die vor mir waren,

Als ewige - und ewig daur' auch ich.

Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren.»

Die Hölle

«Wir lasen einst, da es uns Freude machte,

Von Lancelot, wie ihn die Lieb' umschlang.

Und keiner war, der sich 'was Arges dachte.

Doch schwoll beim Lesen unsres Herzens Drang,

Aug' sank in Aug', blass wurden unsre Wangen,

Und eine Stelle war's, die uns bezwang.

Wir lasen, wie der Buhle voll Verlangen

Hinweggeküsst das Lächeln - ach, und er,

Der nie von meiner Seite mehr gegangen,

Küsst' mir den Mund ganz zitternd drauf wie der!

Ein Kuppler war das Buch und der's verfasste. -

An jenem Tage lasen wir nicht mehr.»

Im dritten Höllenkreis, von ewigem, kaltem, gottverfluchtem Regen überschauert, schleppen sich die Schlemmer, deren Gott der eigene Leib war, durch ekelhaften Kot. Im vierten wälzen Geizige und Verschwender heulend Steinlasten auf sich zu, fühlen sich durch den gegenseitigen verhassten Anblick doppelt gestraft und verhalten sich gegen die beiden Wanderer völlig indifferent: Habgier kennt eben nur noch die Sucht nach Geld. Der fünfte Kreis wird durch den Stygischen Sumpf gebildet, in dessen stinkenden Wassern die Zornigen einander zerfleischen. Dieser Sumpf liegt vor der brennenden Stadt Dis - sechster Kreis. Hier beginnt die untere Hölle. Büßen in den oberen Stufen die Sünder aus Schwachheit, die mehr passiven, so leiden in den tieferen die Sünder aus Bosheit, die aktiv Bösen. In feurigen Grüften liegen still die Ketzer, die von der Kirche Geächteten: Kaiser Friedrich II., der große Ghibelline Farinata degli Uberti, auch ein Papst, Anastasius II.

Der siebente Höllenkreis zeigt die in einer schauerlichen, von blutigen Wassern durchrauschten Schlucht eingeschlossenen Tyrannen, Mörder und Straßenräuber, den düstern Wald der Selbstmörder, die glühende, von feurigem Regen überströmte Wüste, in der die Gotteslästerer, Wucherer und die der unnatürlichen Laster Schuldigen gequält werden.

Im achten Höllekreis ist von schauerlicher Phantasie ein ganzes Gewimmel wahnwitziger Strafen gehäuft. Sie treffen Kuppler und Verführer, Schmeichler und Buhlerinnen, bestechliche Beamte und Priester, die ihr Amt erschacherten, Heuchler und Diebe, böse Ratgeber, Zwietracht- und Sektenstifter, Fälscher und ähnliche Sünder, und für jede einzelne Kategorie ist mit raffinierter Grausamkeit eine neue Marter erdacht. Der neunte Kreis endlich wird von der Eishölle gebildet: blaugefrorene Köpfe und Leiber starren in der grünen, durchsichtigen Tiefe - die Verräter, die Bruder- und Vatermörder. Hier ist die beühmte Ugolinoszene, die grausigste vielleicht der Weltliteratur. Ugolino della Cherardesca, den der verräterische Erzbischof Ruggiero dei Abaldini samt Söhnen und Enkeln in einem Turm verhungern ließ, schlägt gierig die Zähne in das Haupt des Priesters und zermamlt den Schädel fortwährend krachend wie ein Hund den Knochen. Von unerhörter Gewalt ist dabei die Geschichte des Hungertodes der Kinder, die dem Vater die eigene Hand, das eigene Fleisch zur Sättigung bieten.

.

Das Fegefeuer

.

Das Paradies

Der dritte Teil, das "Paradies", bringt nun den Flug durch die Himmel. Wieder sind es neun Sphären, durch die der Dichter mit Beatrice schwebt, aber sie sind nicht schroff voneinander getrennt, wenn sie auch immer näher an Gott heran und zu immer vollkommenerer Seligkeit führen. Über diesen neun Kreisen schwebt der Feuerhimmel, das Empyreum, «der höchste Himmel Gottes selbst, das unbewegende Unbewegliche, in und nach dem sich die anderen Himmel, von Sehnsucht hingerissen, drehen, und wo Dante in der Himmelsrose alle Seligkeit beisammen sieht. Also ein Himmel, ins Unendliche mit mächtiger Wölbung und immer weitern Kreisen verschwebend, und dieses Ganze durchwogt von Millionen lichter Seelenframmen, die jede in ihrem Maß und alle völlig im All-Einen selig sind: dies ist das majestätisch-prachtvolle Gesamtbild des Danteschen Paradieses» (R. Pfeiderer.) Immer mehr verklärt sich Beatrice, je höher sie schweben; wie «Perlen im Wasser» steigen sie durch lauter Licht: von der Sphäre des Mondes zu der des Merkur, weiter zur Venus, zum Mars, zum Jupiter und Saturn, zum Fixsternhimmel und Kristallhimmel. Die großen Kirchenlehrer und -Väter reden zu Dante, sein im zweiten Kreuzzuge gefallener Urahn spricht ihn an und preist ihm das alte, einfache Florenz, die Apostel prüfen ihn in Glaube, Hoffnung und Liebe, und immer höher gerissen von Beatrice und der eigenen Sehnsucht, von Lobsingen der seligen Scharen umjauchzt, von Lichtströmen umbraust, schaut er das Empyreum, den Feuerhimmel und seine Herrlichkeit.

In einem innig-großen Gebet erbittet der heilige Bernhard von der Jungfrau für den, der alle drei Reiche durchwandert hat, die Kraft, dass er nun auch die höchste Wonne aschaue, ohne dass seine Sinne sich darüber verwirrten. Beatrice und alle Heiligen falten in gleichem Flehen die Hände. Und Dante hebt den Blick zur ewigen Klarheit, zu den drei verschiedenfarbig leuchtenden Kreisen des Urlichts, zu Gott. Da erlöschen ihm im Anschauen des höchsten Geheimnisses Sehnsucht und Wille, und gotteinig schwingt sein Geist im heiligen Kreise mit, im ewigen Gleichschwung der Liebe, die Sonnen rollt und Sterne.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

Der Dirigent

.

.

Yordan Kamdzhalov

.

.

Йордан Камджалов

.

.

und

.

Dimitar Nenov

.

.

.

.

Die Botschafter Bulgariens

.

.

.

..

.

.

.

.

.

- Dante Symphonie- Magnificat

- Dante Symphonie- Magnificat