.

.

.

DAS Journal:

.

.

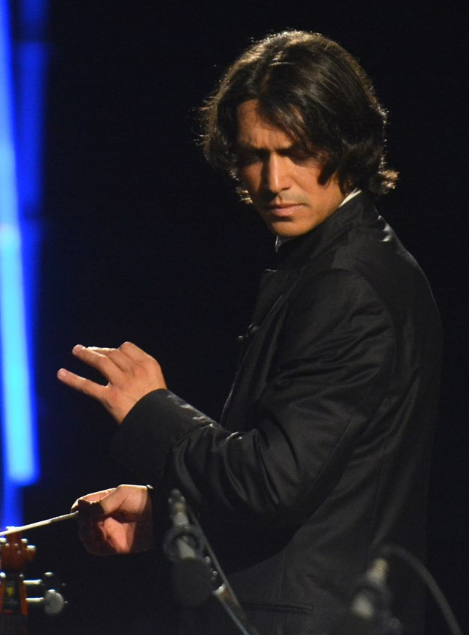

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

.

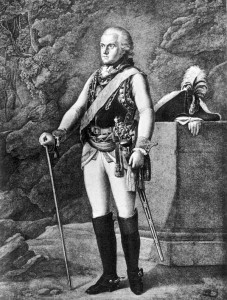

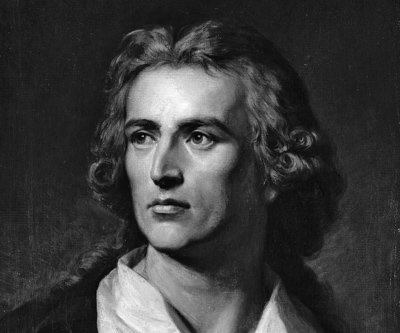

Friedrich von Schiller

.

10. November 1759 bis 9. Mai 1805

.

.

Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker.

Er gilt als einer der bedeutendsten

deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten.

.

.

.

.

.

Friedrich Schiller

Titan der Literatur

.

.

Friedrich Schiller gehört bis heute zu den bedeutendsten Dramatikern deutscher Sprache.

Seine Theaterstücke, darunter insbesondere "Die Räuber", "Kabale und Liebe",

"Don Carlos", "Maria Stuart", "Wallenstein" und "Wilhelm Tell"

gehören zu den Bühnenklassikern weltweit und werden stetig neu inszeniert.

Berühmt sind ebenso seine Balladen wie beispielsweise "Die Glocke", "Der Taucher"

oder "Die Bürgschaft". Nicht zu vergessen die "Ode an die Freude" -

der Text für den Schlusschor von Beethovens 9. Symphonie.

Text und Musik wurden für die Europahymne ausgewählt.

Auch seine philosophischen Schriften zur Dramentheorie und zur Dichtung,

sein Briefwechsel mit Körner, seine Beiträge für Zeitschriften,

die Shakespeare-Übersetzungen und die Zusammenarbeit mit Goethe

künden von der Vielseitigkeit und der Bedeutung Schillers.

.

.

.

Wer heute Schiller liest und in seine Sprache hineinfindet,

.

.

der wird zweifellos angesteckt werden,

.

von der Leidenschaft seines Denkens und der Tiefe der Gedanken.

.

Mit seinem Bildungsideal und seinen Ideen,

.

seiner Freiheitsliebe und seiner geradezu trotzigen Haltung,

.

in keiner Situation aufzugeben,

.

ist Schiller als Person und Werk notwendiger und aktueller denn je.

.

.

.

.

.

.

.

Schillers Traum vom irdischen Paradies.

Resignation

Auch ich war in Arkadien geboren,

Auch mir hat die Natur

An meiner Wiege Freude zugeschworen,

Auch ich war in Arkadien geboren,

Doch Tränen gab der kurze Lenz mir nur.

Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder,

Mir hat er abgeblüht.

Der stille Gott – o weinet, meine Brüder –

Der stille Gott taucht meine Fackel nieder,

Und die Erscheinung flieht.

Da steh ich schon auf deiner Schauerbrücke,

Ehrwürdge Geistermutter – Ewigkeit.

Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke,

Ich bring ihn unerbrochen dir zurücke,

Mein Lauf ist aus. Ich weiß von keiner Seligkeit.

Vor deinem Thron erheb ich meine Klage,

Verhüllte Richterin.

Auf jenem Stern ging eine frohe Sage,

Du thronest hier mit des Gerichtes Waage

Und nennest dich Vergelterin.

Hier – spricht man – warten Schrecken auf den Bösen,

Und Freuden auf den Redlichen.

Des Herzens Krümmen werdest du entblößen,

Der Vorsicht Rätsel werdest du mir lösen

Und Rechnung halten mit dem Leidenden.

Hier öffne sich die Heimat dem Verbannten,

Hier endige des Dulders Dornenbahn.

Ein Götterkind, das sie mir Wahrheit nannten,

Die meisten flohen, wenige nur kannten,

Hielt meines Lebens raschen Zügel an.

»Ich zahle dir in einem andern Leben,

Gib deine Jugend mir!

Nichts kann ich dir als diese Weisung geben.«

Ich nahm die Weisung auf das andre Leben,

Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

»Gib mir das Weib, so teuer deinem Herzen,

Gib deine Laura mir.

Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen.« –

Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen

Und weinte laut und gab sie ihr.

»Du siehst die Zeit nach jenen Ufern fliegen,

Die blühende Natur

Bleibt hinter ihr – ein welker Leichnam – liegen.

Wenn Erd und Himmel trümmernd auseinanderfliegen,

Daran erkenne den erfüllten Schwur.«

»Die Schuldverschreibung lautet an die Toten«,

Hohnlächelte die Welt,

»Die Lügnerin, gedungen von Despoten,

Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten,

Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt.«

Frech witzelte das Schlangenheer der Spötter:

»Vor einem Wahn, den nur Verjährung weiht,

Erzitterst du? Was sollen deine Götter,

Des kranken Weltplans schlau erdachte Retter,

Die Menschenwitz des Menschen Notdurft leiht?

Ein Gaukelspiel, ohnmächtigen Gewürmen

Vom Mächtigen gegönnt,

Schreckfeuer, angesteckt auf hohen Türmen,

Die Phantasie des Träumers zu bestürmen,

Wo des Gesetzes Fackel dunkel brennt.

Was heißt die Zukunft, die uns Gräber decken?

Die Ewigkeit, mit der du eitel prangst?

Ehrwürdig nur, weil schlaue Hüllen sie verstecken,

Der Riesenschatten unsrer eignen Schrecken

Im hohlen Spiegel der Gewissensangst;

Ein Lügenbild lebendiger Gestalten,

Die Mumie der Zeit,

Vom Balsamgeist der Hoffnung in den kalten

Behausungen des Grabes hingehalten,

Das nennt dein Fieberwahn – Unsterblichkeit?

Für Hoffnungen – Verwesung straft sie Lügen –

Gabst du gewisse Güter hin?

Sechstausend Jahre hat der Tod geschwiegen,

Kam je ein Leichnam aus der Gruft gestiegen,

Der Meldung tat von der Vergelterin?« –

Ich sah die Zeit nach deinen Ufern fliegen,

Die blühende Natur

Blieb hinter ihr, ein welker Leichnam, liegen,

Kein Toter kam aus seiner Gruft gestiegen,

Und fest vertraut ich auf den Götterschwur.

All meine Freuden hab ich dir geschlachtet,

Jetzt werf ich mich vor deinen Richterthron.

Der Menge Spott hab ich beherzt verachtet,

Nur deine Güter hab ich groß geachtet,

Vergelterin, ich fodre meinen Lohn.

»Mit gleicher Liebe lieb ich meine Kinder!«

Rief unsichtbar ein Genius.

»Zwei Blumen«, rief er, »– hört es, Menschenkinder –

Zwei Blumen blühen für den weisen Finder,

Sie heißen Hoffnung und Genuß.

Wer dieser Blumen eine brach, begehre

Die andre Schwester nicht.

Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre

Ist ewig wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre.

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

Du hast gehofft, dein Lohn ist abgetragen,

Dein Glaube war dein zugewognes Glück.

Du konntest deine Weisen fragen,

Was man von der Minute ausgeschlagen,

Gibt keine Ewigkeit zurück.«

.

.

.

.

Schillers Zustand des intimen natürlichen Elysium

.

Der Spaziergang

Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem röthlich strahlenden Gipfel!

Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint!

Dich auch grüß' ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden,

Und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt,

Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich sich ausgießt

Um das braune Gebirg, über den grünenden Wald,

Auch um mich, der, endlich entflohn des Zimmers Gefängniß

Und dem engen Gespräch, freudig sich rettet zu dir.

Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend,

Und den durstigen Blick labt das energische Licht.

Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben,

Aber der reizende Streit löset in Anmuth sich auf.

Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich;

Durch ihr freundliches Grün schlingt sich der ländliche Pfad.

Um mich summt die geschäftige Bien', mit zweifelndem Flügel

Wiegt der Schmetterling sich über dem röthlichten Klee.

Glühend trifft mich der Sonne Pfeil, still liegen die Weste,

Nur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft.

Doch jetzt braust's aus dem nahen Gebüsch: tief neigen der Erlen

Kronen sich, und im Wind wogt das versilberte Gras;

Mich umfängt ambrosische Nacht; in duftende Kühlung

Nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein.

In des Waldes Geheimniß entflieht mir auf einmal die Landschaft,

Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor.

Nur verstohlen durchdringt der Zweige laubigtes Gitter

Sparsames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein.

Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald gibt

Überraschend des Tags blendendem Glanz mich zurück.

Unabsehbar ergießt sich vor meinen Blicken die Ferne,

Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt.

Tief an des Berges Fuß, der gählings unter mir abstürzt,

Wallet des grünlichten Stroms fließender Spiegel vorbei.

Endlos unter mir seh' ich den Äther, über mir endlos,

Blicke mit Schwindel hinauf, blicke mit Schaudern hinab.

Aber zwischen der ewigen Höh' und der ewigen Tiefe

Trägt ein geländerter Steig sicher den Wandrer dahin.

Lachend fliehen an mir die reichen Ufer vorüber,

Und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Thal.

Jene Linien, sieh! die des Landmanns Eigenthum scheiden,

In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirkt.

Freundliche Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes,

Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand!

Aber in freieren Schlangen durchkreuzt die geregelten Felder,

Jetzt verschlungen vom Wald, jetzt an den Bergen hinauf

Klimmend, ein schimmernder Streif, die Länder verknüpfende Straße;

Auf dem ebenen Strom gleiten die Flöße dahin.

Vielfach ertönt der Heerden Geläut' im belebten Gefilde,

Und den Wiederhall weckt einsam des Hirten Gesang.

Muntre Dörfer begrenzen den Strom, in Gebüschen verschwinden

Andre, vom Rücken des Bergs stürzen sie gäh dort herab.

Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen,

Seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach;

Traulich rankt sich die Reb' empor an dem niedrigsten Fenster,

Einen umarmenden Zweig schlingt um die Hütte der Baum.

Glückliches Volk der Gefilde! Noch nicht zur Freiheit erwachet,

Theilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Gesetz.

Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf,

Wie dein Tagewerk, gleich, windet dein Leben sich ab!

Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein fremder

Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur.

Spröde sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte,

Und das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reiht.

Stände seh' ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter

Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher.

Regel wird Alles, und Alles wird Wahl und Alles Bedeutung;

Dieses Dienergefolg meldet den Herrscher mir an.

Prangend verkündigen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln,

Aus dem felsigten Kern hebt sich die thürmende Stadt.

In die Wildnis hinauß sind des Waldes Faunen verstoßen,

Aber die Andacht leiht höheres Leben dem Stein.

Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen. Enger wird um ihn,

Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt.

Sieh, da entbrennen in feurigem Kampf die eifernden Kräfte,

Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund.

Tausend Hände belebt ein Geist, hoch schläget in tausend

Brüsten, von einem Gefühl glühend, ein einziges Herz,

Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze;

Hier auf dem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein.

Nieder steigen vom Himmel die seligen Götter und nehmen

In dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein;

Herrliche Gaben bescherend erscheinen sie: Ceres vor allen

Bringet des Pfluges Geschenk, Hermes den Anker herbei,

Bacchus die Traube, Minerva des Ölbaums grünende Reiser,

Auch das kriegrische Roß führet Poseidon heran,

Mutter Cybele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen,

In das gastliche Thor zieht sie als Bürgerin ein.

Heilige Steine! Aus euch ergossen sich Pflanzen der Menschheit,

Fernen Inseln des Meeres sandtet ihr Sitten und Kunst,

Weise sprachen das Recht an diesen geselligen Thoren;

Helden stürzten zum Kampf für die Penaten heraus.

Auf den Mauern erschienen, den Säugling im Arme, die Mütter,

Blickten dem Heerzug nach, bis ihn die Ferne verschlang.

Betend stürzten sie dann vor der Götter Altären sich nieder,

Flehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückkehr für euch.

Ehre ward euch und Sieg, doch der Ruhm nur kehrte zurücke;

Eurer Thaten Verdienst meldet der rührende Stein:

»Wandere, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest

»Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.«

Ruhet sanft, ihr Geliebten! Von eurem Blute begossen,

Grünet der Ölbaum, es keimt lustig die köstliche Saat.

Munter entbrennt, des Eigenthums froh, das freie Gewerbe,

Aus dem Schilfe des Stroms winkt der bläulichte Gott.

Zischend fliegt in den Baum die Axt, es erseufzt die Dryade,

Hoch von des Berges Haupt stürzt sich die donnernde Last.

Aus dem Felsbruch wiegt sich der Stein, vom Hebel beflügelt;

In der Gebirge Schlucht taucht sich der Bergmann hinab.

Mulcibers Ambos tönt von dem Takt geschwungener Hämmer,

Unter der nervigten Faust spritzen die Funken des Stahls.

Glänzend umwindet der goldene Lein die tanzende Spindel,

Durch die Saiten des Garns sauset das webende Schiff.

Fern auf der Rhede ruft der Pilot, es warten die Flotten,

Die in der Fremdlinge Land tragen den heimischen Fleiß;

Andre ziehn flohlockend dort ein mit den Gaben der Ferne,

Hoch von dem ragenden Mast wehet der festliche Kranz.

Siehe, da wimmeln die Märkte, der Krahn von fröhlichem Leben,

Seltsamer Sprachen Gewirr braust in das wundernde Ohr.

Auf den Stapel schüttet die Ernten der Erde der Kaufmann,

Was dem glühenden Strahl Afrika's Boden gebiert,

Was Arabien kocht, was die äußerste Thule bereitet,

Hoch mit erfreuendem Gut füllt Amalthea das Horn.

Da gebieret das Glück dem Talente die göttlichen Kinder,

Von der Freiheit gesäugt, wachsen die Künste der Lust.

Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen,

Und vom Meißel beseelt, redet der fühlende Stein.

Künstliche Himmel ruhn auf schlanken jonischen Säulen,

Und den ganzen Olymp schließet ein Pantheon ein.

Leicht wie der Iris Sprung durch die Luft, wie der Pfeil von der Sehne,

Hüpfet der Brücke Joch über den brausenden Strom.

Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel

Sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden Geist,

Prüfet der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und Lieben,

Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Äther dem Strahl,

Sucht das vertraute Gesetz in des Zufalls grausenden Wundern,

Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.

Körper und Stimme leiht die Schrift den stummen Gedanken,

Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt.

Da zerrinnt von dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes,

Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht.

Seine Fesseln zerbricht der Mensch. Der Beglückte! Zerriss' er

Mit den Fesseln der Furcht nur nicht den Zügel der Scham!

Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde,

Von der heil'gen Natur ringen sie lüstern sich los.

Ach, da reißen im Sturm die Anker, die an dem Ufer

Warnend ihn hielten, ihn faßt mächtig der fluthende Strom;

Ins Unendliche reißt er ihn hin, die Küste verschwindet,

Hoch auf der Fluthen Gebirg wiegt sich entmastet der Kahn;

Hinter Wolken erlöschen des Wagens beharrliche Sterne,

Bleibend ist nichts mehr, es irrt selbst in dem Busen der Gott.

Aus dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue

Aus dem Leben, es lügt selbst auf der Lippe der Schwur.

In der Herzen vertraulichsten Bund, in der Liebe Geheimniß

Drängt sich der Sykophant, reißt von dem Freunde den Freund.

Auf die Unschuld schielt der Verrrath mit verschlingendem Blicke,

Mit vergiftetem Biß tödtet des Lästerers Zahn.

Feil ist in der geschändeten Brust der Gedanke, die Liebe

Wirft des freien Gefühls göttlichen Adel hinweg.

Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich

Angemaßt, der Natur köstlichste Stimmen entweiht,

Die das bedürftige Herz in der Freude Drang sich erfindet;

Kaum gibt wahres Gefühl noch durch Verstummen sich kund.

Auf der Tribüne prahlet das Recht, in der Hütte die Eintracht,

Des Gesetzes Gespenst steht an der Könige Thron.

Jahre lang mag, Jahrhunderte lang die Mumie dauern,

Mag das trügende Bild lebender Fülle bestehn,

Bis die Natur erwacht, und mit schweren, ehernen Händen

An das hohle Gebäu rühret die Noth und die Zeit,

Einer Tigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen,

Und des numidischen Walds plötzlich und schrecklich gedenkt.

Aufsteht mit des Verbrechens Wuth und des Elends die Menschheit

Und in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur.

O, so öffnet euch, Mauern, und gebt den Gefangenen ledig!

Zu der verlassenen Flur kehr' er gerettet zurück!

Aber wo bin ich? Es birgt sich der Pfad. Abschüssige Gründe

Hemmen mit gähnender Kluft hinter mir, vor mir den Schritt.

Hinter mir blieb der Gärten, der Hecken vertraute Begleitung,

Hinter mir jegliche Spur menschlicher Hände zurück.

Nur die Stoffe seh' ich gethürmt, aus welchen das Leben

Keimet, der rohe Basalt hofft auf die bildende Hand.

Brausend stürzt der Gießbach herab durch die Rinne des Felsen,

Unter den Wurzeln des Baums bricht er entrüstet sich Bahn.

Wild ist es hier und schauerlich öd'. Im einsamen Luftraum

Hängt nur der Adler und knüpft an das Gewölke die Welt.

Hoch herauf bis zu mir trägt keines Windes Gefieder

Den verlorenen Schall menschlicher Mühen und Lust.

Bin ich wirklich allein? In deinen Armen, an deinem

Herzen wieder, Natur, ach! und es war nur ein Traum,

Der mich schaudernd ergriff mit des Lebens furchtbarem Bilde;

Mit dem stürzenden Thal stürzte der finstre hinab.

Reiner nehm' ich mein Leben von deinem reinen Altare,

Nehme den fröhlichen Muth hoffender Jugend zurück.

Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel, in ewig

Wiederholter Gestalt wälzen die Thaten sich um.

Aber jugendlich immer, in immer veränderter Schöne

Ehrst du, fromme Natur, züchtig das alte Gesetz!

Immer dieselbe, bewahrst du in treuen Händen dem Manne,

Was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut,

Nährest an gleicher Brust die vielfach wechselnden Alter;

Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün

Wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter,

Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt nach uns.

.

.

.

.

Elegie - Hoffnung ist ein Regenbogen

.

Abschied nehmen, sich trennen, aufgeben,

einen Teil von sich selbst, etwas dem Wind überlassen,

Tränen, den Fluten, dem Wasser.

Abschiednehmen lernen; - jeden Tag ein wenig,

Mein Herz, mein Atem, mein Blut,

mit der Gewissheit, dass Erinnerung unsterblich ist.

Demut und Liebe tragen,

Schmerz und Trauer teilen,

umarmen, halten, wärmen.

Für immer im Herzen bewahren.

Weitergehen.

Aus der Ewigkeit, für die Ewigkeit!

.

.

.

.

"Sein Bildungsideal, seine Freiheitsidee

und nicht zuletzt

sein unerschütterliches positives Denken,

machen Schiller zu einem Vorbild,

von dem zu lernen, eine reine Freude ist."

Yordan Kamdzhalov

.

.

.

Aktualität eines Idealisten

.

Für den Zeitgenossen Wilhelm von Humboldt war er der “ideenfruchtbarste Kopf,

der überhaupt existiert”.

Und mehr als 150 Jahre nach seinem Tod schrieb Friedrich Dürrenmatt über ihn:

“Er fasste die Freiheit strenger als die andern, doch nicht in ein System,

sondern dem Leben zuliebe, er setzte Spannungen, um Funken zu erzeugen,

er erhöhte den Menschen,

weil er ihn mehr als das Allgemeine, mehr als den Staat liebte”.

Natürlich ist die Rede von Friedrich Schiller.

Was Humboldt euphorisch proklamierte und Dürrenmatt emphatisch deklinierte,

weist auf dessen uneingeschränkte Faszination und Aktualität.

.

.

.

.

.

Aktueller denn je, Schillers Wilhelm Tell

"Wenn die Götter mir günstig sind, das auszuführen, was ich im Kopf habe, soll es ein mächtiges Ding werden und die Bühnen Deutschlands erschüttern", schrieb Friedrich Schiller zur Jahreswende 1803/04 an seinen Vertrauten Christian Gottfried Körner. In der Tat wurde die Uraufführung des Schauspiels "Wilhelm Tell" am 17. März 1804 im Weimarer Hoftheater ein durchschlagender Erfolg. Der Dichter zeigte sich hier als Verfechter des natürlichen Rechts, sich gegen Unterjochung aufzulehnen, wenn die kollektive Freiheit durch Fremdherrschaft bedroht ist.

.

.

Der "Tell" fiel in eine Zeit, als Napoleons Gewaltmaßnahmen auf dem Kontinent erste Züge annahmen und die Einmischung der Franzosen namentlich in deutsche Angelegenheiten immer unverblümter erfolgte. Die Schweizer verkörpern bei Schiller mit ihrer Auflehnung gegen die Gewaltherrschaft der Habsburger Herzöge ein Vorbild für ganz Europa. Das Recht auf Widerstand und individuelle Freiheit sowie gemeinschaftliche Solidarität einer Nation („Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern“) erwiesen sich vor 200 Jahren als brennend aktuell. Schiller, der unter anderem Geschichtsprofessor gewesen war, hatte in diesem Fall keine reale historische Gestalt als Sujet erwählt (wie etwa zuvor Wallenstein, Maria Stuart oder Jeanne d'Arc), sondern seiner dichterischen Fantasie die Zügel freigegeben.

.

.

Allgemein bekannt ist, dass der Vater gezwungen wurde, mit der Armbrust, den Apfel vom Kopf des Sohnes zu schießen,und und in einem waghalsigen Fluchtmanöver vom Schiff des Tyrannen Gessler seine Freiheit zurückeroberte. Dieses Stück strotzt nur so von Zitaten: "Früh übt sich wer ein Meister werden will". "Der kluge Mann baut vor". "Die Axt im Haus erspart den Zimmermann" oder "Deine Uhr ist abgelaufen". In der Weimarer Klassik war man überzeugt, den Menschen erziehen zu können zu einem Wesen von Verstand, Gefühl und Sittlichkeit.

.

.

.

Schiller selbst hat sein Leben lang versucht, seiner Bildungsmaxime gerecht zu werden. Niemals so scheint es war er untätig und selten mit sich zufrieden. Schiller, das ist nicht nur der Schöpfer von “Die Räuber (1781) oder “Kabale und Liebe (1783), dem Freiheitsdrama “Wilhelm Tell (1804), der Ode “An die Freude (1785) oder “Die Götter Griechenlands (1788). Mit seiner Erzählung “Der Verbrecher aus verlorener Ehre (1793) ist er was wenige wissen auch Wegbereiter des modernen Kriminalromans. Und: Schiller praktizierte als Arzt und Historiker, war Zeitungsmacher, Philosophieprofessor und Geschichtslehrer und der meistgelesene historische Autor seiner Zeit. Schiller verknüpfte im Drama die Befreiungsgeschichte mit dem Mythos des unverdorbenen und tugendhaften Bergvolks, das sich den Ränkespielen einer dekadenten Zivilisation zu erwehren wusste......

.

Schiller findet den Weg zur griechischen Mythologie und erlebt auch einen Wendepunkt in seiner Kunst. In dieser abgelebten Gesellschaft sieht er eine Welt, in der Leben, Kunst und Streben nach hohen Werten ("das Wahre, das Gute, das Schöne") im Einklang stehen. Das Gedicht ist daher eine Klage, ein Klagelied gegen die jetzige Gesellschaft, die diesen Verlust der göttlich durchseelten Natur nicht anerkennt.

.

..

.

.

.

.

.

Da ihr noch die schöne Welt regieret,

An der Freude leichtem Gängelband

Selige Geschlechter noch geführet,

Schöne Wesen aus dem Fabelland!

Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte,

Wie ganz anders, anders war es da!

Da man deine Tempel noch bekränzte,

Venus Amathusia!

Da der Dichtung zauberische Hülle

Sich noch lieblich um die Wahrheit wand,

Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle,

Und was nie empfinden wird, empfand.

An der Liebe Busen sie zu drücken,

Gab man höhern Adel der Natur,

Alles wies den eingeweihten Blicken,

Alles eines Gottes Spur.

Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen,

Seelenlos ein Feuerball sich dreht,

Lenkte damals seinen goldnen Wagen

Helios in stiller Majestät.

Diese Höhen füllten Oreaden,

Eine Dryas lebt' in jenem Baum,

Aus den Urnen lieblicher Najaden

Sprang der Ströme Silberschaum.

Jener Lorbeer wand sich einst um Hilfe,

Tantals Tochter schweigt in diesem Stein,

Syrinx' Klage tönt' aus jenem Schilfe,

Philomelas Schmerz aus diesem Hain.

Jener Bach empfing Demeters Zähre,

Die sie um Persephone geweint,

Und von diesem Hügel rief Cythere,

Ach, umsonst! dem schönen Freund.

Zu Deukalions Geschlechte stiegen

Damals noch die Himmlischen herab;

Pyrrhas schöne Töchter zu besiegen,

Nahm der Leto Sohn den Hirtenstab.

Zwischen Menschen, Göttern und Heroen

Knüpfte Amor einen schönen Bund,

Sterbliche mit Göttern und Heroen

Huldigten in Amathunt.

Finstrer Ernst und trauriges Entsagen

War aus eurem heitern Dienst verbannt;

Glücklich sollten alle Herzen schlagen,

Denn euch war der Glückliche verwandt.

Damals war nichts heilig, als das Schöne,

Keiner Freude schämte sich der Gott,

Wo die keusch erröthende Kamöne,

Wo die Grazie gebot.

Eure Tempel lachten gleich Palästen,

Euch verherrlichte das Heldenspiel

An des Isthmus kronenreichen Festen,

Und die Wagen donnerten zum Ziel.

Schön geschlungne, seelenvolle Tänze

Kreisten um den prangenden Altar,

Eure Schläfe schmückten Siegeskränze,

Kronen euer duftend Haar.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger

Und der Panther prächtiges Gespann

Meldeten den großen Freudebringer,

Faun und Satyr taumeln ihm voran;

Um ihn springen rasende Mänaden,

Ihre Tänze loben seinen Wein,

Und des Wirthes braune Wangen laden

Lustig zu dem Becher ein.

Damals trat kein gräßliches Gerippe

Vor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß

Nahm das letzte Leben von der Lippe,

Seine Fackel senkt' ein Genius.

Selbst des Orkus strenge Richterwage

Hielt der Enkel einer Sterblichen,

Und des Thrakers seelenvolle Klage

Rührte die Erinyen.

Seine Freuden traf der frohe Schatten

In Elysiens Hainen wieder an,

Treue Liebe fand den treuen Gatten

Und der Wagenlenker seine Bahn;

Linus' Spiel tönt' die gewohnten Lieder,

In Alcestens Arme sinkt Admet,

Seinen Freund erkennt Orestes wieder,

Seine Pfeile Philoktet.

Höhre Preise stärken da den Ringer

Auf der Tugend arbeitvoller Bahn;

Großer Thaten herrliche Vollbringer

Klimmten zu den Seligen hinan.

Vor dem Wiederforderer der Todten

Neigte sich der Götter stille Schaar;

Durch die Fluten leuchtet dem Piloten

Vom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bist du? - Kehre wieder,

Holdes Blüthenalter der Natur!

Ach, nur in dem Feenland der Lieder

Lebt noch deine fabelhafte Spur.

Ausgestorben trauert das Gefilde,

Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick,

Ach, von jenem lebenwarmen Bilde

Blieb der Schatten nur zurück.

Alle jene Blüthen sind gefallen

Von des Nordes schauerlichem Wehn;

Einen zu bereichern unter Allen,

Mußte diese Götterwelt vergehn.

Traurig such' ich an dem Sternenbogen,

Dich, Selene, find' ich dort nicht mehr;

Durch die Wälder ruf' ich, durch die Wogen,

Ach! sie wiederhallen leer!

Unbewußt der Freuden, die sie schenket,

Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit,

Nie gewahr des Geistes, der sie lenket,

Sel'ger nie durch meine Seligkeit,

Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,

Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr,

Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere,

Die entgötterte Natur.

Morgen wieder neu sich zu entbinden,

Wühlt sie heute sich ihr eignes Grab,

Und an ewig gleicher Spindel winden

Sich von selbst die Monde auf und ab.

Müßig kehrten zu dem Dichterlande

Heim die Götter, unnütz einer Welt,

Die, entwachsen ihrem Gängelbande,

Sich durch eignes Schweben hält.

Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne,

Alles Hohe nahmen sie mit fort,

Alle Farben, alle Lebenstöne,

Und uns blieb nur das entseelte Wort.

Aus der Zeitfluth weggerissen, schweben

Sie gerettet auf des Pindus Höhn;

Was unsterblich im Gesang soll leben,

Muß im Leben untergehn.

.

.

.

.

Kurzbiografie

1759

.

.

.

.

Schiller war ein Popstar der Literatur und begehrt bei den Damen

Zu Friedrich Schillers 250. Geburtstag, einen Auszug aus Volker Hages Buch "Vom Feuerkopf zum Klassiker", der der aussichtslosen Liebe des Dichters zu zwei Schwestern nachspürt.

Schon in jungen Jahren galt er als "deutscher Shakespeare" und war umschwärmter Dichterheld - eine Art Popstar, dem auch die Frauen zu Füßen lagen. Er selbst sah sich als "Weltbürger, der keinem Fürsten dient". Lange Zeit wollte er sich an keine Frau binden, verliebte sich aber schließlich in zwei Schwestern. Gern hätte er eine Ehe zu dritt geführt. Aber er musste sich für eine von beiden entscheiden.

In Schillers Geburtsstadt Marbach, in den schier endlosen unterirdischen Depoträumen des Deutschen Literaturarchivs liegt eine große Schachtel mit Manuskripten seines Jugendfreunds Johann Wilhelm Petersen (1758 bis 1815), der auch gern Dichter geworden wäre und irgendwann einige "Anekdoten von Schiller" notierte, Erinnerungen an den jungen, damals noch völlig unbekannten Kollegen.

Da sind erstaunliche Dinge zu lesen, mit Tinte fein säuberlich festgehalten, heute dennoch schwer zu entziffern: "Mehrere seiner Bekannten waren Augenzeugen, daß er, während eines Beischlafs, wobey er brauste u. stampfte, nicht weniger als 25 Prisen, oder mit Campe zu reden, Geistigen Taback in die Nase nahm." Außerdem behauptet Petersen, "Schillers erste Geliebte" sei dessen Stuttgarter Wirtin Luise Dorothea Vischer gewesen, ihres Zeichens Hauptmannswitwe und acht Jahre älter als ihr Mieter. Schiller hat sie, das ist kein Geheimnis, als Laura in frühen Gedichten besungen und verklärt. Wenn da "Mund an Mund gewurzelt brennt" und "Wollustfunken aus den Augen regnen", wird deutlich genug, welche "Lustsekunden" und "seligen Augenblicke" da gemeint sein könnten - und was es mit den "ineinanderzuckenden Naturen" auf sich hat.

Um seinen Ruf war er zunächst wenig besorgt, im Freundeskreis galt er als Draufgänger, der - wie einer aus diesem Kreis sich später mokant zu erinnern glaubte - dem "thierischen Genuss" nicht abgeneigt war; von "Sprüngen mit Soldatenweibern, auch en compagnie", in Gemeinschaft also, ist da die Rede.

.

.

Später gab sich der einst wilde Schiller heiratswillig

Aber wie verlässlich ist das alles? Kann es wahr sein: Beischlaf und 25 Prisen Tabak? Bis heute wird versucht, die Glaubwürdigkeit der Zeitzeugen in Zweifel zu ziehen. Schiller aber war ganz offenbar ein Frauentyp und auch für derbe Reize empfänglich. Als Militärarzt war er mit Anfang zwanzig dem Soldatenmilieu ausgesetzt; Bordellbesuche, Kartenspiel, Tabak- und Alkoholkonsum gehörten dazu.

Die "Verknüpfung der Sinnlichkeit mit der Liebe" empfand Schiller früh als problematisch. Nach seiner wilden Frühphase gab er sich heiratswillig. Vielleicht glaubte er, sich nur so den bezaubernden Wesen, behüteten Töchtern im Alter von 16, 17 nähern zu dürfen.

Nach der Begegnung mit der Wirtin Vischer und einigen Verliebtheiten, die vornehmlich junge Mädchen betrafen, waren es zwischen Mannheim, Bauerbach, Leipzig und Dresden dann aber vor allem Schauspielerinnen und verheiratete Frauen, denen er näher trat.

Mit 24 jedenfalls zeigte sich Schiller mit seinem Liebesleben sehr zufrieden. Sein "ungestümer Kopf und armes Blut" würde jetzt ohnehin noch keine Frau glücklich machen, berichtete er einem heiratslustigen Freund. Offenbar trieb ihn damals die Frage um, ob sich Ehe und Schriftstellerei überhaupt vereinbaren lassen würden. Frage an den Freund, der ebenfalls Gedichte verfasste: ob er denn nun alle seine Leidenschaften auf seine Frau verpflanzt oder doch noch "einige glimmende Funken für den Künstler zurückbehalten" habe? Er selbst, so schrieb er ("mein Leben hat ohnehin die Farbe eines Romans"), halte es lieber mit seinen "Capricen".

Schiller erkannte einen auffälligen Widerspruch: dass er nämlich auf der einen Seite bei den Frauen "die herzliche empfindende Natur" verehre und liebe, dass ihn aber auf der anderen eine jede mit erotischer Ausstrahlung - "jede Kokette", wie er sagte - fessele. "Jede hat eine unfehlbare Macht auf mich durch meine Eitelkeit und Sinnlichkeit, entzünden kann mich keine, aber beunruhigen genug." Im Alter von dreißig, so sein Vorsatz, wollte er verheiratet sein - oder nie mehr. Allerdings: "Bei einer ewigen Verbindung, die ich eingehen soll, darf Leidenschaft nicht sein."

.

.

Kavalier einer verheirateten Dame

Im Februar 1787 verdrehte auf einem Faschingsball die 19-jährigen Tochter einer Dresdner Hofdame Schiller den Kopf. Sie ließ sich (wie intim auch immer) mit ihm ein - um ihn dann zu quälen, indem sie diese Gunst offenbar auch anderen jungen Männern schenkte. Mit Sorge sahen Schillers Freunde ihn "ganz toll und blind verliebt". Erstmals begegnete er mit Henriette von Arnim einer jungen Frau, die sich offenbar gleiche Rechte wie der Mann anmaßt. Als Schiller sich endlich aus der für ihn qualvollen, seine Eifersucht provozierenden Liaison lösen konnte (und zwar mit dem Hinweis auf ihre anderen Liebschaften), schrieb Henriette ihm wütend hinterher, bei ihm herrsche der Stolz noch sehr über die Liebe: "Sie rechnen mir das zum Verbrechen an, was Sie sich doch auch schon vorzuwerfen hätten."

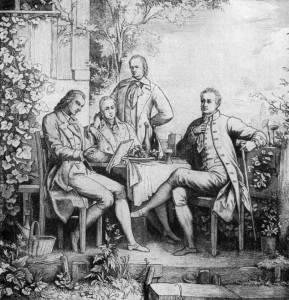

Endlich kam Schiller im Sommer 1787, im Alter von 27, nach Weimar, wo verehrte Größen wie Goethe, Johann Gottfried Herder und Christoph Martin Wieland lebten - und nicht zuletzt die verlockende, 1761 geborene Charlotte von Kalb, verheiratet zwar und Mutter eines kleinen Sohnes, aber schon länger in Schiller verliebt (ihren Sohn hatte sie Friedrich genannt): Sie war es, die ihm den bangen Sprung in die Hochburg des deutschen Geisteslebens leicht machte.

In Weimar zeigten die beiden sich ungeniert als Paar. In den Hofkreisen war es nicht ungewöhnlich, dass adlige Ehefrauen Kavaliere und Liebhaber hatten. Die hiesigen Damen seien "ganz erstaunlich empfindsam", so Schiller. Da sei beinahe keine, "die nicht eine Geschichte hätte oder gehabt hätte". Man könne sehr leicht zu einer "Angelegenheit des Herzens" kommen, die freilich - wie er es formulierte - "bald genug ihren ersten Wohnplatz verändert", also zur Angelegenheit anderer Körperregionen wurde. Woher immer Thomas Mann zu wissen glaubte, Charlotte von Kalb ("es kommt ziemlich weit zwischen ihr und dem Dichter") habe sich Schiller "im letzten Augenblick" verweigert - in diesem Fall gehen selbst skrupulöse Biographen von einer stabilen, auch sexuellen Verbindung aus. Charlotte wollte sich ihres großen Friedrich zuliebe sogar scheiden lassen.

Doch dann kamen zwei Schwestern dazwischen - und bald schon Schillers Heiratsantrag an die eine, die ebenfalls Charlotte hieß. Für die Gräfin von Kalb, die davon nicht direkt aus Schillers Mund erfuhr, war es eine Tragödie, über die sie nie ganz hinwegkommen sollte. Als Gentleman hat sich Schiller bei der Trennung nicht erwiesen; die Geliebte forderte ihre Briefe zurück und hat sie sehr wahrscheinlich zusammen mit seinen verbrannt.

Schillers Liaison mit den Schwestern Lengefeld

Schiller jedenfalls verbrachte 1788 einen Sommer mit zwei adligen Schwestern im verträumten Residenzstädtchen Rudolstadt, mit der damals 21-jährigen Charlotte von Lengefeld und der drei Jahre älteren Caroline, verheiratete von Beulwitz, einen überaus glücklichen Sommer, der nicht enden wollte. Genauer gesagt: Der Besuch dehnte sich bis in den November aus - bis nämlich die besorgte Mutter der beiden jungen Damen ihm bedeutete, nun sei es an der Zeit heimzukehren.

Er war in Rudolstadt mit seiner "Arbeit in der Abgeschiedenheit" gut vorangekommen, hatte den Schwestern vorgelesen, unter anderem aus seiner "Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung" (der erste Teil des Fragment gebliebenen Werks erschien noch im selben Jahr). Die schwärmerische Lotte hatte ihm daraufhin im Juni 1788 einen Morgengruß zukommen lassen: "Ich habe die ganze Nacht von Wilhelm von Oranien geträumt."

Caroline, die erfahrene Ehefrau (die ihren Mann nicht liebte), war da direkter. Wie nah sich die beiden damals gekommen sind, weiß niemand. Caroline war die literarisch Gebildetere, sie hatte selbst schon Prosa in Almanachen publiziert - eine ideale Gesprächspartnerin für Schiller. Und sie schickte ihm, als Mutter und Schwester für einige Zeit weg waren, von Haus zu Haus die Nachricht: "Kommen Sie einen Augenblick in den Garten oder in meine Stube, wenn Sie mit Schreiben aufhören ... Heut Nachmittag sind wir auch ruhig."

Unruhig war die Zeit ohnehin, eine Zeit für gefährliche Liebschaften und politische Revolten. Umsturz lag in der Luft. Caroline sollte sich Jahre später daran erinnern, wie "die Revolution in jedes einzelne Leben eingriff". Der Sturm auf die Bastille sei "unserm jugendlichen Sinne als ein Vorbote des Siegs der Freiheit über die Tyrannei" erschienen - und besonders gefiel ihr, dass "diese Zertrümmerung eines Monuments finsterer Despotie ... in das Beginnen schöner Herzensverhältnisse fiel". Schiller war Objekt der Begierde und Held der Stunde.

.

.

Eine Dreiecksgeschichte ohne Zukunft

Er hatte in der Einleitung zu seiner "Geschichte des Abfalls der Niederlande" geschrieben: "Die Rebellion schien anfangs selbst vor ihrem Namen zu zittern" - klang das nicht wie Prophetie, wie eine Ahnung der Umbrüche? Von einem Land ist die Rede, "wo die Freiheit ihre erfreuende Fahne aufsteckte", von der neuen Wahrheit, deren "Morgen jetzt über Europa hervorbricht".

Und was war mit der Freiheit der Liebe? Mit den beiden Schwestern? Gut möglich, dass in den unbeschwerten Monaten des Sommers 1788 Schillers Verhältnis zu beiden Schwestern tatsächlich "innerhalb der Grenzen einer herzlichen vernünftigen Freundschaft" geblieben war, wie er einem Freund mitteilte, angeblich stolz darauf, die eigenen Empfindungen "durch Verteilung geschwächt" zu haben.

Doch als er sich ein Jahr später, im August 1789, mit der Jüngeren verlobte, lag ihm viel daran, dadurch deren Schwester (die sogar den Anstoß zur Verlobung gegeben hatte) nicht zu verprellen. Am Abend des 15. November 1789 setzt Schiller sich hin und wagt das Unmögliche: Er erklärt beiden jungen Frauen zugleich seine Liebe - in ein und demselben Brief. Er weiß längst, daß beide in ihn verliebt sind und ihn an sich binden, mit ihm leben wollen - wie das allerdings aussehen soll, darüber besteht weitgehend Unklarheit.

.

.

Einzigartiger Liebesbrief an die "Engel meines Lebens"

"Euch vor meinen Augen, eures Besitzes mir bewusst", so heißt es nun in diesem in der Liebesbriefkultur ziemlich einzigartigen Dokument. Er schwärmt den Schwestern von einem gemeinsamen Leben vor: "Nur in euch zu leben, und ihr in mir - o das ist ein Daseyn, das uns über alle Menschen um uns her hinwegrücken wird. Unser himmlisches Leben wird ein Geheimniß für sie bleiben, auch wenn sie Zeugen davon sind."

Dann der Versuch, einer jeden zu erklären, was er an ihr liebt: "Caroline ist mir näher im Alter und darum auch gleich in der Form unsrer Gefühle und Gedanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als Du meine Lotte - aber ich wünschte nicht um alles, daß dieses anders wäre, daß Du anders wärest als Du bist." Und er fügt für die jüngere, die unverheiratete der Schwestern hinzu: "Was Caroline Dir voraus hat, mußt Du von mir empfangen; Deine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten."

Schiller, der nun auf die dreißig zuging, wollte sie tatsächlich beide: Lotte und Line, wie er sie nannte. Der einen, Lotte, hatte er den Antrag gemacht (ihre Antwort, noch per Sie: "Der Gedanke zu Ihrem Glück beitragen zu können steht hell und glänzend vor meiner Seele"), der anderen schrieb er in einem zweiten Brief: "In mir lebt kein Wunsch, den meine Caroline und Lotte nicht unerschöpflich befriedigen können." An sie beide, die "Engel meines Lebens", schrieb er wiederum am 30. November 1789 diese sehnsuchtvolle Epistel: "Wäret ihr schon mein! Wäre dieses jetzige Erwarten das Erwarten unsrer ewigen Vereinigung! Meine Seele vergeht in diesem Träume ... Könnten wir uns eben so leicht in unsre Liebe einschließen, als sie uns genug ist zu unserer Glückseligkeit für immer und ewig. Warum können wir es nicht? Warum darf uns die Welt ein Gut vorenthalten, das sie mit allem, was sie theures hat, nicht erhöhen kann."

Wie Schiller sich entschied und eine Familie gründete

Längst war die Dreierliaison im Freundeskreis zum Thema geworden - und Lotte, die Heiratskandidatin, war verzweifelt. Ihr sei zu Ohren gekommen, "Du liebtest mich nicht um meinetwillen, sondern Linen wegen", schrieb sie dem Verlobten einigermaßen verwirrt nach Jena, wo er inzwischen als Professor Geschichte lehrte, nicht zuletzt, um sich ein Einkommen als zukünftiger Ehemann zu sichern (was ihm freilich nicht gelang): "Der Schmerz verfolgt mich wie die Furien dem Orest, und beinahe verbittert er mir mein leben, wie sie es ihm thaten. Jeder helle Blick der frohen Zukunft, ist erloschen vor mir, in solchen Momenten, eng und arm ist meine Seele, und es ist mir als müßte ich mein ganzes Leben so zubringen."

Schiller konnte Lotte offenbar wieder beruhigen; die Hochzeit fand im Februar 1790 statt, Schwester Caroline immer dabei. Zunächst. Bald allerdings musste die Schwägerin - sie war ja weiterhin verheiratet und konnte nicht ewig in Jena bleiben - ihrer Schwester Lotte das Feld überlassen, einer Frau, die den jungen Ehemann offenbar von der ersten Minute an so geschickt umsorgte und verwöhnte, dass der Caroline nur noch matte und kaum überzeugende Beteuerungen seiner Liebe hinterherschickte. "Ich kann mir nicht sagen", schrieb er ihr im Mai 1790, "daß wir getrennt von Dir sind, so nahe fühle ich mich Dir."

Ein vertrackter Satz, der im Grunde schon die Distanz markiert, denn das "Wir" ist nun das junge Ehepaar - auch wenn es dann weiter heißt: "Eigentlich trennt doch nur die Seele, so wie nur sie allein verbindet." Und: "Du bist mein, wo Du auch mein bist."

Nur ein schwacher Trost dürfte es da für die derart Abgespeiste gewesen sein, daß Schiller über ihre Schwester, seine Frau Lotte, die er nun Lolo nannte, plötzlich wie über ein gemeinsames Kind spricht ("Lolo ist gar lieb, und ich mich freue mich so oft ich sie sehe, ihres lieben Daseins um mich"). Caroline kam über den Verlust nur schwer hinweg, bei Freundinnen giftete sie später gegen die Schwester: "Ich fühle ihn einsam, denn so innig gut Lotte ist, so ist's doch ein toter Umgang." Sich selbst warf sie vor, es sei eine Torheit, das Vergangene nicht vergangen sein zu lassen.

.

.

Nichts als Phantasien der geschmähten Schwester?

Caroline tröstete sich bald mit anderen Männern, ließ sich scheiden, heiratete neu, hatte Affären. Lotte, ganz Ehefrau, urteilte - lange nach Schillers Tod - streng über die Schwester: "Sie liebte so oft, und doch nie recht; denn wahre Liebe ist ewig." Gerecht war das nicht, denn auch Caroline erwies sich als treue Seele: Sie veröffentlichte 1830 die erste brauchbare Biografie über Schiller (ein zweiter Band des sehr erfolgreichen Buches erschien bald darauf) - und sie zog sich später auch keineswegs von ihm zurück, sondern hielt oft genug an seinem Kranken-, auch noch am Totenbett Wache.

In der Biografie zeichnete sie ein Idealbild ihres Schillers. Für die eigene Leidenschaft war darin kein Platz mehr. Es sollte nicht einmal mehr der Hauch eines Verdachts aufkommen. Also fälschte sie kurzerhand die an beide Schwestern gerichteten Liebesbriefe, aus denen sie zitierte, in Briefe einzig an Lotte um.

Spätere Zeugnisse der Verbindung von Schiller und Caroline fehlen ohnehin: Nahezu der gesamte Briefwechsel der beiden nach der Verlobung mit Lotte wurde gezielt vernichtet, wahrscheinlich von Schillers Tochter Emilie von Gleichen-Rußwurm (1804 bis 1872), kurz vor deren Tod. Wie lustvoll Caroline ihren Liebhabern schreiben konnte, weiß man so nur aus Briefen an andere Männer ("Mit Trauern sah ich meine geschwollene Lippe verschwinden, das letzte sinnliche Zeichen meines Glücks").

Für die Kaschierungs- und Vernichtungsaktionen dürfte es Gründe gegeben haben. Alexander von Humboldt jedenfalls, der es von seinem mit Schiller und den Schwestern befreundeten Bruder Wilhelm wissen könnte, behauptete 1847 (also Jahrzehnte nach der möglichen Affäre), Caroline habe erst mit Schiller und viel später mit anderen Liebhabern geschlafen.

An Versuchen, die Geschichte herunterzuspielen, hat es nicht gefehlt. In Greifswald wurde 1909 eigens eine Dissertation angefertigt, um zu beweisen, dass für Schiller ein "Doppelverhältnis" nie bestanden habe, vielmehr: "Es war eine Schöpfung von Carolinens Phantasie." Überzeugend gelang der Nachweis nicht. Seit es eine Schiller-Forschung gibt, streiten sich die Gelehrten darüber, ob da nun etwas zwischen ihm und der Schwägerin war oder nicht.

.

.

Familiäre Harmonie ersetzte die Leidenschaft seiner unbändigen Jugendjahre

Da es von Schiller keine Tagebücher gibt (außer einem ganz und gar auf praktische Arbeits- und Alltagsdinge gerichteten "Kalender"), da außer den Laura-Versen keine autobiografisch gefärbten Liebesgedichte existieren, ist man auf die erhaltenen Briefe verwiesen. In ihnen hat Schiller sein privates Dreiecksdrama, der Bühne würdig, hoch spannend inszeniert.

Die Ehe? Sie lief gut. Er schrieb schon wenige Tage nach der Hochzeit, als "8tägiger Ehemann", begeistert in einem Brief: "Was für ein schönes Leben führe ich jetzt." Sein Dasein sei in "harmonische Gleichheit" gerückt - es war so, wie er es sich früher schon ausgemalt hatte: "Nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gingen mir diese Tage dahin."

Vier Kinder sollte das Ehepaar Schiller haben. Die Ehe beruhigte ihn, ließ ihn arbeiten, er entbehrte nichts. Es blieben dem Paar fünfzehn gemeinsame Jahre, bis zu Schillers frühem Tod im Mai 1805. Es waren Jahre, in denen Schiller unermüdlich sein Werk vorantrieb, ein Werk, dessen sich - so hat Thomas Mann es formuliert - "ein bis ins biblische Alter reichendes Verbleiben" nicht zu schämen gehabt hätte. Auszüge aus Volker Hage: "Schiller. Vom Feuerkopf zum Klassiker"

.

.

.

.

.

.

.

.

DAS Journal:

.

.

"Kamdzhalov- Musik ist überall"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.