Il divino.

.

.

.

.>>> Stärke, Glaube und Visionen <<<

.

.

.

Michelangelo Buonarroti

.

6. März 1475 -18. Februar 1564

.

.

>>> Bildhauer, Maler, Architekt und Dichter <<<

..

.

.

..

..

..

..

.

.

.

.

"IL divino" nennen ihn seine Bewunderer, den Göttlichen. Sein ganzes Leben widmet Michelangelo Buonarroti (1475–1564) der Kunst - und was für einer: Kein Bildhauer oder Maler hat den Menschen je so eindrucksvoll dargestellt, keiner aus Farbe und Stein grandiosere Werke erschaffen als der Meister aus Florenz.

Diese Statue der trauernden Muttergottes soll seinen Ruhm begründen. "Es wird die schönste Arbeit aus Marmor werden, die Rom je gesehen hat", sichert ein Vertrag dem Auftraggeber Michelangelo Buonarrotis zu. Ein verwegenes Versprechen für einen gerade einmal 23-jährigen Bildhauer - in einer Stadt, die für ihren Reichtum an Skulpturen bekannt ist.

Michelangelo Buonarroti, 1475 als Sohn eines verarmten Patriziers aus Florenz geboren, will nie etwas anderes sein als Künstler. Selbst Prügel des Vaters halten den Jungen nicht vom Zeichnen ab: Er ertrotzt sich mit 13 Jahren die Erlaubnis für die wenig standesgemäße Malerausbildung.

Schon rund zwei Jahre später wird er Stipendiat in der Skulpturensammlung der Bankiersfamilie Medici, lernt nun auch Bildhauerei. Seine Vorbilder sind die Meister der Antike und die Natur selbst, dafür seziert er, obwohl verboten, Leichen im Krankenhaus.

Bald ist er über Florenz hinaus bekannt als Schöpfer lebensnaher Statuen von höchster handwerklicher Perfektion. Und so lässt ihn der französische Botschafter im Vatikan 1497 für St. Peter eine Marmorskulptur der trauernden Maria mit dem Leichnam Jesu anfertigen.

Nach rund zwei Jahren hat Michelangelo die "Pietà" vollendet: Da hält eine sehr junge Muttergottes den toten Sohn auf dem Schoß, und nur der wilde Faltenwurf ihres Gewandes drückt den Sturm ihrer Gefühle aus. Und mit einem weisend ausgestreckten Zeigefinger deutet Maria an, dass die Geschichte Jesu in diesem Moment nicht endet, sondern beginnt.

Es ist Michelangelos erstes Meisterwerk. Die Statue wirkt bis in die hauchzarten Falten des Umhangs hinein natürlich bewegt und verbindet im Urteil der Zeitgenossen Schönheit und Frömmigkeit auf nie gesehene Weise. Zum ersten Mal übertrifft Michelangelo mit seiner technischen Brillanz sogar die Vorbilder aus der Antike.

.

.

Pieta

.

.

Zurück in seiner Heimatstadt, übernimmt er einen Auftrag der Dombauhütte, an dem zuvor schon zwei Bildhauer gescheitert sind. Für die Kathedrale von Florenz soll Michelangelo eine monumentale Figur erschaffen: David, den Sieger über den Riesen Goliath aus dem Alten Testament.

Michelangelo zeigt den Hirtenjungen kurz vor dem Angriff. Stein und Schleuder hält er fast verborgen. Doch mental hat David den Sieg bereits errungen. Diese kraftvolle, vom Willen durchdrungene Physis wird typisch sein für viele künftige Werke Michelangelos.

Zu grandios ist die rund fünf Meter hohe Statue, um sie in der Kirche zu verstecken. Ein Komitee beschließt 1504, sie als Symbol für die Republik vor dem Florentiner Regierungspalast aufzustellen: die erste frei stehende Kolossalfigur seit den Tagen des antiken Rom.

Nun weiß die Kunstwelt, wozu Michelangelo fähig ist. Auch dem Papst fällt der Mann aus Florenz auf. Das Grabmal, das Julius II. bei Michelangelo für sich bestellt, soll mit 40 lebensgroßen Figuren geschmückt werden.

.

.

David

.

.

Doch dann verliert Julius das Interesse, weigert sich, weiter zu bezahlen. Erst als der Papst dem Künstler den lukrativen Auftrag gibt, die Decke der Sixtinischen Kapelle im Herzen des Vatikan zu dekorieren, legen die beiden ihren Disput bei.

Vier Jahre lang, von 1508 bis 1512, arbeitet Michelangelo Buonarroti auf den Gerüsten in der feuchtkalten Kapelle. Stets fürchtet er, dass ihn Mitbewerber im Kampf um die päpstliche Gunst ausstechen, seine Ideen kopieren oder ihn gar aus fast 20 Meter Höhe in die Tiefe stürzen könnten.

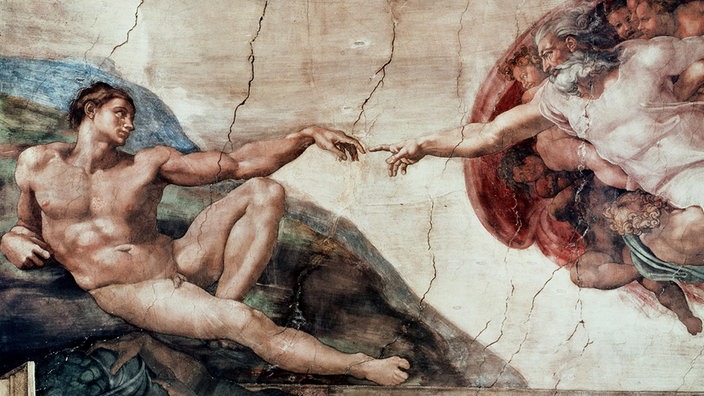

Dann endlich sind die 1000 Quadratmeter der Decke mit farbenprächtigen biblischen und mythologischen Szenen gefüllt. Hunderte Gestalten tummeln sich dort, Figuren voller Sinnlichkeit. Wut und Wonne, Triumph und Trauer - jeder Muskel der gemalten Körper drückt die Wucht menschlicher Gefühle aus.

Die Wirkung des Gesamtwerkes ist überwältigend: So kühn, frei und bewegt hat noch keiner gemalt. 1534 ernennt der Papst Michelangelo zum obersten Architekten, Bildhauer und Maler des Vatikan. Der Künstler erschafft das „Jüngste Gericht“ an der Altarwand der Sixtina, entwirft die Basilika Santa Maria degli Angeli, übernimmt die Bauleitung am Petersdom.

.

.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Sixtinische Kapelle

.

.

Er steht auf dem Gipfel des Erfolgs - und lebt doch weiter spartanisch, nimmt nur das Nötigste zu sich, bewohnt ein schäbiges, spärlich möbliertes Haus. Zur Hand geht ihm ein einziger Diener, Freunde hat Italiens zu dieser Zeit wohl berühmtester Künstler kaum.Als Michelangelo Buonarroti am 18. Februar 1564 im Alter von 89 Jahren stirbt, hochgelobt, von vielen verehrt und doch einsam, findet man unter seinem Bett eine Kiste mit 30 Kilogramm Gold.

.

.

.

.

Schon als Kind wollte er Künstler werden – gegen den Widerstand seines Vaters. Der störrische Wille des Jungen, der später seinen Mitmenschen als arroganter und auf sich selbst und seine Arbeit fixierter Eigenbrötler begegnen sollte, siegte.

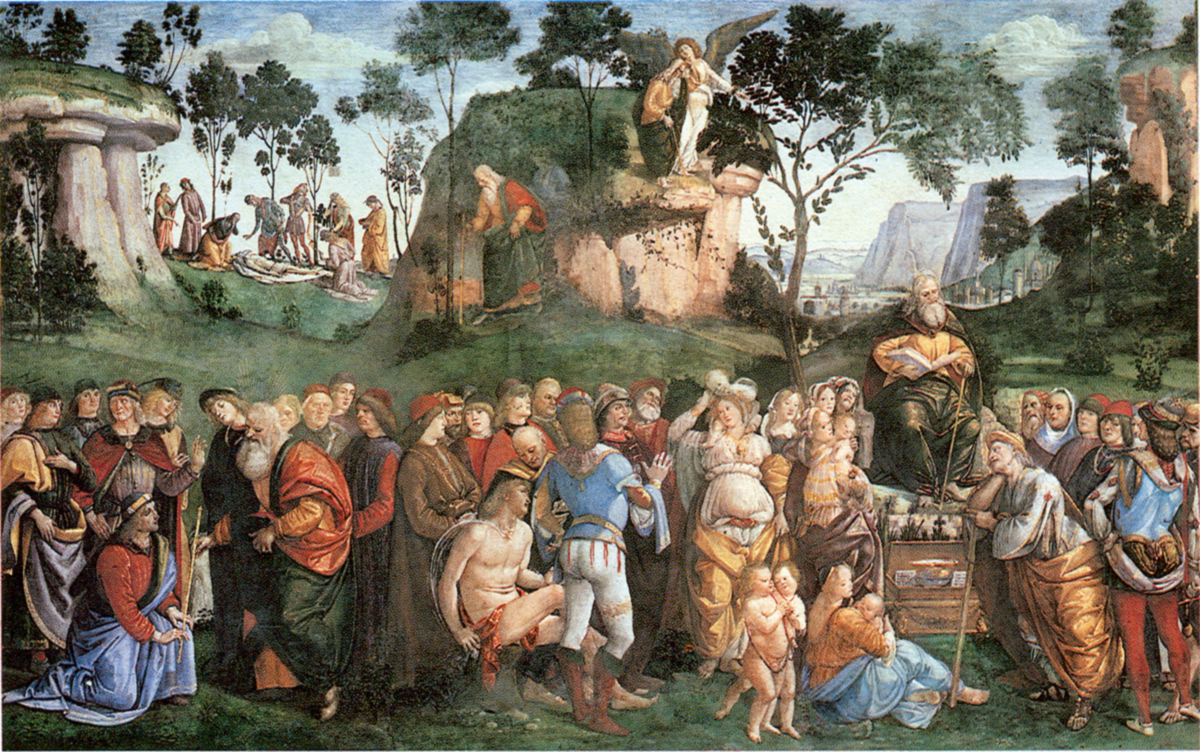

Im Alter von 13 Jahren fing er als Assistent in der Werkstatt von Domenico Ghirlandaio in Florenz an. Hier studierte Michelangelo die Grundlagen der Freskokunst. Später sollte ihm diese Technik bei der Gestaltung der Sixtinischen Kapelle von Nutzen sein.

Michelangelo ging erstmals 1496 nach Rom. Hier gewann er die Gunst des römischen Adligen Jacopo Galli, der die Skulpturen des römischen Liebesgottes Cupido und des Weingottes Bacchus bei ihm bestellte.

Papst Julius II. wünschte sich 1505 ein Monumentalgrab von Michelangelo. Es sollte über dem Petrusgrab in Alt-Sankt-Peter seinen Platz haben. Was Julius II. nicht einkalkuliert hatte, waren die Kosten, die sein Denkmal verschlingen sollte.

Während Michelangelo ins Carrara-Gebirge reiste, um den Marmor für das Julius-Grab zu beschaffen, wurde im Vatikan heftig über den Allgemeinzustand der Basilika debattiert: Viel zu baufällig sei die Pilgerstätte der Christen, um ein derartiges Mammut-Grabmal noch in sich aufzunehmen.

Das Grabmal für Papst Julius II. sollte Michelangelo noch Jahrzehnte lang beschäftigen. Mit den Erben des 1513 verstorbenen Julius stritt er über die Finanzierung und Umsetzung.

In stark vereinfachter Form wurde das Monument erst 40 Jahre später, im Jahr 1545, vollendet. Wichtige Skulpturen des Grabmals sind der "Gefesselte Sklave" und der "Sterbende Sklave". Sie sind heute im Louvre ausgestellt.

Am 31. Oktober 1512 wurde die Sixtinische Kapelle eröffnet und das Meisterwerk enthüllt. Auf dem Deckenfresko sind ringsum Figuren aus der griechischen und römischen Antike und die Propheten des Alten Testaments zu sehen. Insgesamt sind es fast 300 Figuren. Auf dem eigentlichen Gemälde der Schöpfungsgeschichte ist die "Erschaffung Adams" wohl das berühmteste und am häufigsten kopierte Werk.

Michelangelo eckte auch mit seinen Fresken in der Sixtinischen Kapelle bei der katholischen Kirche an. Die Figuren waren in den Augen des Klerus viel zu freizügig, fast alle waren unverhüllt zu sehen. Nach dem Tode des Künstlers wurden aufgrund eines Erlasses alle Geschlechtsteile übermalt.

Erst bei den umfangreichen Restaurierungen der 1980er und 1990er Jahre wurden die Gemälde wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Die Kuppel, die Michelangelo schließlich entwarf, ist die Krönung des Petersdoms und prägt als barocker Mittelpunkt das Erscheinungsbild des gesamten Bauwerkes.

Vom Durchmesser her ist sie mit 42,34 Metern kleiner als das Pantheon in Rom (43,20 Meter), dafür aber unvergleichlich höher und gewaltiger. Über dem Tambour, dem Kuppelring mit seinen 16 rechteckigen Fenstern, ist sie aus einer inneren Raumkuppel und einer äußeren Schutzschale zusammengesetzt. Zwischen beiden können Besucher bis in die Spitze steigen.

Die Bauphase bis zum Tambour hat Michelangelo noch selbst erlebt. Nach seinem Tode 1564 setzte Giacomo de la Porta seine Arbeit fort und vollendete die Kuppel im Jahre 1593.

Zu seinem Biografen Giorgio Vasari sagte er: "Giorgio, mein Geist an sich ist nichts nütze, sondern nur, weil er in der milden Luft von Arezzo, Eurer Heimat, ans Licht gekommen ist, so wie ich auch mit der Milch meiner Amme Meißel und Hammer eingesogen, womit ich meine Figuren mache."

Der Maler und Architekt Giorgio Vasari war als Vertreter des Manierismus stark von Michelangelo beeinflusst, welcher diese Art der künstlichen Farbgebung geprägt hatte. Er war es auch, der Michelangelos Leib nach dessen Tod am 18. Februar 1564 von Rom aus nach Florenz überführen ließ. Giorgio Vasari erbaute ihm in der Kirche Santa Croce 1572 ein Grabmal.

.

.

Kuppel des Petersdom

Kuppel des Petersdom.

.

.

.

Sonett CXLVII

Schon angelangt ist meines Herzens Fahrt

Im schlechten Schiff durch Stürme übers Meer

Am Hafen Aller, wo die Wiederkehr

Nicht Einem harte Rechenschaft erspart.

Da seh ich nun die Phantasie, die oft

Als Abgott thronte durch der Künste Gnaden,

Wie falsch sie war, von Irrtum überladen,

Und was ein jeder, sich zum Nachteil, hofft.

Verliebtes Denken, einstens froh und leer,

Was ist mirs jetzt vor zweien Toden wert?

Des einen bin ich sicher, einer droht.

Malen und Bilden stillt jetzt längst nicht mehr

Die Seele, jener Liebe zugekehrt,

Die offen uns am Kreuz die Arme bot.

Michelangelo (1475 - 1564),

Übersetzt von Rainer Maria Rilke

.

.

Mir einzubilden anderes Gebild

aus Schatten oder Erde ist mir eben

in meinem höchsten Denken nicht gegeben,

so daß es wider deine Schönheit gilt.

Von dir gekehrt, schein ich mir gleich ganz schwach.

Rasch hat der Gott mir allen Wert entzogen.

Mein Elend, um die Linderung betrogen,

verdoppelt sich und giebt dem Tode nach.

So ist es sinnlos, daß ich im erschrocknen

Entfliehn beharre und das Gegen-Schöne

antreibe. Schnellres holt das Lahme ein.

Der Gott kommt selber mir die Augen trocknen,

verspricht, daß ich mich aller Not versöhne;

was so viel kostet, kann nicht wenig sein.

Michelangelo, übersetzt von Rainer Maria Rilke

.

.

.

.

O Nacht ! Zwar schwarze, aber linde Zeitmit Frieden überwindend jedes Streben

wer Recht sieht und versteht, muss dich erheben,

und wer dich ehrt, ist voll Verständigkeit.

Du brichst das matte Denken ab,

zersägst und nimmst es ein mit feuchter Ruh' und Schwere

während du mich, wohin ich oft begehre

im Traum von unten ganz nach oben trägst.

Schatten des Sterbens ! Nur vor dir macht Halt,

was Herz und Seele feind ist, immer wieder.

Letzte Bedrückten gute Arznei.

Du heilst die schwache fleischliche Gestalt,

machst Tränen trocken, legst das Müde nieder

und Zorn und Ekel gehen an dir vorbei.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.jpg)