.

.

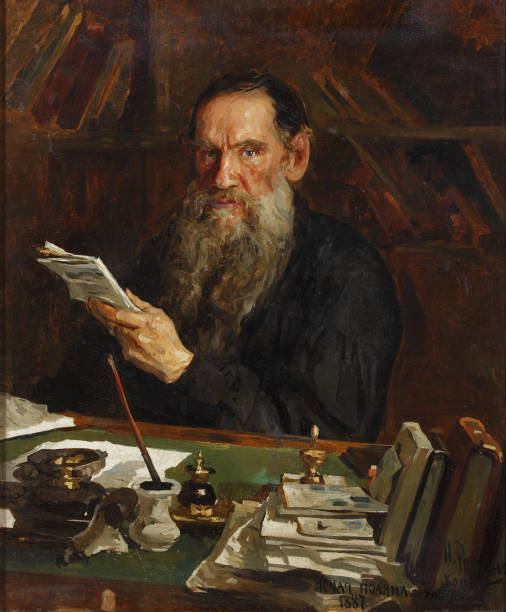

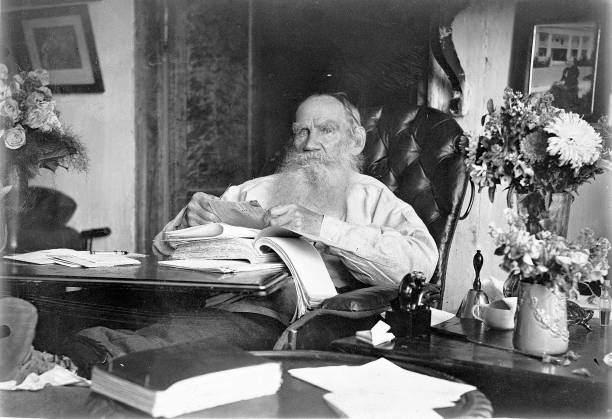

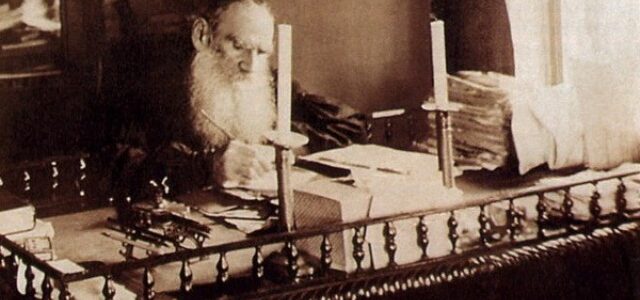

Graf Leo Nikolajewitsch Tolstoi

.

Seelenmensch und mutiger Schöpfer.

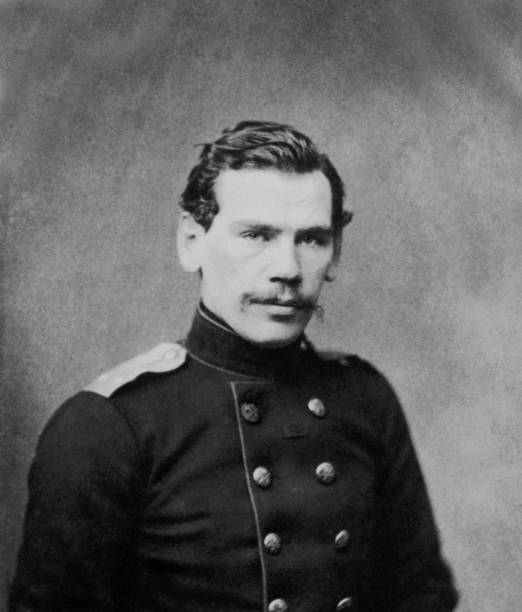

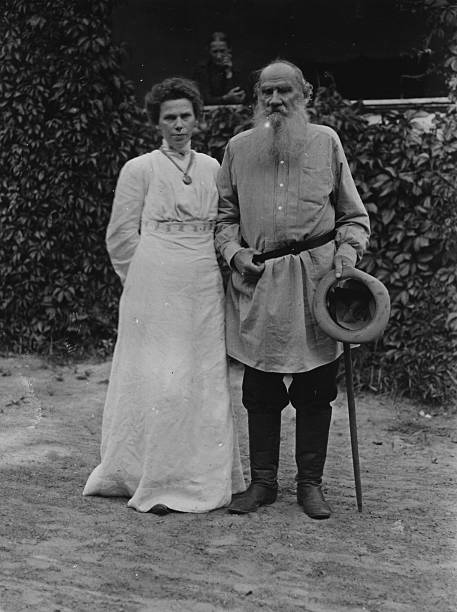

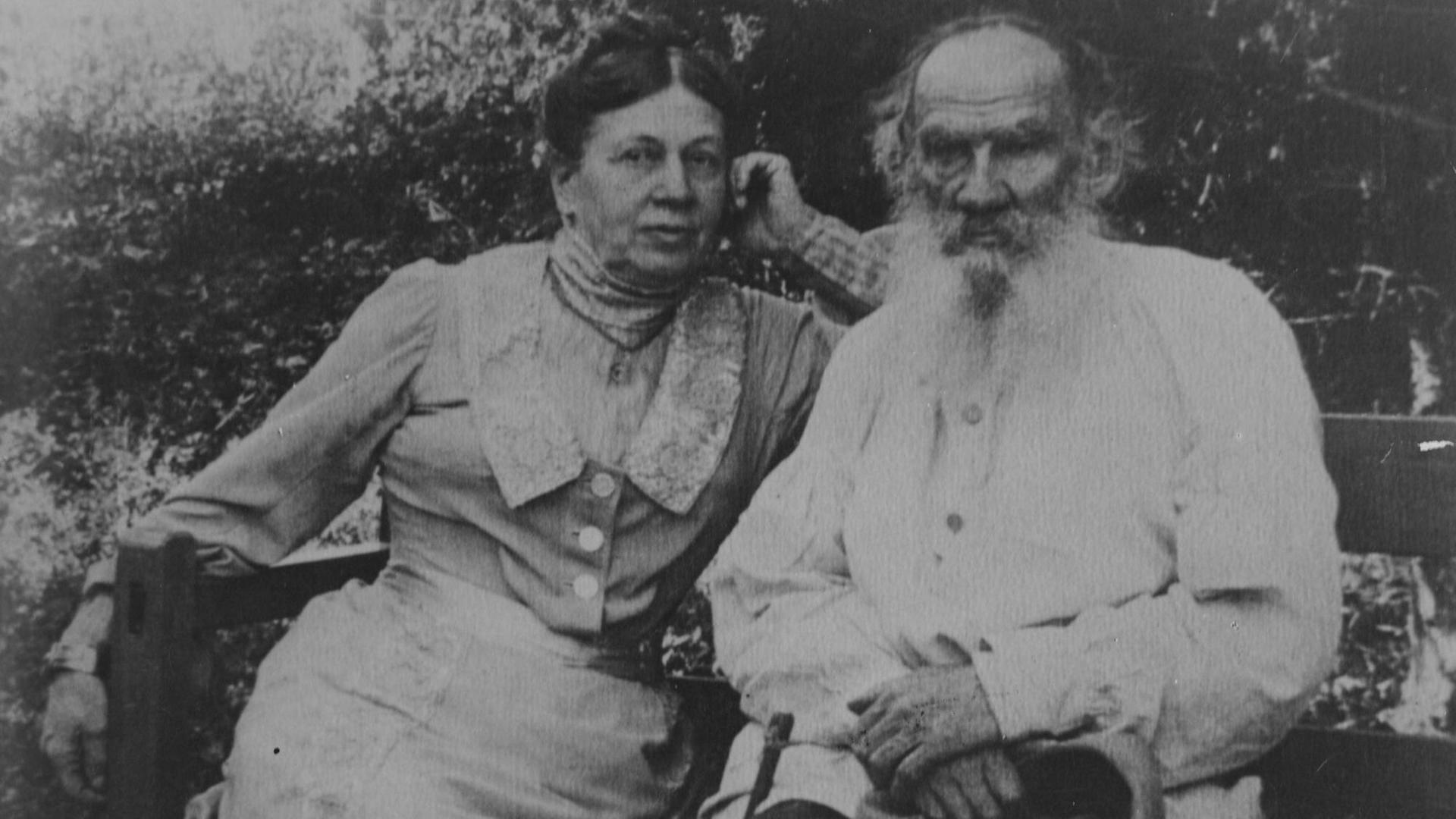

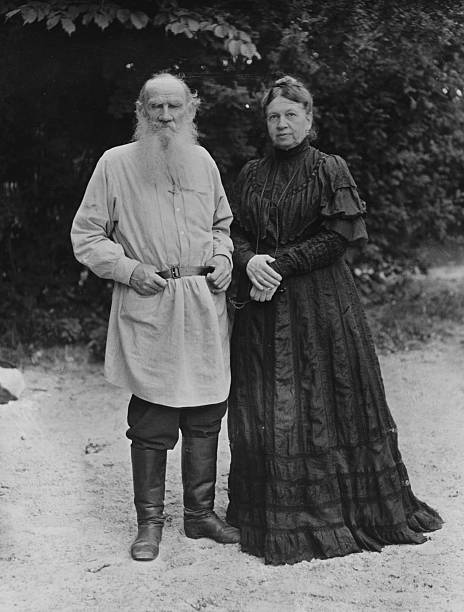

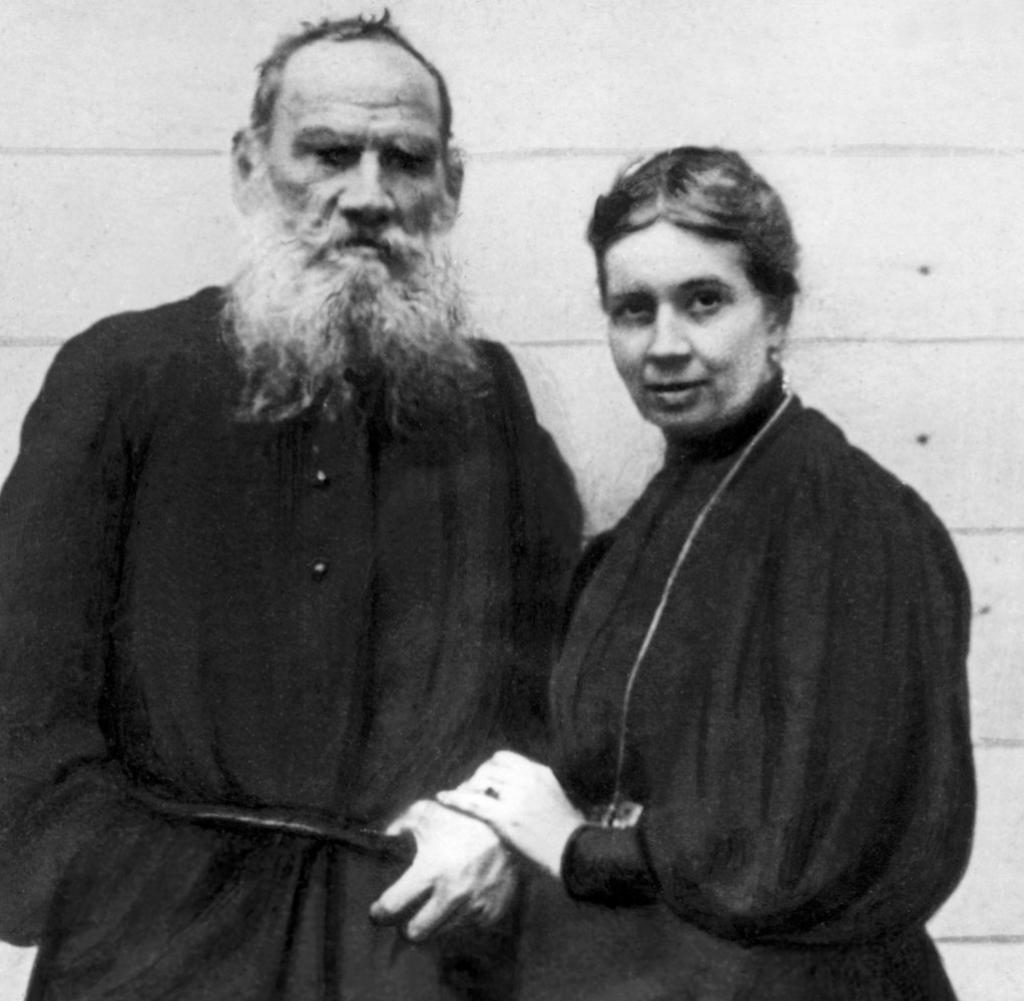

.Der am 9. September 1828 geborene Schriftsteller, war in jungen Jahren ein Mann der, charmant und durchtrieben zugleich, den Frauen nachstellte. Dabei kam es auch dazu, dass er einer Bäuerin ein Kind anhängte. Wenn es etwas zu feiern gab, fehlte Tolstoi nie, zudem trank und spielte der zu Depressionen neigende Adelige exzessiv. Stets jedoch plagte ihn schlechtes Gewissen, weil seine moralischen Ansprüche eigentlich hoch waren. Zur Selbstkasteiung zog er gar mit der Armee in den Kaukasus-Krieg. Doch nichts half. Neben bäuerlicher Arbeit hoffte er sich durch eine Heirat aus dem Dilemma zu retten und ging deshalb auf die Suche nach einer Frau. Im Alter von 34 ehelichte Tolstoi die 18-jährige Sofja. Sie entstammte einer befreundeten Arztfamilie, die im Kreml residierte. Es war die große Liebe für beide, und sie hielt trotz immenser Differenzen und Belastungen bis zuletzt kaum vermindert an.

.

.

.

.

Tolstoi war oft von zu Hause weg, deshalb schrieben er und seine Frau einander häufig. Oft drehte sich die schriftliche Konversation um Alltägliches. Tolstaja nahm die Korrekturen der Werke ihres Mannes vor, „Krieg und Frieden“ etwa schrieb sie sechsmal ins Reine. Zudem verwaltete sie die Familiengüter. Von Anfang an, schon in seinen ersten Briefen, zeigte sich Tolstoi respektlos gegenüber Sofja, indem er sie und ihr Denken „einfach“ und „oberflächlich“ nannte und ihr die praktische Arbeit völlig alleine überließ - auch wenn er sich höflich interessiert daran zeigte. Mit der Heirat wollte Tolstoi nicht nur das Lotterleben hinter sich lassen, sondern auch Lug und Trug, was dazu führte, dass er seine Frau mit vermeintlicher Ehrlichkeit quälte. Gleich zu Beginn der Beziehung gab er der verstörten 18-Jährigen seine Tagebücher zu lesen, in denen sämtliche unmoralischen sexuellen Freizügigkeiten minuziös aufgelistet waren. Sofja sollte sich nie ganz davon erholen. Nach der Familiengründung eröffnete er ihr dann, für die gemeinsamen Kinder kaum Liebe aufzubringen. Ein schwerer Schlag für die damals Zwanzigjährige, die dennoch, dem Wunsch ihres Gatten entsprechend, weiterhin im Abstand von ein bis zwei Jahren schwanger werden sollte.

.

.

Tolstois Plan war, dem Besitz gänzlich zu entsagen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die gesamten materiellen Güter der Familie an Bedürftige verschenkt und wie ein Bauer gelebt. Wobei er das leicht sagen konnte, weil er wusste, dass seine Frau es nicht zulassen würde. 16-mal war sie schwanger, 13 Kinder brachte sie lebend zur Welt. Fünf von ihnen starben, bevor sie das Schulalter erreichten. Sämtliche eigenen Interessen wie das gesellschaftliche Leben Moskaus, das eigene literarische Schaffen und die Musik hatte sie hintangestellt.

.

.

.

.

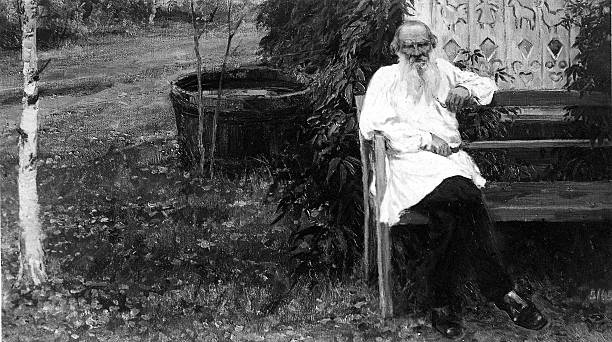

Dass ihre verbliebenen Sprösslinge nun ohne ordentliche Bildung in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen sollten, konnte und wollte sie nicht zulassen. Schließlich überschrieb Tolstoi den gesamten Besitz ihr und den Kindern, damit zumindest er selbst auf dem Papier arm war. In der Praxis sah das so aus: Im Bauerngewand saß er auf der Veranda des Guts seiner Frau, ließ sich von ihren Dienstboten bedienen und empfing seine Anhänger, die selbst in Kolchos-ähnlichen Kommunen nach seinen Prinzipien wohnten. Wegen ihres vermeintlichen Schickerialebens, musste Sofja seine ständigen Vorhaltungen ertragen. Dabei verbrachte sie die meiste Zeit nicht auf Empfängen in Moskau, sondern auf dem Anwesen der Familie in Jasnaja Poljana, stillte und umsorgte die lebhafte Kinderschar und musste Tolstois Anhänger ertragen.

.

.

Aus Tolstois Sicht sah das freilich ganz anders aus. Er entwickelte sich geistig weiter und erkannte zusehends, dass nur deshalb einige wenige in absurdem Reichtum leben können, weil viele andere in Armut gehalten werden. Er wollte dieses System sprengen - aber nicht durch Gewalt, sondern durch vorbildhaftes Wirken. Ehrliches Christentum war sein Ansatz, der ihm die Exkommunikation der orthodoxen Kirche einbrachte und der ihm die Zensurbehörde bei jeder Veröffentlichung auf den Hals hetzte.

.

.

.

.

Tolstoi hatte eine immense internationale Anhängerschar, sogar in Großbritannien gab es Kommunen von „Tolstoianern“. Sein Einfluss in Russland selbst war so groß geworden, dass sich nicht einmal der Zar traute, ihn des Landes zu verweisen, weil er sonst eine Revolution zu fürchten gehabt hätte. Nur im eigenen Haus konnte sich Tolstoi nicht durchsetzen. Seine Frau förderte jegliche künstlerische Arbeit ihres Mannes, sie kritisierte wie er die gesellschaftlichen Zustände und widmete sich wohltätigen Zwecken. Aber auf alles verzichten? Niemals.

.

.

Der Alltag wurde zur Qual, die Eheleute stritten ständig. Sie hielt ihm seine Vorhaltungen vor. Er ihr Oberflächlichkeit und Habgier. Ständig waren seine Verehrer anwesend, die Sofja gehörig nervten. Sie behielt ihre Abneigung nicht für sich. Bald war sie die meistgehasste Frau der Tolstoianer. Trotz der grundsätzlichen Unmöglichkeit, glücklich zusammenzuleben, haben sich die beiden bis ins hohe Alter Leidenschaft erhalten. Große Liebe abseits von Höflichkeitsfloskeln, zwischen den Zeilen und explizit ausgesprochen. Die beiden waren voneinander vollkommen abhängig. Tolstoi wurde buchstäblich krank vor Eifersucht, als seine Frau für einen Musiklehrer zu schwärmen begann. Sie musste die Stunden aufgeben. Sofja wiederum machte sich stets große Sorgen wegen Tolstois Wehwechen, egal, wie nervenzerrüttend die beiden gerade gestritten hatten.

.

.

.

.

Kurz vor seinem Tod wurde der Konflikt unerträglich. Sofja kam dahinter, dass ihr Gatte die Rechte an seinen Büchern hinter ihrem Rücken heimlich der Allgemeinheit vermachen wollte. Dahinter stand der von ihr auf den Tod gehasste Tolstoianer Wladimir Tschertkow. Sie stellte ihren Leo, der bereits 82 Jahre alt war, vor die Wahl: Tschertkow oder ich? Tolstoi änderte sein Testament wie von Tschertkow vorgeschlagen. Das folgende Drama stand er nicht durch und verließ seine Frau nach 48 Ehejahren, um endlich wie ein armer Bauer zu leben. Doch auf der Reise zur Einsiedelei wurde Tolstoi schwer krank. Ein letzter, hoch dramatischer Briefwechsel zwischen den Eheleuten folgte. Sofja versuchte, sich das Leben zu nehmen. Leo blieb hart, er wollte nicht zurückkehren, zumindest nicht gleich. Dann lag Tolstoi im Sterben, aber Tschwertkow wollte Sofja nicht zu ihm vorlassen. Erst im letzten Moment, als der von ihr trotz allem so viel geliebte Griesgram bereits sein Bewusstsein verloren hatte, durfte seine Frau zu ihm.

.

.

Sofja, die 1862 als 18-Jährige den um 16 Jahre älteren Schriftsteller heiratete, wird als geistig wenig flexibles Hausmütterchen präsentiert, das zunächst bewundernd zum genialen Ehemann aufblickt und sich später zur zänkischen Hysterikerin entwickelt. Vor allem aber wird ihr die Schuld am Tod Tolstois zugeschrieben. Durch ihre Engstirnigkeit und Geldgier habe sie den greisen Dichter in jene spektakuläre Flucht getrieben, die am 20. November 1910 in der kleinen Bahnstation von Astapowo, ein paar Hundert Kilometer südlich von Moskau, endete. Der 82-jährige Tolstoi, der in aller Eile das Familiengut verlassen und sich im ungeheizten Eisenbahnwaggon eine Lungenentzündung zugezogen hatte, starb dort umlagert von einer Meute von Journalisten, die das Drama zu einem der ersten großen Medienspektakel machten.

.

.

.

.

Was wirklich im Hause Tolstoi vorgefallen war, wie sich die Ehekrise über die Jahrzehnte hinweg entwickelt hatte, wird erst jetzt allmählich klar - unter anderem durch die vor einigen Jahren im Insel-Verlag publizierte Biografie "Sofja Andrejewna Tolstaja" von Ursula Keller und Natalja Sharandak, die auf bislang unbekanntem Archivmaterial basiert. Ganz wesentlich ist dabei ein Zufallsfund, durch den sich eine ganz neue, differenziertere Sicht auf Sofja Tolstaja eröffnet. Denn im Nachlass der 1919 Verstorbenen entdeckte man das Manuskript zu einem Roman, den Sofja 1893 verfasst, aber nie veröffentlicht hatte: "Eine Frage der Schuld". Anlässlich der "Kreutzersonate" von Lew Tolstoi - so der Titel der deutschen Ausgabe aus dem Jahr 2008. Tolstaja erweist sich in diesem Werk als profilierte Erzählerin; vor allem aber ist das Buch als Akt der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung zu sehen.

.

.

Leo Tolstoi hatte 1891 den Roman "Kreutzersonate" publiziert und damit enormes Aufsehen hervorgerufen. Tolstoi, der sich in jener Zeit einer stark religiös dominierten, asketischen Lebensform zuwandte, zeichnet in dieser dramatischen Geschichte einer Ehe ein ausschließlich negatives Frauenbild. In extremer Polarisierung werden Mann und Frau einander gegenübergestellt: er als das nach Höherem strebende, "reine" Wesen, sie als die Verkörperung des Bösen, die durch ihre Sinnlichkeit den Mann ins Verderben treibt. Von den Zeitgenossen wurde die "Kreutzersonate" umgehend als autobiografisches Bekenntnis gewertet, als Schilderung der zerrütteten Ehe der Tolstois. Sofja war zutiefst verletzt und fühlte sich, wie sie in ihrem Tagebuch vermerkte, "vor den Augen der ganzen Welt gedemütigt".

.

.

.

.

Jahrelang hatte sie sich dem Schaffen ihres Mannes gewidmet, sich als erste Leserin und sorgfältige Kopistin betätigt (so erstellte sie allein von "Krieg und Frieden" sieben Reinschriften), hatte 13 Kinder zur Welt gebracht, das Familiengut verwaltet und ihre eigenen schriftstellerischen Ambitionen unterdrückt. Nun aber drängte es sie, auf das Buch ihres Mannes literarisch zu replizieren. Auch sie erzählt die Geschichte einer Ehe, allerdings aus der Sicht der Frau. Auch ihr Resümee ist negativ. Allerdings sieht sie die zentrale Problematik darin, dass sich der Mann weigert, die Frau als gleichberechtigt wahrzunehmen. Dies entsprach wohl dem, was Sofja in ihrer Ehe selbst erlebte. In ihrem Tagebuch notierte sie: "Er nimmt von seiner Umgebung nur das, was seinen Genius, sein Schaffen umgibt. Von mir zum Beispiel nimmt er meine Arbeit des Abschreibens, meine Sorge um sein leibliches Wohl, meinen Körper. Mein ganzes geistiges Leben ist für ihn ohne Interesse, und er hat keine Verwendung dafür - denn er hat sich niemals die Mühe gemacht, es zu verstehen." Und resignierend schloss Sofja Tolstaja: "Es tut mir schrecklich weh - und dennoch verehrt die Welt einen solchen Mann."

.

.

.

.

Den turbulenten letzten Wochen vor Tolstois Tod widmet sich der Film „Ein russischer Sommer“ (2010) mit Helen Mirren in der Rolle der Sofja. Für einen persönlichen Tolstoi-Schwerpunkt sei auch noch die von Ursula Keller und Natalja Sharandak hervorragend geschriebene, kompakte rororo-Monographie empfohlen. Vor allem aber können die Briefe der Tolstois (ebenfalls von Keller und Sharandak herausgegeben) wie ein packender Historien-, Liebes- und Metaliteraturroman gelesen werden. Zwei höchst intelligente Menschen streiten über die Liebe, die Politik und das Leben. Kein Wort hat hier an Aktualität oder Dringlichkeit eingebüßt. Man leidet mit und lernt.

.

.

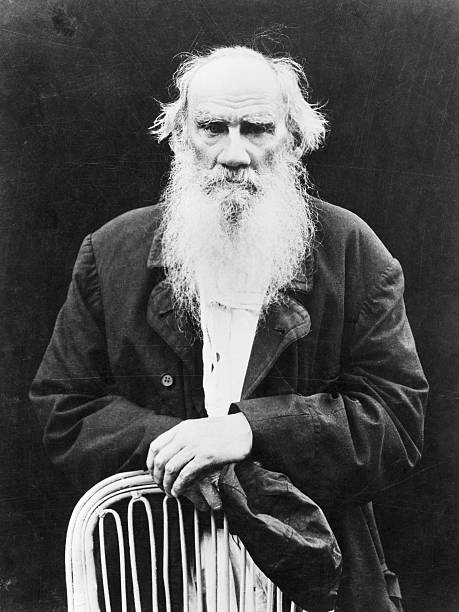

Für viele Russen brach mit dem Tod ihres Jahrhundertschriftstellers Leo Tolstoi vor über 111 Jahren eine Welt zusammen. Als der Autor der international geschätzten Klassiker „Krieg und Frieden“ und „Anna Karenina“ 1910 im bescheidenen Häuschen eines Bahnwärters in Astapowo starb, verlor das Land einen seiner größten Denker, eine moralische Instanz. Der Todestag fiel nach westlichem Kalender auf den 20. November - in Russland aber, wo noch die vorrevolutionäre Zeitrechnung galt, auf den 7. November. Heute erinnern Russlands Medien voller Ehrfurcht an das Ende des schon zu Lebzeiten weltweit verehrten Genies und Sozialutopisten.

.

.

.

.

Leo Tolstoi stammte als das vierte von fünf Kinder des russischen Grafen Nikolai Iljitsch Tolstoi und Marija Nikolajewna aus einer begüterten, adligen Familie. Im Alter von neun Jahren wurde der Junge jedoch Vollwaise und wurde unter die Vormundschaft seiner Tante väterlicherseits gestellt. Er begann 1844 an der Universität Kasan ein Studium orientalischer Sprachen, wechselte dann zur juristischen Fakultät und brach sein Studium 1847 ganz ab. Das Motiv seines Studienabbruchs machte ihn jedoch berühmt und ist bis heute vieldiskutiert: Er wollte die Lage seiner rund 350 geerbten Leibeigenen Im Gut seiner Familie verbessern. Obwohl er damit zunächst scheiterte, ließ in das Grundthema – die Lage der Bauern und Arbeiter, und wie sie zu verbessern sei -, bis zu seinem Lebensende nicht los.

.

.

Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts reiste Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi nach Europa. Er traf Literaten wie Charles Dickens und Iwan S. Turgenew und interessierte sich für pädagogische Reformbestrebungen seiner Tage. Nach seiner Rückkehr richtete er mehr als 20 Dorfschulen teilweise nach den Theorien des Franzosen Jean-Jacques Rousseaus ein, der allerdings nur in der Abstraktion, jedoch nicht im realen Leben einen relevanten Beitrag zur Pädagogik lieferte. Schulreformen in Tolstois Tagen waren allerdings nicht unbedingt weniger schwergängig umzusetzen als heutzutage: Die Schulverwaltung schloss die Schulen des Schriftstellers kurzerhand. Dieser ließ sich nicht unterkriegen und bemühte sich jetzt auf anderen Wegen um Bildung für seine kleinen Schützlinge: Er schrieb Lesebücher mit Bestsellerstatus zu einigen wichtigen Fächern seiner Zeit (Geschichte, Physik, Religion) und integrierte auch moralische Pointen.

.

.

.

.

Was kaum jemand außerhalb einschlägiger Literaturzirkel weiß: Der Titan der russischen Literatur gehörte auch zu den einflussreichsten Pädogogen seiner Zeit. Sein 1872 veröffentlichtes Schulbuch „Alphabet“ war ein „Bestseller“ der ganz besonderen Art: Es wurde millionenfach eingesetzt, in verschiedene europäische Sprachen übersetzt und zum Lehrbuch für Generationen von Schülern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Auch in späteren Jahren setzte sich der Schriftsteller für gesellschaftliche Belange ein. Neben seinem großen Thema, der Pädagogik, kämpfte er beispielsweise an der Seite von Kriegsdienstverweigerern, nahm Anteil am Elend der Arbeiter und Bauern, empfahl glühend den Verzicht auf Fleisch und wandte sich gegen die Jagd. Auch setzte er sich mit der Religion auseinander und empfahl mutig die Lehren Jesu im Original (Die Evangelien aus der Bibel) als Gegenentwurf zu den leeren und heuchlerischen (weil den Kriegsdienst bejahenden) Ritualen der Kirchen, die er als Aberglaube und Magie lächerlich machte.

.

.

Für diese Haltung wurde er von den mächtigen religiösen Führern seiner Tage, etwa dem Metropoliten von Moskau, vehement angefeindet: Er wurde als „geistesgestört“ verspottet, man exkommunizierte ihn öffentlich und er wurde zeitweise unter polizeiliche Aufsicht gestellt, die auch vor willkürlichen Hausdurchsuchungen nicht zurückschreckte. Entsprechende religionskritische Schriften von Tolstoi wurden sofort zensiert und verboten. Tolstoi zeigte sich wenig reuig. „Die Lehre der Kirche ist eine theoretisch widersprüchliche und schädliche Lüge“, heißt es in einem Antwortbrief an den Synod, „fast alles ist eine Sammlung von grobem Aberglauben und Magie.“ Dies war aber „kein uneingeschränktes Verneinen, dahinter stand immer ein tiefer Glaube an das Wirken Gottes in der Welt und das Bemühen, das wahre göttliche Gesetz zu ergründen“ .

.

.

Es ist eine echte Herausforderung, aus seinem neunzigbändigen Œuvre die bedeutendsten Werke auszuwählen.

.

.

Krieg und Frieden (1863 — 1869) Tolstoi ist undenkbar ohne sein Hauptwerk, das seine Frau Sofja Andrejewna mehrmals von Hand umschreiben und endlos redigieren musste. In Krieg und Frieden gelang es ihm, sowohl die Kriegsereignisse als auch deren Auswirkungen auf das Leben mehrerer Generationen zu beschreiben. Er beschrieb sowohl Moskau als auch St. Petersburg und das Schicksal ganzer Adelsfamilien. Zudem gab er unglaublich umfangreiche psychologische Porträts ganz unterschiedlicher Charaktere — er versetzte sich in die Figur der jungen Natascha Rostowa, des alten mürrischen Fürsten Bolkonski und sogar in Napoleon selbst. Der Krieg von 1812 gegen Frankreich wird in der Öffentlichkeit oft gerade durch das Prisma von Tolstois Werk wahrgenommen. Ursprünglich wollte der Autor einen Roman über die Dekabristen schreiben, doch als er die Ursachen des Aufstandes von 1825 erforschte, stieß er auf diesen Krieg und beschloss zu untersuchen, wie er das Schicksal Russlands auf den Kopf gestellt hatte.

.

.

Anna Karenina (1873 — 1877) Alle Tolstoi-Fans teilen sich in diejenigen, die Krieg und Frieden lieben, und diejenigen, die sich für Anna Karenina begeistern. Dies ist auch ein recht umfangreicher Roman, aber bei weitem nicht so facettenreich wie Krieg und Frieden. Tolstoi konzentrierte sich in diesem Werk auf das Wesen des Glücks und Unglücks im Familienleben. Dieses Thema beschäftigte den Autor sehr und er thematisierte verschiedene ethische Fragen: Darf man ein Kind um einer geliebten Person willen verlassen? Sollte man einen Ehebruch um des Glücks der Kinder willen verzeihen? Der Roman enthält zudem Tolstois Alter Ego — Konstantin Lewin, der sich aus dem weltlichen Leben zurückzieht und beginnt, zusammen mit seinen Bauern Felder zu pflügen.

.

.

Sewastopoler Erzählungen (1855 — 1856) Betrachtet man das einprägsame Porträt des graubärtigen, in die Jahre gekommenen Tolstois, so fällt es schwer zu vermuten, dass er einst ein tapferer Offizier war. Er diente jedoch mehrere Jahre im Kaukasus und verbrachte während des Krimkriegs (1853 — 1856) fast ein Jahr in Sewastopol, wo er sogar Batterieführer war. Es war eine schwierige Zeit für den Schriftsteller und er reflektierte alle Schrecken des Krieges in den Sewastopoler Erzählungen. Die erste der drei Geschichten wurde veröffentlicht, als der Krieg noch in vollem Gange war, und hatten großen Erfolg bei der Öffentlichkeit, die auf Nachrichten von der Front wartete. Es war in der Tat das erste realistische Werk über den Krieg.

.

.

Kreutzer-Sonate (1887 — 1889) Diese Kurzgeschichte rief eine unglaublich starke Reaktion in der Gesellschaft hervor: Sie war unter der Jugend sehr populär, obwohl – oder gerade weil? – das Buch eine Zeit lang von der Zensur des Zaren verboten war. In der Geschichte tötet der Ehemann seine Frau in einem Anfall von Eifersucht. Jahre später erzählt er diese Geschichte während einer Zugfahrt einer Zufallsbekanntschaft und echauffiert sich darüber, wie lasterhaft doch die Gesellschaft ist. Es widert ihn an, dass Frauen bereits in der Kindheit dazu erzogen werden, gute Ehefrauen zu sein und ihren Ehemännern zu gefallen, während es für junge Männer als normal gilt, sich vor der Ehe der Ausschweifung hinzugeben. Tolstoi bringt seine eigene Enttäuschung über die Institution der Ehe zum Ausdruck. Während er zum Verzicht auf alles Fleischliche aufruft, sieht er die Aufgabe der Frau gerade darin, Kinder zu gebären und für sie zu sorgen.

.

.

Pater Sergius (1898) In den 1880er Jahren durchläuft Tolstoi einen schweren geistigen Umbruch und überdenkt seine Einstellung zu Glaube und Moral. Mit Pater Sergius beschreibt er einen geradezu beispielhaften spirituellen Weg, den der Mensch gehen kann. Der begeisterte junge Offizier Stepan löst die Verlobung mit seiner schönen Braut, als er erfährt, dass sie die Geliebte des Kaisers war, den er ebenfalls bewunderte. Stepan geht in ein Kloster, wo er der rechtschaffene Pater Sergius wird. Doch auch im Kloster findet er nicht zum wahren Glauben und die vielen Pilger lenken ihn von seinem rechtschaffenen Lebenswandel ab — da verlässt er das Kloster, um umherzuziehen und seinen Weg in friedlicher Beschäftigung und der Pflege von Kranken zu suchen. Tolstoi verfolgt das psychologische Porträt des Helden detailliert in allen Phasen seiner Reise.

.

.

Auferstehung (1889 — 1899) Dies ist Leo Tolstois letzter Roman, den er selbst für sein Meisterwerk hielt. Es ist die Geschichte der Erlösung eines einst promiskuitiven Offiziers. Dieser verführt das unschuldige Mündel seiner Tante, hinterlässt ihr Geld, ohne sich zu verabschieden, und kehrt wieder zum Militärdienst zurück. Für ihn ist es nur eine Episode, aber das Leben des Mädchens ist ruiniert — sie ist schwanger und muss ihr Zuhause auf der Suche nach einer neuen Existenzgrundlage verlassen. Schließlich begegnen sie sich wieder vor Gericht: er als gelangweilter Geschworener und sie als Angeklagte. Ihr Schicksal erschüttert sie und der Ex-Offizier vollzieht eine unglaubliche innere Wandlung. Er folgt der jungen Frau in die Strafkolonie, um ihr die Strapazen zu erleichtern... Der Roman spiegelt auch Tolstois eigene geistige Wandlung wider.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.