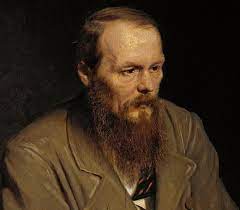

Dostojewski war ein getriebener Mann mit Dämonen, der ohne große Frauen nicht überlebt und ohne die es sein Spätwerk, die sogenannten»Elefanten«, vermutlich nicht gegeben hätte. Sein Verhältnis zu Frauen wird gern erklärt mit dem frühen Verlust seiner Mutter, sie starb, als er 15 war. Sie war die Kulturvolle in dem Haushalt des väterlichen Militärarztes, ein Haus mit vielen Büchern. Bezugsperson danach war sein Bruder Michail, nicht der Vater, der schickte den sensiblen Jungen in eine Militärausbildung nach St. Petersburg. Doch er zeigte kaum Interesse am Studium, galt als Außenseiter und las viel, unter anderem auch Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, E.T.A Hoffmann, Honoré de Balzac, Victor Hugo und George Sand. Mit Anfang 20 gab er die Militärausbildung auf, mit dem Ziel, Autor zu werden. Ein für damalige Verhältnisse sehr mutiger Schritt. Dostojewski wollte allein vom Schreiben und fürs Schreiben leben. Sein Erstling »Arme Leute« wurde tatsächlich ein Erfolg, heute würde man es als empathische Sozialreportage bezeichnen, ein schonungsloser Blick auf das harte Leben in den russischen Mietskasernen – wie er es auch selbst führte.

Als neuer literarischer Stern am russischen Himmel fand er schnell Zugang zu Intellektuellen-Kreisen und sympathisierte als schriftstellerndes Sprachrohr der Armen mit sozialistischen Ideen. Sein Lesekreis, dessen Mitglieder sich heimlich im zaristischen Russland verbotene Schriften aus dem Ausland vorlasen und diskutierten, wurde denunziert und Dostojewskis Gruppe zum Tode verurteilt. Den sicheren Erschießungstod vor Augen wurden die Verurteilten Sekunden vor der öffentlichen Vollstreckung begnadigt, eine inszenierte Scheinhinrichtung im Auftrag des Zaren, aber ein lebenslanges Trauma. »Begnadigt« wurde er zu vier Jahren Lagerhaft und Zwangsarbeit in Sibirien.

Aus diesem Lager kam er als anderer Mensch wieder raus: Der Sozialist wurde Nationalist, der Skeptiker tief religiös, der Suchende ein Süchtiger. Und ein Menschenversteher: Die Begegnung mit Kriminellen, die Härte, die Folter, machten ihn nicht bitter, sondern weicher: Er schaffte es, selbst Mördern, Vergewaltigern und Betrügern mit demütiger Neugier zu begegnen, er wollte verstehen, nicht urteilen, und versuchte, immer etwas Menschliches im Unmenschlichen zu entdecken: die Grundlage für Schuld und Sühne. Nur für sich selbst und sein direktes Umfeld galt das nicht. Dostojewski lebte fortan fast manisch-depressiv, immer im Extrem. Er rannte in eine unglückliche Ehe, betrog seine schwer kranke Frau, flüchtete in eine heftige Affäre mit der Studentin Polonia, der er bis Paris nachreiste, während seine Frau im Sterben lag; er umgarnte die Frau eines seiner besten Freunde, häufte Schulden an für seine Zeitschrift, lebte immer wieder auf Kosten des Bruders, der ihn stets stützte. Epileptische Anfälle und Spielsucht vernichteten Kraft, Vermögen und Vertrauen. Bildungsreisen ins Ausland waren Flucht vor dem Schuldturm.

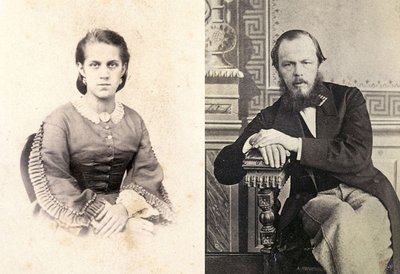

Nach dem Tod seiner ersten Frau setzte er verschuldet alles auf eine Karte und unterschrieb einen Knebelvertrag bei seinem Verleger: In nur einem Monat schafft er es, einen neuen Roman vorzulegen, ansonsten hätte er alle Rechte an seinem Werk verloren, für alles, was er geschrieben hatte – und noch schreiben sollte. Für diesen autobiografischen Roman »Der Spieler« engagierte er eine Stenografin, der er ruhelos umherwandernd das Buch diktierte. Sie wurde seine Retterin und Managerin, seine zweite Frau Anna. Auch mit ihr flüchtete er vor den Schulden ins Ausland, was reinkam, verzockte er in deutschen Casinos, inklusive des Schmucks, des Eherings, des letzten warmen Kleides seiner schwangeren Frau – die alles ertrug, ihn immer wieder seinen Weg gehen ließ. Dem Spieler ging es nicht ums Geld, den Gewinn. Ihm ging es um das Spiel, das extreme Gefühl, die Intensität. Ihre erste Tochter wurde nur wenige Monate alt, später starb auch ein Sohn vor seinen Augen an der vererbten Epilepsie. Anna war es, die das Überleben des Paares organisierte, als Haushaltsvorstand und Literaturagentin ermöglichte sie es Dostojewski, seine Elefanten (Schuld und Sühne, Der Idiot, Die Dämonen, Der Jüngling, Die Brüder Karamasow) zu schreiben. Sie schützte ihn vor der Welt und sich selbst.

Erst am Lebensende brachte er es zu bescheidenem Wohlstand, trotz bereits vorhandenem Weltruhm. Das letzte Buch, »Die Brüder Karamasow«, blieb mit 1400 Seiten Manuskript Fragment (und ist trotzdem ein Schlüsselwerk). Zur Beerdigung des knapp 60-Jährigen liefen 1881 Tausende hinter dem Sarg durch die Straßen von St. Petersburg. Anna überlebte ihn um Jahrzehnte und sorgte für den Nachruhm und Nachlass. Während seiner Aufenthalte in St. Petersburg bewohnte Fjodor Dostojewski diverse Wohnungen. In seiner letzten Wohnung wurde ein Dostojewski Museum eingerichtet. Hier schrieb Dostojewski seinen letzen Roman Die Brüder Karamasow.

Der Dostojewski Tag wird am ersten Juli-Samstag in St. Petersburg seit 2009 gefeiert. Der erste Samstag im Juli wurde deswegen ausgewählt, weil einer der bekanntesten Romane von Dostojewski “Schuld und Sühne” mit folgenden Worten anfängt: “Anfang Juli – es war extrem heiß – verließ gegen Abend ein junger Mann sein Kämmerchen, in der er in der S-m Gasse zu Miete wohnte, trat auf die Straße hinaus und ging langsam, so als wenn er zögern würde, Richtung K-n Brücke …” Traditionell werden um 11:00 Uhr am Grab von Fjodor Dostojewski in der “Nekropole der Künstler” (ehemaliger Tichwiner-Friedhof) auf dem Gelände des Alexander-Newski-Klosters Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Den ganzen Tag über finden in St. Petersburg Shows, Straßenaufführungen, Flashmobs, Kinovorstellungen, Stadtführungen, Ausstellungen, Lesungen und viele andere Veranstaltungen rund um das Leben und die Werke von Fjodor Dostojewski statt.

Eingang in das Dostojewski Museum in St. Petersburg

Sein umfangreiches Werk umfasst Romane, aber auch Novellen und Erzählungen.

Einige der großen Werke:

Der Spieler

Ein Spielcasino im 19. Jahrhundert. Im Kronleuchterschein trifft sich die feine Gesellschaft. Aleksej Iwanowitsch, Hauslehrer einer russischen Generalsfamilie, ist vom Rausch des Roulettes erfasst. Die Sucht lässt ihn alles vergessen. Hoffnungslos gerät er immer tiefer in den Sog des Spiels, bis er die Liebe seines Lebens, seine gesellschaftliche Stellung und schließlich den Boden unter den Füßen verliert.

Die Brüder Karamasow

Die drei Brüder Karamasow kehren als Erwachsene in ihr Elternhaus zurück und begegnen ihrem Vater als einem alten lüsternen Trunkenbold. So gross ist ihre Verachtung, dass sie seinen Tod herbeiwünschen. Als er dann wirklich ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf den ältesten Brüder Dimitrij. Er wird schuldig gesprochen und zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. Alle wissen: Ein anderer hat den alten Vater ermordet, und trotzdem nehmen die Brüder die Schuld auf sich ... "Die Brüder Karamasow", Dostojewskis letzter Roman, ist nicht nur eine ausnehmend packende Familiengechichte im Russland des 19. Jahrhunderts, sondern auch die der menschlichen Situation schlechthin. Er spiegelt wie kein anderer Dostojewskis gesamte dichterische Welt.

Schuld und Sühne

Unter den fünf meisterhaften Romanen des großen russischen Dichters ist »Schuld und Sühne« neben »Die Brüder Karamasow« der wohl berühmteste und wirkungsmächtigste. In berauschender Sprache und ergreifenden Bildern erzählt der »größte Kriminalroman aller Zeiten« (Thomas Mann) die atemberaubende Geschichte des mittellosen Studenten Raskolnikow, der in fortschrittsgläubiger Verblendung einen Doppelmord begeht – und daran zerbricht. Er, der Verbrecher, sehnt sich fortan nach Strafe, um seine Untat zu sühnen, doch wahrhafte Rettung verspricht ihm allein seine Liebe zu der Prostituierten Sonja.

Der Idiot

Nach einem Sanatoriumsaufenthalt kehrt der kindlich-naive und an Epilepsie leidende Fürst Myschkin nach Rußland zurück. Sein demütiges und mitleidendes Wesen wirkt anziehend auf seine von Schmerz, Schuld und Bosheit geprägte Umgebung. Immer weiter verstrickt er sich in die Ränkespiele um die schöne Nastasja und seinen Rivalen Rogoschin. Neben Cervantes’ Don Quijote und Dickens’ Mr Pickwick gehört der tragikomische Held aus Dostojewskis drittem Roman als Verkörperung des Sittlich-Schönen zu den großen idealistischen Figuren der Weltliteratur.

Die Sanfte

»Denken Sie sich einen Mann, der vor der Leiche seiner Frau steht, einer Selbstmörderin, die sich erst vor wenigen Stunden aus dem Fenster gestürzt hat.« Fantastisch und realistisch zugleich – so bezeichnet Dostojewski im Vorwort seine meisterhafte Erzählung »Die Sanfte«, 1876 erschienen. In einem inneren Monolog lässt er den Witwer sein Leben überdenken: An Leid und Gram und Schuld zerbrochen, ist er ebenso sehr Opfer wie Täter. Ein ergreifendes Stück Weltliteratur über Verletzlichkeit und Rachsucht, über späte Reue und die schmerzliche Plötzlichkeit der Liebe.

Die Dämonen

In einer russischen Provinzstadt ist die Welt aus den Fugen geraten, ja von bösen Geistern besessen. Dostojewski porträtiert eine Gruppe von jungen Revolutionären um den amoralischen Werchowenski und den Nihilisten Stawrogin, die beide Morde begehen. Zu ihnen steht Werchowenskis gutmütiger Vater in einer zum Reißen gespannten Beziehung – mit all seiner liberalen Haltung, die diese monströsen Charaktere erst hervorgebracht hat. Sprachmächtig hat Dostojewski mit »Die Dämonen« ein zeitkritisches Panorama der russischen Gesellschaft geschaffen.